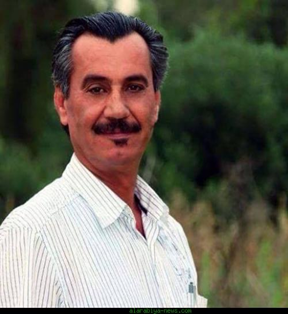

حسين السلطاني.. الشاعر الذي ظلمه المجتمع

محمد علي محيي الدين

كان حسين السلطاني واحدًا من أولئك الذين لم يأتوا إلى الحياة ليرتبوا فراشهم على هوى الناس، ولا ليتقنوا فن الصعود على أكتاف الآخرين. وُلد في ناحية الإسكندرية التابعة لمحافظة بابل سنة 1965، ولم تكن تلك الأرض التي خرج منها سوى نطفة للقصيدة، ونواة لروح قلقة ستظل تبحث عن سماء تخصّها وحدها، حتى لو لم يعترف بها أحد.

درس هناك، في تلك البلدة الصغيرة، ثم شدّ الرحال إلى بغداد ليغرس نفسه في كلية الفنون الجميلة – قسم المسرح، وكأنه أدرك أن الحياة مسرح لا يمنح البطولة للأنقياء. تخرج عام 2003، متأخرًا عن قطار العمر، لكنه لم يكن يومًا يعير الزمن أهمية، فقد اختار أن يحيا على هامش الرتابة، في قلب الفوضى، حيث تثمر القصائد لا الخطط.

كتب الشعر كما يكتب الجائع عن الرغيف، والنقد المسرحي كما يكتب العاشق عن الحبيبة المستحيلة. لم يكن طموحه المجد الشخصي، بل كان يبحث عن متعة القول، لذة الكلمة، متعة الإبداع المجرد. نشر شعره ومقالاته في الصحف والمجلات، لكنه لم يُزاحم على كرسي، ولم يركض في سباق، عاش متصعلكًا على طريقة من سبقوه من الشعراء الذين خيّروا الفقر على التورط في الزيف، والضياع على أن يكونوا جزءًا من القطيع.

حتى حين عمل في قناة "الحرية" معدًا لبرنامج ثقافي، لم يكن له من اسمه نصيب، فقد أغلق المكان كما أغلق المجتمع قلبه عنه. لم يأخذ حسين السلطاني حقه، لا لأن الحظ خانه، بل لأن الحياة كثيرًا ما تخون مَن لا يراوغها.

أصدر مجموعته الأولى "نافر آنت كأيل جميل" في بغداد عام 1993، ثم "حينما كنت في العلا" عام 1999، وكأن العلا التي كتب عنها لم تكن أرضًا بل حالة ذهنية، حلمًا يتسلقه هارب من سافل الواقع. وفي عام 2010، أطلق مجموعته "كلمات سأتركها على الأرض"، عنوان يصلح لوصف حياته كلها، إذ ترك كلماته فعلاً على الأرض، بينما مضى خفيفًا، كما جاء.

وأصدر كتابًا في النقد المسرحي، وما إن رحل حتى صدر له ديوان أخير بعنوان "كاف يا وثري" عن منتدى الإسكندرية الأدبي، وكأنه كان يودع المكان الذي لم ينصفه حيًا.

في السادس من تموز عام 2015، انطفأ حسين السلطاني صعقًا بالكهرباء، وكأن الحياة أرادت أن تذكرنا بأنها لا تمنح الشهداء إلا ميتات غريبة. رحل آخر الصعاليك كما عاش: واقفًا، نقيًا، ينظر إلى الأعلى، حيث لا ضجيج ولا صفقة ولا انتهاز.

عندها فقط، تذكّره الجميع. كتبوا مراثيهم، تسابقوا في رثائه، اعترفوا بفرادة صوته، وصدق قلبه، ودفء وجوده. (ايلاف الثلاثاء 07 يوليو 2015. حسين السلطاني.. الشاعر الذي مات مهملاً بإرادته- جبار العتابي).

قال عنه الدكتور خزعل الماجدي: "مات واقفًا وهو ينظر إلى الأعالي.. إلى حيث كان. فقدت الأوساط الثقافية العراقية علماً مهماً من أعلامها، الشاعر الذي أعرفه عن كثب مخلص الروح ونظيف القلب واللسان واليد، وقبل ذلك الإنسان النبيل المتواضع الذي يقطرُ خُلقاً رفيعاً."

أما الدكتور حسين القاصد فنعاه بكلمات دامعة: "كلنا ظلمناك يا صديقي.. لك الرحمة أبا علي أيها المؤذي جداً الآن.. لم تعد مزعجًا لأنك صرت مؤذيًا جداً برحيلك."

وقال الشاعر والناقد علي حسن الفواز: "حسين السلطاني حالة وعي مغدور، ولحظة صفاء لا تتكرر في حياتنا المغشوشة.. طيب حدّ السذاجة، وواع حدّ المشاكسة."

أما الروائي علي حسين عبيد فخاطبه بندم موجع: "لم ننصفك وأنت على قيد الحياة.. الآن نتبارى على رثائك ونشر صورك بعد أن رحلت عن هذه الدنيا.. يا لبؤسنا."

وهكذا، لم يكن حسين السلطاني شاعرًا فقط، بل كان مرآةً لما نحن عليه. ظلمناه لأنه لم يكن يشبهنا. لأنه كان نقيًّا، طيبًا، مشاكسًا بلا ضغينة، واضحًا بلا مراوغة. مات كما يولد الكبار: في صمت، لكن ضوءه لا ينطفئ. مات، فاستيقظ ضمير الثقافة على أنين الغياب. لكنه، كما كل الكبار، غفر لنا في وصاياه الموزعة على قصائده... وتركنا، لنكتب الآن عنه، ونفهم متأخرين كم كنا صغارًا أمام كبره.

من شعره قصيدته (لا تلمسوني) التي تمثل رحلة الذات بين المعصية والأمل يضعنا الشاعر أمام تجربة ذاتية عميقة تتأرجح بين التمزق الداخلي والبحث عن خلاص وجودي. تبدأ القصيدة بنداء صادم ونافر: "لا تلمسوني"، وهو طلب لا يخلو من وجع وكبرياء، وكأنه إعلان بأن صاحب الصوت قد مرّ من التجربة وتجاوزها، لكنه لا يريد من أحد أن يُفسد لحظة عزلته الأخيرة، تلك العزلة التي كثيرًا ما تكون مأوى الشعراء المتعبين.

تتحرك القصيدة في مساحات رمزية تنقل القارئ من الأمل الطويل إلى المعصية، ومن نشيد العصافير إلى جنة النار، ومن الناي إلى مكر البنات، في بناء شعري يفيض بالتناقضات ويؤسس لعالم مقلوب، فيه تتفكك الثوابت وتنهار الحدود بين الخير والشر، بين الجمال والهلاك. وفي واحدة من أجمل استعارات القصيدة، يقول الشاعر: "أزقّ العصافير نشيد الحنطة".

هذه الصورة تحتشد بدلالات الخصوبة والسلام، لكنها في الوقت ذاته تقترح نوعًا من الإبداع الفطري، حيث يتغذى الكائن الحي على الأغنية بدل الغذاء، كأنما الروح هي جوهر الوجود لا الجسد. تتوالى المقاطع بعد ذلك في انحدار درامي، حيث تعيش الذات حالة من الضياع والانمحاء:

"وأنا في النسيان أنداح..."

هنا نلمس حضورًا واضحًا لليأس، لكنه ليس يأسًا ساكنًا، بل متحركًا، منفتحًا على التأمل والملاحظة الدقيقة لما حوله من تشوهات وقسوة، يراها الشاعر في "أرامل يلمعن أسنان النحيب" وفي "العابرين يهيئون الخوف لصبر الحقائب"، مشاهد تقطر مرارة واغترابًا.

غير أن القصيدة، على الرغم من انغماسها في سوداوية الواقع، لا تخلو من لحظة إشراق شفيف حين يستحضر الشاعر صورة العراق الحضارية:

"طفلاً أراه يضفر النهرين ويغسل بابل القديمة"

وهي لحظة شعرية مفعمة بالحنين والرغبة في التطهر التاريخي، وكأن الماضي العظيم هو الوتر الأخير الذي ما زال يشد الذات إلى الحياة، قبل أن تنفرط إلى العدم.

ذروة القصيدة تأتي في الاعتراف الموجع:

"آه يا أمي كدت أنتحر..."

ولكن، وفي لحظة إنسانية خالصة، يمنعه من ذلك خجله من الطيور، وذكرى أبيه، وقميصه، بل وحتى صحبته للأشياء الصغيرة. هذه التفاصيل الدقيقة تكشف عن رقة داخلية تتخفى خلف قناع من الألم، فالشاعر ليس بائسًا بالكامل، بل متألم على نحو نبيل.

وتنتهي القصيدة بتأمل فلسفي يضع للحياة معنى حتى في الغياب:

"لي عمل ولي وجود إذا رحلت!"

كأنما الشاعر يرى أن الخلود يتحقق بالفعل لا بالجسد، وأن أثر الإنسان هو ما يصنع وجوده الحقيقي.

ان قصيدة "لا تلمسوني" ليست مجرد بوح شعري، بل نص وجودي يحتشد بالتوترات والرموز والدلالات المفتوحة. إنها أشبه برحلة داخل نفسٍ أنهكها السؤال والانتظار، لكنها ما زالت تؤمن بأن هناك معنى ما، حتى لو بدا العالم حولها بلا معنى. وتلك، في جوهرها، وظيفة الشعر الكبرى: أن يُنقذ ما يمكن إنقاذه من خراب الوجود.

في ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني

في ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني

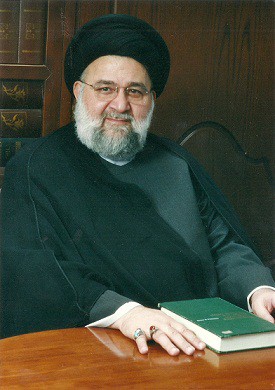

عبد الحسين شعبان من حقوق الانسان الى التجربة السياسية

عبد الحسين شعبان من حقوق الانسان الى التجربة السياسية

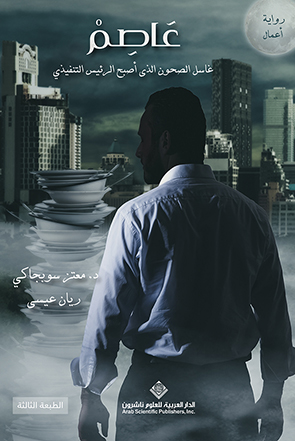

عَاصِمْ غاسل الصحون الذي أصبح الرئيس التنفيذي

عَاصِمْ غاسل الصحون الذي أصبح الرئيس التنفيذي

الدكتور قاسم حسين صالح.. تحيات ومحبات

الدكتور قاسم حسين صالح.. تحيات ومحبات

قدرة الشاعر

قدرة الشاعر

في ذكرى رحيل الشاعر الكبير نزار قباني

في ذكرى رحيل الشاعر الكبير نزار قباني

صدام حسين .. خصال ومواقف

صدام حسين .. خصال ومواقف

أربيل تطلق حملة تشجير لمقاومة موجات الغبار وتحسين المناخ

أربيل تطلق حملة تشجير لمقاومة موجات الغبار وتحسين المناخ