حزب الدعوة الإسلامية والديمقراطية

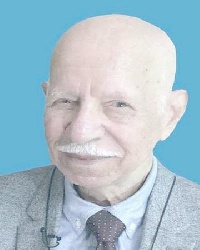

محمد عبد الجبار الشبوط

في عام 2003 بعيد سقوط النظام الدكتاتوري كان ابراهيم الجعفري ما يزال قياديا في حزب الدعوة الاسلامية. في ذلك الوقت الف كراسا للتعريف بحزب الدعوة حمل عنوان «التعريف بحزب الدعوة الاسلامية» كتب فيه مايلي وبالنص:

«ولا يمكن ان يلبي طموح الشعب العراقي غير اعتماد نظام تعددي دستوري يعتمد الانتخابات الحرة المبنية على اساس الديمقراطية وما يمكن ان يفرزه من نظام الفدراليات ضمن وحدة العراق باعتماد الآليات الديمقراطية.»ص86

كانت هذه هي المرة الاولى على ما أتذكر التي يستخدم فيها حزب الدعوة مصطلح الديمقراطية بهذا الشكل.

قبيل سقوط نظام صدام بفترة وجيزة، كنت سالت ابراهيم الجعفري في جلسة طويلة جمعتني معه في داره القريبة من داري في شارع وتن افينيو ايست في لندن ان كان حزب الدعوة غير موقفه من الديمقراطية وصار يؤمن بها. أجابني: نعم. اقترحت عليه ان تقوم قيادة حزب الدعوة بإعلان ذلك للدعاة الذين تربوا على رفض الديمقراطية مصطلحا ومفهوما. وقلت له ان الرائد لا يكذب أهله.

لم يكن الامر كذلك بالعودة الى سنوات كثيرة الى الوراء يوم كانت «صوت الدعوة» تكتب عن المصطلحات.

على قدر ما أتذكر وعلى قدر ما بيدي من كتابات الدعوة لم نطلع على تحليل معمق للأسباب التي جعلت الدعوة و الدعاة يرفضون مصطلح الديمقراطية.

كان الموقف يدور حول اربعة مسائل اساسية هي: الاولى، اجنبية المصطلح والمفهوم ومخالفته ما للإسلام؛ والثانية، كون الديمقراطية عقيدة او مذهب في مقابل الاسلام، والثالثة، سيادة الشعب مقابل حاكمية الله وأخيرا التلازم بين الديمقراطية والرأسمالية والعلمانية.

المصطلح

فيما يتعلق بالمسألة الاولى كنا نقرا ونحن دعاة في اول الطريق الطويل ان الديمقراطية مصطلح غربي يوناني يخالف الاسلام فكرة ومضمونا. وافتى فقيه حزبنا بعدم جواز استخدام المصطلح وعدم جواز الإيمان به. وهكذا بقيت الديمقراطية من المحرمات.

تأسست الدعوة عام1957. لكن قبل هذا التاريخ بأكثر من عقد من السنين كان العالم الانثروبولوجي ثوركلد جاكوبسِن (1904-1993) قد القى محاضرة في شهر نيسان من عام1941 في مدينة شيكاغو لفت فيها الانظار الى وجود بدايات للديمقراطية في بلاد الرافدين. وفي تموز من عام 1943 نشر مقالا في مجلة دراسات الشرق الادنى الاميركية (العدد 3 من السنة الثانية) بعنوان «الديمقراطية البدائية في بلاد مابين النهرين».

لا أتصور ان احدا من مؤسسي الدعوة وكتاب نشراتها الداخلية كان قد اطلع على هذه المعلومة حتى يتخلى عن الإصرار باوروبية او يونانية الديمقراطية مصطلحا ومفهوما وممارسة. ولا يبدو ان الذين جاءوا بعدهم وأكبوا حركة الفكر السياسي في هذا المجال في السنوات اللاحقة.

واستمر هذا التوجه العلمي في النماء، طيلة السنوات اللاحقة حيث تكاثر الباحثون الذين يقولون بان الديمقراطية ذات اصل وجذر عراقي رافديني، انتهاء بالباحث جون كين الذي فصل القول في ذلك في كتابه الضخم «ولادة وموت الديمقراطية» الذي استغرق تأليفه عشر سنوات، وظهر في عام 2009.انكب كين على دراسة اصل كلمة الديمقراطية، و وجد ان جذور الكلمة تعود الى مخطوطاتLinear B في الحضارة الميسينية Mycenaen وهي اقدم من اللغة اليونانية الكلاسيكية بحوالي 7 الى 10 قرون، وتعود الى العصر البرونزي المتأخر (1500-1200 قبل الميلاد)، والتي وجدت في Mycenae والى مستوطنات اخرى في peloponnese.

والمعروف ان حضارة الميسينين كانت على صلة بالشعوب القاطنة في الشرق، وقد اقتبست منهم حزمة من الكلمات والمصطلحات التي احتوت على كلمة مهمة وحيوية وصفت ودافعت عن سلطات فعالة لمجموعة نشطة داخل الجسم السياسي.

وليس من المعروف متى وكيف اخذ الميسينيون يستخدمون كلمة dᾱmos للاشارة الى مجموعة من الناس الضعاف عديمي السلطة والنفوذ الذي كانوا يمكلون الارض بصورة جماعية، ولا متى وكيف استخدموا كلمة Damokoi التي تعني الموظف الذي يمثل ال dᾱmos وليس من المستبعد ان تكون لهذه الكلمات اصول مشرقية، كما في الاشارات السومرية القديمة في كلمة dumu التي تعني السكان، او الاولاد او الاطفال في منطقة جغرافية معينة.

اصل رافديني

اضحت الدراسات الحديثة، وعلى الاقل منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، تميل الى القول بان الديمقراطية الاوروبية لم تنشأ في اثينا ، وانما في مدن اخرى، مثل سبارطة، بل ان هذه الدراسات تمضي الى ما هو ابعد من ذلك الى القول بان الديمقراطية لم تنشأ في اوروبا، سواء قلنا في اثينا او غيرها، انما نشأت في بلاد اخرى الى الشرق من اليونان واوروبا، وهذه البلاد هي الشرق الاوسط، الذي يضم اليوم بلاد ما بين النهرين التي تشمل العراق وتركيا او اسيا الصغرى، وسوريا، ثم انتقلت من هناك، الى اوروبا، ربما عن طريق الفينيقيين الذين كانوا قد قدموا الى لبنان من قبل، من منطقة الخليج العربي، وربما من جزيرة البحرين.

بناء على هذه البحوث صار من الممكن القول ان الديمقراطية بدأت، في مرحلتها الاولى، حين انشأ الناس مجالس شعبية عامة للحكم، (مجالس مؤلفة من اشخاص احرار ومتساوين) ابتداء من حوالي 2500 قبل الميلاد، في الشرق الاوسط (العراق وسوريا وايران). ثم امتدت غربا الى اليونان وروما، وشرقا في شبه القارة الهندية.

الديمقراطية بوصفها فن الحكم عن طريق المجالس المكونة من اعضاء متساوين، لم تكن اختراعا اثينيا، فقد كانت كلمة الديمقراطية اقدم كثيرا من الديمقراطية الاثنية نفسها، كما ان هناك ادلةكثيرة على قيام ديمقراطيات، أي حكم مجالس، في مدن يونانية كثيرة منتشرة في حوض البحر المتوسط، بصورة منفصلة عن الديمقراطية في اثينا، وقبلها بعشر سنوات على الاقل. ومن هذه المدن التي تشير المنقوشات الى وجود مجالس ديمقراطية فيها مدينة chios تعود تاريخها الى 575-550 وفي مدينة dreros بتاريخ 650-600، وهكذا الحال في مدن مثل امبراسيا (650-625) وسايرين (555-550) وهيراكليا بونتيشيا (560).

يقول جون كين ان شمعة ديمقراطية المجلس اضيئت لأول مرة في الشرق، وهي المنطقة التي تشمل الان سوريا والعراق وايران. ثم انتقلت هذه الصيغة من الحكم شرقا الى شبه القارة الهندية، حين ظهرت بعد عام 1500 قبل الميلاد لأول مرة جمهورية تحكم عن طريق المجالس، في العهد الفيدكي الاول. ثم انتقل هذا الاسلوب غربا ليصل الى المدن الفينيقية مثل مدينة بيبلوس وصيدا ثم وصل اخيرا الى اثينا التي ادعت انها اخترعت هذا النظام في القرن الخامس قبل الميلاد.

في حوالي سنة 3000 قبل الميلاد كانت لغات هذه المنطقة غنية بالمفردات التي تصف وتتعلق بالمجالس، وكونها مما لاغني عنها لتعريف النزاعات وحلها.وهناك الكثير من الادلة والشواهد على وجود مجالس في مدن هذه المنطقة لأول مرة في التاريخ.

في تلك الفترة تشير الدلائل على ان حكام وملوك مدن لارسا وماري ونابادا ونيبور وتوتول واور وبابل واوروك، لم يكونوا يمارسون الحكم بوصفهم اشخاصا منزهين ولا ذوي قدرة متعالية. وبذا تنتفي شبهة اجنبية اللفظة والفكرة والممارسة؛ لكن الدعوة بقيت بعيدة عن هذه الكشوف العلمية ولم تجر مراجعة لموقفها من المصطلح طيلة الفترة التي سبقت سقوط النظام.

العقيدة الديمقراطية

كانت الدعوة بعيدة ايضا عن التحولات الفكرية فيما يتعلق بالمسألة الثانية اي مذهبية الديمقراطية ولم تلتفت الى ظهور اتجاه يقول بالطبيعة الإجرائية للديمقراطية.

بالعودة مرة اخرى الى تاريخ تأسيس الدعوة اي عام 1957 فان بذور هذه التحولات قد ظهرت منذ عام 1942 وهو العام الذي اصدر فيه شومبيتر كتابه الشهير قبل تأسيس الدعوة ب 15 سنة. لم تكن التحولات الفكرية التي أخذت تطرأ على الفكرة الديمقراطية قد وصلت الى الشرق عامة والى مؤسسي حزب الدعوة خاصة. ولم تكن الديمقراطية بما هي موضوعا للصراع الفكري الأيديولوجي كما كانت الماركسية بالدرجة الاولى والرأسمالية بالدرجة الثانية. وصحيح ان السيد الصدر كان يستخدم مصطلح الرأسمالية الديمقراطية لكن نقوده كانت موجهة للرأسمالية بما هي نظام اقتصادي اكثر من الديمقراطية بوصفها نظاما سياسيا.

كان اطلاع مفكري الدعوة وكتابها الأوائل فيما يتعلق بالفكر السياسي العالمي والإنساني محدودا على ما ينشر باللغة العربية. ولا يبدو انهم أولوا اهتماما خاصة لمطالعة ما هو موجود من دراسات عن الديمقراطية ولا انهم اطلعوا على كتابات بلغات اخرى خاصة اللغة الانكليزية او الفرنسية. ظهرت دراسات وكتابات كثيرة بعد شومبيتر تولي البعد الإجرائي للديمقراطية اكثر من اهتمامها بالبعد العقائدي المزعوم لها. ولم تنتبه الدعوة الى المغازي الفكرية للتحولات التي اخذ العالم يشهدها بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي والمراجعة الفكرية الجريئة والواسعة التي أجراها زعيم الاتحاد السوفييتي الاخير غورباتشوف وخاصة في كتابه بيرسترويكا.وظهور ما يطلق عليه الباحثون عنوان الموجة الديمقراطية الثالثة. وكان الامر يستحق مراجعة فكرية منذ ذلك الوقت. مع منتصف الثمانينات اضحت الديمقراطية آلية إجرائية اكثر من كونها عقيدة او مذهبا سياسيا. لم تعد الديمقراطية تمثل عقيدة انما منظومة آليات لتنظيم عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات في المجتمع لكن لم يكن لهذا التحول المهم اثر في فكر الدعوة السياسي ولا في موقفها من الديمقراطية. ربما لان الدعوة كانت في تلك الفترة مشغولة بفكرة ولاية الفقيه كما طرحها الامام الخميني وبالحرب العراقية الإيرانية وبالصراعات مع نظام البعث والصراعات الداخلية ايضا.

حاكمية الله وسيادة الشعب

بقيت المسالة الثالثة وهي قضية التناقض المفترض او المتصور بين حاكمية الله وسيادة الشعب. لم تجر مناقشة جادة لاكتشاف مدى التوافق او التناقض بين هذين المفهومين. وكان بالامكان التوفيق بين الأمرين استنادا الى مقولات السيد الصدر في كتابه خلافة الانسان وشهادة الأنبياء حيث اعلن ان السيادة للأمة وان مصدر هذه السيادة هو الله نفسة الذي جعلها للجماعة البشرية استنادا الى اية الاستخلاف في سورة البقرة. بل ان الصدر اعلن ان الله سبحانه وتعالى أناب البشرية في الكون وخولها حكم نفسها بنفسها. وهذا هو جوهر فكرة الديمقراطية. ولن اتوسع في هذا المطلب هنا.

ثلاثية التلازم

اخيراً تصور البعض او توهموا ان الديمقراطية متلازمة مع الرأسمالية والعلمانية. وان هذه المفردات مجتمعة تشكل نظاما سياسيا اقتصاديا هو الرأسمالية الغربية الديمقراطية. والحال ان الدراسات الحديثة أوضحت انه لا يوجد تلازم مفهومي بين هذه المفردات الثلاثة او على الاقل كشفت عن وجود خلاف بين الدارسين حول هذه المسالة، وانه ليس من المسلمات المطلقة والنهائية القول ان المفردات الثلاثة مترابطة على نحو مفهومي وحتمي.. فقد يكون النظام شيوعيا علمانيا او رأسماليا علمانيا وقد يكون دكتاتوريا علمانيا او ديمقراطيا علمانيا. وهكذا. فالديمقراطية تشير الى آليات تداول السلطة واتخاذ القرار في المجتمع فيما تشير الرأسمالية الى طبيعة النظام الاقتصادي. اما العلمانية فهي تنظر الى علاقة الدين بالدولة او السلطة او المجتمع على اختلاف معاني هذه المفردات.

الاستصحاب أضاع الفرصة

بقي الحال على ما هو عليه حتى التسعينات من القرن الماضي. فقد استقرت سيرة الدعوة والدعاة على اعتبار الديمقراطية مصطلحا ومضمونا من مفردات الغزو الفكري الغربي التي لا يصح الانجرار او اليها والاستسلام لها. وكان المعتقد ان الديمقراطية عقيدة تواجه الاسلام وتناقضه وبالتالي فلم يكن من الممكن للمسلم فضلا عن الداعية ان يكون إسلاميا وديمقراطيا في نفس الوقت او حتى ان يستخدم المصطلح في كتاباته.

لم تشهد أوساط الدعوة والدعاة نقاشا واسعا حول الديمقراطية الا حين كتب احد الدعاة في شباط من عام ١٩٩٠ مقالا قال فيه ان موقف الإسلاميين بصورة عامة من الديمقراطية ليس صحيحا. وذكر ان الديمقراطية مجرد آليات للوصول الى الحكم وتنظيم الشأن السياسي في المجتمع وليست عقيدة تخالف الاسلام ولا تشكل ندا عقائديا له. لم تتحول تلك النقاشات الى مراجعة لفكر الدعوة بخصوص الديمقراطية انما كانت مجرد رد على ما كتبه هذا الداعية وتسفيه لفكرته هو فضلا عن توجيه اتهامات خارج الصدد. ولم يحصل اي تبدل جوهري في موقف الدعوة والدعاة من الديمقراطية.

لكن علماء بارزين اخذوا يعلنون صراحة قبولهم وإيمانهم بالديمقراطية وأشير بهذا الصدد الى السيد المرحوم محمد بحر العلوم و الشيخ محمد باقر الناصري الذي وقف خطيبا امام مؤتمر صلاح الدين قائلا: «ولا تعجبوا لشيخ مثلي ينادي بالديمقراطية.» كما اعلن الشيخ محمد مهدي شمس الدين إيمانه بان «الولاية للأمة» وهذا هو جوهر الديمقراطية وهو مشابه لإعلان اخر للسيد محمد باقر الصدر اكد فيه ان معنى استخلاف الله للإنسان في الارض هو ان الله منح الجماعة البشرية حق حكم نفسها بنفسها لكن السيد الصدر أضاف دورا للفقيه لم يذكره الشيخ شمس الدين. وفي كل الأحوال فان نظرية ولاية الفقيه التي جاء بها الصدر في اخر ما كتبه لم تكن تعني مباشرة الحكم والتنفيذ وقال في كتابه «خلافة الانسان وشهادة الأنبياء» ما مضمونه ان خط الخلافة وخط الشهادة لا يمكن ان يجتمعا في رجل واحد غير معصوم. فخط الشهادة أوكل في عصر الغيبة الى الفقهاء نيابة عن المعصوم فيما أوكل خط الخلافة الى الأمة التي تمارسه عن طريق الشورى وللأكثرية عند الاختلاف. وهذا يستبطن قبول مبدأ التصويت ومبدأ خضوع الأقلية للأكثرية بعد اتخاذ القرار. وهذه كلها من صلب الآليات الديمقراطية.

بقيت الدعوة بعيدة عن هذه الأطروحات الاسلامية ولم نعثر على نص يفيد اي شكل من أشكال المراجعة. بل ان الدعوة والدعاة لم يقوموا حتى بالرجوع الى ما كتبه النائيني في هذا الصدد رغم انه يتسم بكثير من السطحية وعدم الدقة والنقص المعرفي. واذا كان هذا هو سبب عدم رجوع الدعوة اليه فان الامر سيبدو مفهوما وربما مقبولا ايضا. وبقي القول بالديمقراطية سببا للاتهام بالشبهة الفكرية او العمالة او الغزو الفكري او حتى التساقط.

كانت الفرصة سانحة امام الدعوة لمراجعة الموقف من الديمقراطية وإعادة دراستها بعد الثورة الاسلامية في ايران وسقوط التجربة الشيوعية في اوروبا. ولكنها لم تفعل ذلك لأسباب مختلفة أتصور من أهمها ان الديمقراطية بحد ذاتها لم تكن هما خاصا للدعوة. لم تكن الدعوة تفكر بإقامة نظام سياسي ديمقراطي بقدر ما كانت تفكر بإقامة نظام اسلامي. ولم يكن يهم الدعوة ان تفكر في ان يكون هذا النظام السياسي ديمقراطيا ام لا. بل بقي هذا الامر محظورا لان الصفة الوحيدة المسموح إطلاقها هي الاسلامية ولا مكان لإطلاق صفة الديمقراطية عليه. في بعض الأحيان كان نقاش بسيط يدور حول البديل المحتمل للديمقراطية وكان يقال ان البديل هو الشورى. هذا رغم ان الدكتاتورية ستكون البديل الموضوعي للديمقراطية.

النظام الداخلي

غير ان النظام الداخلي الجديد لحزب الدعوة سجل تحولات واضحة في الخط الفكري للدعوة. فقد خول مؤتمر الدعوة العام الذي انعقد في الفترة من ١٩ الى ٢١ نيسان من عام ٢٠٠٧ مجلس شورى الدعوة بوضع نظام داخلي جديد. وقام هذا المجلس باختيار لجنة خاصة لوضع الأسس العامة للنظام. وبعد ان أنجزت مسودة النظام عرضته على مجلس شورى الدعوة الذي صادق عليه في ٢٤ تشرين الثاني عام ٢٠٠٨ «ليكون ساري النفاذ» كما تقول مقدمة النظام.

يتميز هذا النظام باقراره صراحة الديمقراطية ومفهوم المواطنة والتصويت والانتخابات وإلزامية قرار الأكثرية والمساواة فضلا عن انفتاحه على الأفكار الوضعية والتجارب البشرية.

المادة الخامسة من النظام الداخلي تجيز «اعتماد الأفكار الوضعية والتجريبية للشعوب والتنظيمات السياسية والاجتماعية بشرط عدم تعارضها مع الموازين الشرعية». وهذا يشمل الديمقراطية بطبيعة الحال. لكن السؤال الذي يتعين طرحه هو من يقرر التعارض او عدم التعارض مع الموازين الشرعية. هل هي الدعوة بوصفها حزبا سياسيا؟ ام المرجع الديني الذي تدين له الدعوة بالطاعة والولاء. وماذا اذا كان هناك خلاف فقهي في موضوع التطابق؟

المادة السادسة/ ثالثا تقر مبدأ الانتخاب والحوار البناء وحرية التعبير عن الرأي كما تتحدث في الفقرة سابعا منها عن المساواة في حقوق المواطنة بين العراقيين على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم . وتتحدث في الفقرة ثامنا عن حقوق الانسان وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية. هذه كلها من المبادئ التي تقرها الديمقراطية. لكن الى اي مدى يمكن ان تلتزم الدعوة بهذ النص؟ ماذا بشان الاختلافات في الموقف الحقوقي والقانوني لأهل الذمة والنساء؟ هل تلتزم الدعوة بالمساواة التي ذكرها النص ام تعود الى الشريعة الاسلامية التي لا تساوي بين هؤلاء في بعض الموارد التي يذكرها الفقه؟ واعني هنا على سبيل المثال مسالة الإرث وشهادة النساء وغير ذلك.

الفصل الرابع في الأهداف والوسائل المادة السابعة ثالثا:»بناء مجتمع إنساني يتمتع فيه الجميع بكامل حقوق المواطنة من دون تمييز على اساس القومية او العرق او الدين او المذهب او الجنس الخ. في نفس المادة (خامسا) يتحدث النظام الداخلي عن التداول السلمي والديمقراطي للسلطة.

المادة الثامنة سادسا تتحدث مرة اخرى عن اعتماد الطرق السلمية والديمقراطية في تداول السلطة والتنافس السياسي.

وتبنت الدعوة آلية التصويت على القرارات سواء بالأغلبية البسيطة او المطلقة.

في المادة ٢٨ ثانيا نقرا ان مجلس شورى الدعوة يتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة وكذلك قرارات القيادة (المادة ٣٥ ثالثا) باستثناء القضايا الاستراتيجية فتكون بأغلبية ثلثي الأعضاء (المادة ٣٥ رابعا) في حين ان بعض قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية المطلقة (المادة ٢٩ ثانيا/٨).

لكن الاخ العزيز صلاح عبد الرزاق كتب في هذه المجموعة المباركة «ان النظام الداخلي الجديد كتب مسودته ثلاثة المالكي وضياء الشكرجي وانا. وقدمناه للمفوضية للمشاركة في انتخابات البرلمان في 15/ 12/ 2005 ثم جرى تقديمه الى الشورى فتالفت لجنة لتعديله تالفت من المالكي والاديب وانا واخرين. ثم تمت المصادقة عليه.

فالنظام جاء اولا لتلبية متطلبات المفوضية التي اشترطت تقديم نظام داخلي واسم زعيم الحزب. فكان ادراج منصب امين الحزب بدلا من المتحدث الرسمي للحزب الذي تسنمه الفقيد الاصفي والجعفري. كما ان النظام ارتؤي فيه تنظيم العلاقات والمهام والصلاحيات وتشكيلات الحزب وتنظيمها. اما الاهداف الحقيقية للدعوة او الاسس فلم يتناولها النظام الداخلي.» لكنه اكد ان النظام الداخلي المعلن «مصادق عليه وهو المعمول به الان» موضحا ان «النظام الداخلي القديم كان سريا والجديد علني ولذلك تم اصداره بما يلائم الوضع الجديد وان لا يخالف الدستور حسب شرط المفوضية.»

وعليه فان النظام الداخلي كتب لأغراض انتخابية تتعلق بالحصول على موافقة مفوضية الانتخابات. وهذه مشكلة كبيرة. كيف سيكون بامكان اي باحث ان يتأكد من معرفة موقف الدعوة من اية مسالة اذا كان نظامها الداخلي بهذه الصورة؟ هذا أمر يتعين على الدعوة ان تجيب عليه وتفك ابهاماته وألغازه. والى ان يتم هذا فان هذه الورقة ستتعامل مع النظام الداخلي بوصفه وثيقة رسمية تعبر عن موقف الدعوة ازاء القضايا التي يتناولها.

موقف براغماتي

غير ان هذا المسار يشي بان موقف الدعوة من الديمقراطية بعد سقوط النظام كان براغماتيا بحتا ولم يكن يعبر عن تحول او اضافة جديدة في فهم الدعوة للديمقراطية

كما انه لم يكن يستند الى تأصيل فقهي يبرر ويسوغ هذا التحول.

الدعوة بحاجة الى صياغة موقف من الديمقراطية يستند الى فكر سياسي والى فقه شرعي. لكن اي موقف يمكن ان ينتج عن هذا لا يمكن ان يطرح الا في سياق وإطار مشروع سياسي يفترض ان تتبناه الدعوة وتعلن على تحقيقه بحيث تبين الدعوة اين تقع الديمقراطية في هذا المشروع السياسي. كما ان المشروع السياسي الذي يفترض ان تطرحه الدعوة لا يمكن ان يكون خارج إطار الحقائق المعطاة المحددة لعمل الدعوة وأهمها ان الدعوة لم تعد حزبا عالميا ولا حتى حزبا يعمل على امتداد العالم الاسلامي. الدعوة الان حزب اسلامي يعمل ضمن الطائفة الشيعية العراقية وعليه فان المشروع السياسي لها لا يمكن ان يتجاوز هذه «الحدود المكوناتية». ليس المشروع السياسي للدعوة ترجمة سياسية للمقولات الاسلامية الشرعية فيما يتعلق بمسألة الدولة ان وجدت ولا ينبغي له ان يكون كذلك. انما هو تعبير عما تطمح الدعوة الى تحقيقه ضمن الحدود السياسية والمذهبية لطائفة من الناس تعيش ضمن اقليم سياسي اسمه العراق. يعود المشروع السياسي الدعوتي الى التعريف المفترض انه اسلامي للسياسة وهو «رعاية شؤون ومصالح الناس على أساس العقل والإسلام.» وبهذا الحد لم يعد الحديث عن الدولة الاسلامية وشرائطها عند النائيني او غيره ولا الحديث عن أسس هذه الدولة لدى الصدر او غيره حديثاً ذا ثمرة عملية. ما هو مثمر من حديث لحزب الدعوة هو كيفية رعاية شؤون ومصالح الناس الذين يفترض انه يمثلهم او على الاقل ينشط في وسطهم ويعمل على كسبهم لمشروعه السياسي. سيتمثل التجديد الحقيقي في فكر الدعوة في هذا المشروع السياسي الذي يفترض ان تطرحه الدعوة وبهذه الرؤية. فإذا تم هذا سياتي السؤال ما هو موضع الديمقراطية في المشروع السياسي للدعوة. هنا سننظر الى السياسة من زاوية اخرى لا تتعارض مع مفهوم رعاية شؤون الناس ومصالحهم. وهذه الزاوية هي الحكم. فالعمل السياسي الذي تقوم به الدعوة يهدف الى وصولها الى الحكم اما مشاركة او انفرادا. وحيث ان الانفراد بإدارة دفة الحكم غير متصور في العراق بًالتسبة للدعوة وغيرها فان أقصى ما تفكر به الدعوة هو المشاركة في الحكم. والسؤال كيف يتأتى للدعوة امتلاك القدرة على المشاركة؟ والجواب: اذا سلمنا بمقبولية الدستور العراقي النافذ لدى الدعوة فان الطريق الوحيد للوصول الى المشاركة في الحكم تشريعا وتنفيذا هو الآليات الديمقراطية. هنا بالضبط ينبغي ان تأتي الصياغة الجديدة لموقف ورؤية الدعوة من الديمقراطية. وهي رؤية يجب ان تستند الى الدراسات الحديثة في الديمقراطية لفظا ومفهوما وآليات والتمييز بين المفهوم الكلاسيكي لها والمفهوم الإجرائي الحديث؛ مع بيان موقع الديمقراطية في المشروع السياسي للدعوة سواء تمثل هذا المشروع بدولة وسيطة مرحليا كالدولة العراقية الراهنة او دولة أطلقت عليها كتابات الدعوة القديمة اسم الدولة الاسلامية. ويمكن استباق الزمن بالقول ان تجربة الدولة الاسلامية في ايران اجازت الأخذ بالآليات الديمقراطية. بل ان البعض يعتبر ان النظام السياسي الحالي في ايران نظام ديمقراطي بمضمون إسلامي. وأخيرا تأصيل شرعي اسلامي لمسوغات قبول الدعوة عملا على الاقل بالديمقراطية.

لا تتطلب هذه المقاربة استيعابا ولا تبنيا للديمقراطية؛ مع اني أدرك ان البحث العلمي يقتضي تقديم تعريف لهاتين المفردتين لكن الزمان والمكان لا يسمحان بمثل هذا التوسع. ما يتطلبه الامر هو تبيئة الآليات الديمقراطية بمعنى زرعها في الرؤية الدعوتية ومشروعها السياسي وبرنامجها الحكومي على افتراض ان الرؤية الاسلامية تسمح بهذا. ولا اعتقد ان المجال يتسع لأكثر من هذا.

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الإعلان عن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية

الإعلان عن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية

التّشظي الحزبيّ

التّشظي الحزبيّ

تركيا تعلن تصفية مسؤول بحزب العمال في السليمانية

تركيا تعلن تصفية مسؤول بحزب العمال في السليمانية

ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الصيدلية الإسلامية في العراق

ذكرى مرور 100 عام على تأسيس الصيدلية الإسلامية في العراق

الإسلام والديمقراطية بين الإسلاميين والعلمانيين

الإسلام والديمقراطية بين الإسلاميين والعلمانيين

خبير يؤكد صحة الإجراء بعد رد طلب للمفوضية يقضي بحل حزب تقدم

خبير يؤكد صحة الإجراء بعد رد طلب للمفوضية يقضي بحل حزب تقدم

الحزب والتحالف والقيادة

الحزب والتحالف والقيادة

السماح لخريجي الإعداديات الإسلامية التقديم إلى 7 أقسام

السماح لخريجي الإعداديات الإسلامية التقديم إلى 7 أقسام