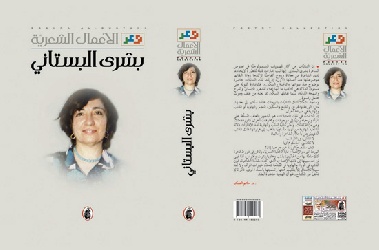

بشرى البستاني بين الحداثة والذات.. تأملات في تجربة شعرية معاصرة

ياس خضير البياتي

في فضاء الأدب العربي الحديث، تتلألأ أسماء قليلة استطاعت أن تمسك بزمام الشعر والنقد معاً، وتُجيد العبور بين الحرف بوصفه نشيداً وجدانياً، وبين الكلمة بوصفها بنية معرفية وفلسفية. من بين هؤلاء، تتقدّم الشاعرة والناقدة بشرى البستاني، التي تمارس الشعر بوعي نقدي، وتُمارس النقد بروح شاعرٍ ينصت لإيقاع النص من الداخل.

ولدت البستاني من رحم الألم العراقي، لكنها رفضت أن تكون شاهدة صامتة، فاختارت أن تكون صوتًا لمنح الحروف وظيفتها الوجودية. في تجربتها الشعرية، نجد قصيدةً تُحلّق بجناحين: جمالية في الصورة، ومعرفية في العمق، تتجاور فيها الرمزية التاريخية، والصوت الأنثوي، والأسطورة، والفلسفة، في نسيج لغوي مشحون بطاقة داخلية قلّ نظيرها.

تنوّعت أعمالها الشعرية بين مجموعات مثل «أقاليم الريح والنار»، و»ممالك ضائعة»، و»قصائد حب للأرض والإنسان»، حيث حفرت في الذاكرة العراقية والذاكرة الأنثوية الجمعية. أما نقدها، فقد أضاف للساحة الثقافية العربية رؤى جديدة في تحليل الخطاب الشعري المعاصر، مع إعادة تعريف مفاهيم مثل «الكتابة النسوية»، و»القصيدة كحقل سيميائي»، و»الجسد كنص».

بذلك، بنت بشرى البستاني حضوراً فريداً يجمع بين الحرف والفكر، الإبداع والتحليل، الحنين والوعي، لتصبح علامة مميزة في الحياة الثقافية العربية، ومثالاً للمرأة التي تصنع أثرها ولا تكتفي بالحضور.

جمالية الشكل وعمق المضمون

جماليةُ الشكل وعمقُ المضمون يمثلان في شعر بشرى البستاني حالةً فريدةً في الأدب العراقي الحديث، حيث تتخطّى تجربتها التقليدية إلى تجديدٍ عميق في الرؤية الشعرية. فهي تبني بنى دلالية معقدة تتجاوز التعبير الذاتي لتصبح أنظمة تأويلية تنبض بالرمزية والوجودية؛ في قصيدتها تقول:

«أرقّص طولَ الليل وحدي،

أنزفُ…

تطلع في دمي الأشجار وتدورُ معي…»

وهنا تتحول الكسرةُ النحويةُ البسيطةُ إلى علامة تأويلية تعكس هشاشة الأنثى وقوتها معًا، كما إذا كانت اللغة تلملم شظايا الوجع لتصوغ منها رقصةً ودمعةً في آنٍ واحد. تتداخل الرموز الثقافية والتاريخية والأنثوية بأسلوب فكري نقدي يعيد تشكيل حضور المرأة في اللغة والهوية؛ في موضع آخر، تكتب:

«وجهك كفّ تحضن قلبي في برد الليل،

وزندك غصن طوق خصري في الليل»

هذا التشبيه المركّب لا يُقلّل من الألم، بل يعمّقه، فاللغة تُستخدم لتجسيد الجسد كمحراب ثقافي وتاريخي يحمل في طياته رمزيتي الميلاد والخطيئة، حضور الذات في الحميمي والمقدّس.

تعتمد البستانيُ على التفكيك والتدوير اللغوي، فيُصبح الصمتُ استراتيجية معرفة، وتصبح الرغبةُ قوة ميتافيزيقية تتجاوز السياقات التقليدية؛ فحين تصف اللحظة:

«أجيئك في الليلة الواحدة مرارًا،

تحدّق بي،

ثم تشرب كأسًا،

تبادلني الحيرة…»

تصبح الصيغةُ ليست مجرد حوار بين اثنين، بل بين الذات والكون، بين الرغبة والحيرة، بين الوجود والمسكوت عنه.

ينظر شعرها من منظور نقدي يرتكز على فلسفة الألم كمولد للجمال ومصدر للتشكّل الوجودي، فالألم لا يُختزل في الانفعال فحسب، بل يُعاد إنتاجه كتربة فنية. كما تقوم بشرى بوصف الجسد الأنثوي ليس كمجرد وعاء بل كمحراب يحمل في توازنه رموزاً للمعاناة والاحتفاء، للصمود والضعف معًا. أسلوبها الشعري يتميز بكثافة الصور المركّبة، بالإيقاع الداخلي المشحون بالطاقة، وتنوع الأشكال بين النثر والتفعيلة، ليكون النص الشعري ليس مجرد حلم يُقال بل حدثًا وجوديًا مدويًا يُحسّ فيه القارئ الصمتُ والصرخة، الألمُ والأملُ، في آنٍ واحد.

الصورة الشعرية: من الزينة إلى المعنى

في عالم الشعر، كثيرٌ مما يُقال يُراد به غير ما يُقال. والصورة الشعرية هنا، لا تأتي لتجميل النص، بل لتفجيره من الداخل، لتعيد بناءه دلالةً ومعنى. إنها ليست زخرفة معلّقة على جدار اللغة، بل نَفَسٌ يتصاعد من أعماق الذات، ليشكل رؤيا جديدة للعالم. الصورة ليست هنا لوحة تُعرض، بل مرآة مشروخة تعكس الإنسان وهو يتشظّى بين الواقع والحلم، بين الجسد والكون، بين الذاكرة والغيب.

في هذه التجربة الشعرية، تنفلت الصورة من قيد البلاغة التقليدية، وتصبح فعلاً تأويليًا. لا تُقدّم نفسها جاهزةً، بل تتطلب من القارئ أن ينقب فيها، أن يُعيد قراءتها، لا بعينه فقط، بل بوجدانه وتاريخه الشخصي.

تقول في أحد نصوصها:

«أرقص طول الليل وحدي،

أنزف، تطلع في دمي الأشجار، وتدور معي...»

في هذه الصورة، الجسد لا يتحرك فقط، بل الكون يتحرك معه. الرقص يتحول إلى طقس كوني، والنزف يصبح بذرة تنبت منها الأشجار. هنا تتماهى الشاعرة مع الطبيعة، لا بوصفها منظراً، بل بوصفها كيانًا حيًّا يتشابك معها بالدم والدوران. الصورة تتجاوز الإيحاء، لتغدو تمثيلاً حسّياً لفعل وجودي يتكرر كلّما انكسر الليل.

ثم تتصاعد الصورة من الحس إلى الرمز، من الجسد إلى التاريخ، فيقول النص:

«العراق متاحف نخل،

مرايا،

وعاج،

وأروقةٌ من لجين،

وأزمنةٌ من دم،

وأكفٌّ تدقّ رتاجَ العصور...»

هنا يتحول الوطن إلى سردية من الرموز الثقيلة. لا توصف الأرض بوصف مباشر، بل تُستحضر كثقل تاريخي وجمالي. النخل لم يعد مجرد شجرة، بل متحف. الدم ليس دمًا فقط، بل زمنٌ. والأكف التي تدقُّ ليست أصواتًا، بل أيادٍ تحاول إعادة فتح تاريخ مغلق.

إنّ الصورة هنا تبني وطنًا غير ذلك الذي على الخرائط. وطنًا ميتافيزيقيًا، مكوّنًا من بقايا حضارة وأشلاء ذاكرة، لا يمكن فهمه إلا من خلال مجازٍ يتوسّل العمق.

وفي منحى آخر، تدخل الصور الشعرية عمق الذات الأنثوية، فتكشفها لا كمظهر، بل كجوهر:

«في كسرة الضوء

تعبرني صلواتُ الأمهات

وحنينُ الرضع

إلى ثدي المعنى»

إنها صورة متعدّدة الطبقات: الضوء يُجزّأ، والصلاة تُمرّر، والثدي يتحول من عضو بيولوجي إلى مصدر للمعنى. مفردات الجسد تتحوّل إلى استعارات كونية. فالصورة هنا ليست رقة لغوية، بل عملية تفكيك وإعادة بناء للوجود.

وفي لحظة مفارقة جارحة، تقول:

«كنتُ أعدّ القصائدَ

كما تعدّ النساءُ حليبَ الفجرِ

لأطفالٍ لن يأتوا»

القصيدة تُشبه الحليب، والقصّيدة تُنتَظر كطفل. لكن المفارقة تتفجّر في النهاية: «لن يأتوا». فتغدو القصيدة ذاتها فعلاً عقيمًا، لا لعدم الخصوبة، بل لأن الاستقبال غائب. إنها صورة مكثفة للخيبة الإبداعية والوجودية، حيث يتحول الانتظار إلى مرارة، والحياة إلى مشروع مؤجل.

كل هذه الصور، من الرقص والنزف، إلى ثدي المعنى، إلى الحليب العقيم، ليست ترفًا بلاغيًا، بل استراتيجية شعرية لإعادة فهم الذات والعالم. الشعر هنا لا يقول: انظر كم أنا جميل، بل يقول: انظر كم أنا موجوع، وكم يمكن للجمال أن يكون قناعًا للحقيقة، أو وجهاً آخر لها.

فالصورة لم تعد زينةً، بل لغة، وموقفًا، ودعوةً للتأمل في ملامح هذا العالم، الذي يبدو لنا أحيانًا بديعًا، لكنه حين نحدق فيه جيدًا، نكتشف كم هو معقّد، هشّ، ومشحون بألف معنى تحت كل مفردة.

تقنية القصيدة: اللغة كائن نابض

في تجربة بشرى البستاني، لا تُكتب القصيدة كأنها نصّ جامد، بل تُخلق كما يُخلق الكائن الحيّ: من نبضٍ داخلي، ومن قلقٍ وجودي، ومن رؤية تنفذ إلى جوهر الأشياء لا إلى سطحها. إننا أمام قصيدة ليست مجرّد ترجمة لانفعال، بل معمار تأويليّ غنيّ بالتفاصيل، يتجاوز المألوف، ويفكك الموروث ليعيد بناءه بمعايير جمالية ومعرفية جديدة.

تمتاز لغتها بتوازنٍ مدهش بين البساطة الظاهرة والعمق المتخفي، حيث تتخفى الرموز في ثنايا التراكيب، ويُصبح كلّ سطر عتبةً تأويلية. تقول:

«أمشي وحدي فوق رمال الزمن،

حيث تتكسر الأحلام كأصدافٍ بلا مرفأ.»

هذه الصورة لا تكتفي بوصف العزلة، بل توظّف الرمز والمجاز لتقديم الذات الشاعرة ككائن هشّ، محكوم بانكسارات متكررة، في فضاء وجوديّ زئبقيّ لا يمنح الاستقرار ولا يشبه الأرض. إن «رمال الزمن» هنا ليست مجرّد استعارة بل هي ميتافيزيقا الزمن الهارب، وهو ما يجعل من الحلم – تلك الطاقة المحركة للذات – يتكسر، مثل صدفة بلا أصل.

تُمارس البستاني في كثير من نصوصها ما يمكن أن نسمّيه تفكيكاً شعرياً للهوية والذات، حيث لا تُقدَّم الأنا باعتبارها مركزاً مستقراً، بل بوصفها ذرة، شظية، رعشة في قلب العاصفة:

«أنا ذرّة ترقص في عاصفة الحياة،

لا تستقرّ إلا حيث لا مكان.»

وهذه المفارقة (الاستقرار في اللا مكان) هي ما يمنح القصيدة طابعها الوجوديّ. الذات هنا غير منجذبة إلى الثبات، بل مشدودة نحو التغيّر، تتراقص على أطراف العالم، دون أن تنتمي إليه.

من ناحية البنية الفنيّة، تشتغل البستاني على قصيدة النثر والتفعيلة معاً، دون أن تتقيد بشكلٍ واحد، لكنها تفرض إيقاعاً داخلياً متماسكاً ينبع من التكرار، من التنغيم، من صدى الكلمة في الذاكرة. نقرأ مثلاً:

«كلماتك نهرٌ من ضوء،

ينبض في عتمتي،

يحملني بعيداً عن صمت اليأس.»

في هذا المقطع، تشي الكلمات بحوارٍ داخليّ متوتر بين النور والعتمة، بين الرجاء والانكسار، حيث لا يُفهم «الصمت» إلا كتعبيرٍ عن اليأس، وكأن الذات لا تستكين إلا حين يُعبر بها الشعر من الظلمة إلى الضوء.

أما عن الإيقاع، فالبستاني لا تتركه للصدفة؛ بل تحيكه عبر تناغم داخلي، يتجاوز الوزن العروضي التقليدي ليصل إلى ما يمكن تسميته بـ»موسيقى المعنى»، أو الإيقاع المعنوي، الذي يتولد من تكرار الصور وتداخلها:

«صوتك رنينُ الحلمِ في الأذن،

يوقظ الليلَ من سباته الطويل.»

في هذه الصورة، «الصوت» ليس مجرد صوت، بل طاقة روحية توقظ الليل ذاته، فيتحول الليل من ظرف زمان إلى كائن حيّ كان غارقاً في السُبات، وهذه القدرة على تحريك الزمن والمكان بالمجاز، هي من أبرز سمات التقنية الشعرية في كتابات البستاني.

من جهة أخرى، تُظهر الشاعرة قدرة تعبيرية عالية على نقل الانفعال النفسي المعقّد بلغة شعرية شفافة. فهي لا تصف الحب أو الفقدان كما هما، بل تخلق تفاعلاً درامياً بينهما داخل الجملة الشعرية:

«أحبك في لحظة خفوت،

وأهرب منك حين تقترب الغيوم،

فلا أملك إلا أن أكون طيفاً بلا ظل.»

هنا نقرأ تحوّل المشاعر إلى حالات متحركة، غير ثابتة، تتبع منطقاً داخلياً ذاتياً. «الطيف بلا ظل» هو استعارة لنهاية المعنى، لانعدام التحقق، وكأن الحضور نفسه صار شبحاً.

نداء الأرض في القصيدة

ليست الوطنية في القصيدة نشيدًا يُرتّل في المناسبات، ولا علمًا يُرفع فوق مبانٍ متداعية. إنها إحساسٌ داخلي لا يُعلّق على الجدران، بل يُكتَب على القلب. الوطن في هذه التجربة الشعرية ليس جغرافيا تُرسم بالحدود، بل وجع يُشبه تنفسًا متقطعًا بين سطرٍ وآخر.

إنها كتابة لا تتجمّل أمام الوطن، بل تواجهه بحقيقتها العارية. تنظر إليه لا كفكرة رومانسية، بل كجسدٍ يتآكله النسيان، وكصوتٍ مخنوق داخل زحام الخيبات. فمنذ السطر الأول، ندرك أن القصيدة لا تغني للوطن، بل تبكيه، تعاتبه، وتبحث عنه في تفاصيل ضاعت تحت ركام الحروب والتصريحات.

تقول في إحدى قصائدها:

وطني... ليس حقيبة سفر

ولا صفحة في دفتر الجغرافيا،

إنه جرحٌ في خاصرتي،

ينزف كلما صمت العالم.

هنا، تتحول القصيدة إلى خندق، والحبر إلى دم، والكلمات إلى صرخة في وجه الغياب. إن الشاعرة لا تكتفي بالأسى، بل تبني من كل كسرة بيتًا للوطن الممزق، ومن كل دمعة نافذة تطلّ منها على ما تبقى من ملامحه.

تأخذ الوطنية في نصها شكل صراع داخلي، بين الحب العميق والانكسار العميق أيضًا. الوطن لا يُمجَّد بل يُساءَل. من سرق اسمه؟ من دنّس ترابه؟ من جعل أبناءه ينتظرون العدالة كما يُنتظر المطر في القيظ؟ تُجيب القصيدة، لا عبر خطاب مباشر، بل عبر صورة موجعة:

على الإسفلت المغسول بدماء الفقراء،

يمشي الحاكم مُبتهجًا

كأن الأرض ليست أرضهم،

كأن الشمس لا تُشرق عليهم.

ليست هذه استعارات للزينة، بل صور تُصفّع بها اللغة الواقع، وتُحرّض بها المعنى على النهوض من رماده. فالوطن ليس هوية تُطبع على بطاقة، بل حضور يومي في التفاصيل الصغيرة: رغيف مفقود، شارع مظلم، أم تبكي ابنها عند قارعة الأمل.

في شعرها ينبض نداء الأرض بكل معاناة الوطن وجراحه العميقة، حيث تتحول الأرض من مجرد مساحة جغرافية إلى كيان حي يئن تحت وطأة الاحتلال والدمار. في قصيدتها عن الاحتلال الأمريكي للعراق، تعبر الشاعرة عن هذا الألم بعبارات تزلزل الوجدان:

«هنا الأرض تبكي دموع الغبار،

وترتجف تحت وطأة أقدام الغزاة،

تئنّ من صرخات الطائرات،

وتحكي حكايات الجدران المهدمة.»

هذه الصورة الشعرية تكسر حدود الزمان والمكان، فتجعل الأرض حاضرة كشاهد صامت، لكنه لا ينسى ولا يغفر. تتجسد في هذا النسيج الشعري دلالة الوجدان الجمعي، حيث يلتقي الألم الفردي بألم الوطن، وتصبح الأرض رمزاً للحياة التي تُقاوم رغم كل المحن.

في هذا النداء، لا تكتفي الأرض بأن تكون مسرحاً للمآسي، بل تصبح قوة تُحرك النضال وتُلهم الأمل، فتغدو كلماتها شعلة تضيء دروب المقاومة والتحدي.

وفي مقطع آخر، تتجلى صورة الوطن ككائن حيّ، يقاوم الموت بصمت:

وطني لا يكتب التاريخ، بل يتحمله،

يبتلع الخيبات، ثم ينام واقفًا،

كشجرة رفضت أن تُقطع،

حتى لو يابست.

هذا الوطن الشامخ رغم الانكسار، المنهوب رغم غناه، يظهر في النص كأبٍ صامت، يشهد على كل ما يحدث دون أن يتكلم، لكنه يبقى هناك، في الخلفية، كشعور لا يموت. ولأن القصيدة بنت الألم، فإنها لا تُقدم الحلول، لكنها تُضيء الحقيقة. لا تصرخ، لكنها توشوش بنداء الأرض في أذن القارئ: تذكّر من تكون، لا تنسَ مَن أين أتيت.

هكذا، تصبح الوطنية تجربة شعورية عميقة، وليست مجرد انتماء سياسي أو ترديد شعارات. في هذا النص، تتجلى الوطنية كألم نبيل، كصبر متجذر، وكحُب لا يحتاج إلى تبرير. هي تلك المسافة بين ما نحن عليه، وما نحلم أن يكون عليه وطنٌ يستحق القصيدة.

تأملات الحداثة بين الذات والكون

تُعد تجربة الشاعرة بشرى البستاني من أبرز التجارب الشعرية التي تجسد روح الحداثة في الشعر العربي المعاصر، إذ تتجاوز حدود الشكل التقليدي لتغوص في عمق الذات وتطرح تساؤلات وجودية تتقاطع مع قلق الإنسان الحديث. الحداثة في شعرها ليست تجديداً شكلياً فحسب، بل هي رؤية فنية تنبع من صراع داخلي مستمر بين الذات والكون، حيث تتداخل المشاعر والرموز لتشكل فضاءً شعرياً مفتوحاً على التأويل.

تُجسد في شعرها لحظة «الليل» كرمز مركزي يمثل حالة تأملية تتخطى الزمن المادي إلى زمن شعري قائم على الإحساس والذاكرة والحلم. تقول في إحدى قصائدها:

«الليل لا يحصي الساعات

بل يحصي الصمت المتكرر

والصدى العالق بين أنفاسي

وحيرة الأسئلة التي لا تنام»

هذا المقطع يُظهر الانفصال عن الزمن الموضوعي لصالح زمن داخلي يتماهى فيه الوعي مع العالم المحيط، حيث يصبح الليل مساحة للتأمل والتوتر الوجودي، وهو سمة بارزة في الحداثة الشعرية.

كذلك، تتجلى الحداثة في تجارب بشرى البستاني من خلال أسلوبها الذي يعتمد على التكرار والتداخل بين الحضور والغياب، بين الصمت والكلام، كما في قولها:

«أحاديث الصمت في قلبي تتكاثر

كأن الكلمات خافتة في ممرات الغياب

وأنا أسير بين ظلال أسئلتي»

هذه الصورة الشعرية تعكس حالة من التوتر الداخلي والبحث عن الذات في عالم متغير، حيث تتشابك عناصر النص لتعبّر عن الصراع الإنساني في مواجهة الغموض واللايقين.

ولا يقتصر شعرها على التعبير عن القلق الوجودي فقط، بل يتخطى إلى الكشف عن أبعاد رمزية تجسد علاقتها بالآخر والعالم. ففي بيتها:

«أمسكت بالظل في يدي

وسألت الليل عن وجهك المجهول

فرد الصمت بابتسامة لا تَعرف النسيان»

هنا توظف بشرى البستاني الرمز لتجسيد العلاقة بين الذات والآخر في فضاءٍ شاعري مليء بالغموض والتأمل، ما يجعل القارئ يعيش اللحظة الشعورية بكامل حواسّه.

في النهاية، يمكن القول إن شعر بشرى البستاني يشكل نموذجاً فريداً من الحداثة الشعرية، يجمع بين التجربة الذاتية والرمزية، وبين الحساسية الوجدانية والتأمل الفلسفي، ليقدم رؤية شعرية عميقة تعبر عن قلق الإنسان المعاصر وحيرته في مواجهة الوجود.

الخلاصة، تشكّل تجربة بشرى البستاني في الشعر العربي المعاصر نموذجاً حيوياً يُثري الساحة الأدبية، إذ تتميز بقدرتها على خلق لغة شعرية مغايرة تستثمر الرموز والصور بتقنيات فنية عالية، تنطلق من عمق الذات والهوية إلى آفاق التأويل الواسعة. شعرها لا يكتفي بسرد المعاناة أو التعبير عن الأحاسيس، بل يبني فضاءً شعرياً معرفياً وفلسفياً، يستدعي القارئ للمشاركة في قراءة النص وتفسيره، في فعل نقدي مستمر يُجدد القصيدة ويحييها.

إنَّ شعر بشرى البستاني ليس مجرّد أصواتٍ عاطفية عابرة، بل هو بناءٌ شعريٌّ تتشابك فيه الدلالة والأسلوب والفلسفة والجمال لتشكّل معًا كيانًا إبداعيًا خاصًا. على المستوى الدلالي، تستدعي رموزًا كونية وأنثوية تحاور الوعي الباطني للقارئ أكثر مما تخاطب وعيه المباشر.

وعلى المستوى الأسلوبي، تُغرق النص في صور مركبة واستعارات نافرة، تجعل المعنى يتكاثر ويتشظّى دون أن يستقر في قراءة واحدة. أما المستوى الفلسفي، فيكشف عن رؤية وجودية ترى في الألم جوهرًا لا يُلغى، بل ينبوعًا للمعنى. وفي المستوى الجمالي، يبرز التوظيف الذكي لآليات الشعر الحديث؛ من الانزياح والتدوير وكسر النسق التقليدي، مع الحفاظ على نسغٍ داخلي من الجمال والتناسق.

إنها تجربة تتجاوز الشرح والتفسير إلى الكشف والإيحاء، فلا تُقرأ قصيدتها كما يُقرأ النص الخطابي، بل كما تُلمسُ مرآةٌ تفضح الداخل، أو نافذةٌ تطلّ على المجهول.

تقف بشرى البستاني في المشهد الشعري العراقي والعربي بوصفها صوتًا يزاوج بين عمق الرؤية وحرفية الصياغة، قصيدتها لا تُقرأ فقط بل تُستَشعَر، كأنها سفرٌ في الذات واللغة معًا. إنها لا تكتب لتقدّم جوابًا، بل لتفتح أبواب السؤال، وتجعل القارئ يضيع… أو يكتشف نفسه… أو يكتشف اللغة ذاتها من جديد.

المراجع

1-عبد الله، محمد. (2017). القصيدة النسوية في الشعر العربي الحديث. بيروت: دار الساقي.

2-الحسيني، ريم. (2019). الرمزية والوجودية في شعر بشرى البستاني. مؤتمر الأدب العربي المعاصر، جامعة بغداد.

3- طالب، منى. (2022). تجربة بشرى البستاني الشعرية بين الحداثة والذات (رسالة ماجستير). جامعة بغداد، كلية الآداب

4-مقابلة مع بشرى البستاني. (2021). نُشرت في مجلة أدب ونقد، العدد 12.

شبكات الخليج تنجز الربط مع العراق وإمدادات الطاقة تنطلق في الصيف

شبكات الخليج تنجز الربط مع العراق وإمدادات الطاقة تنطلق في الصيف

إمتحانات نصف السنة تقرع جرس الإنذار في البيوت

إمتحانات نصف السنة تقرع جرس الإنذار في البيوت

إعتقال زوجة رجل قتل في العمارة بظروف غامضة

إعتقال زوجة رجل قتل في العمارة بظروف غامضة

الذهب بين الإستدامة والحوكمة.. لماذا أصبحت الثقة شرطاً للتسعير؟

الذهب بين الإستدامة والحوكمة.. لماذا أصبحت الثقة شرطاً للتسعير؟

مشاهد صادمة.. حادث التحرّش الجمعي في كورنيش البصرة

مشاهد صادمة.. حادث التحرّش الجمعي في كورنيش البصرة

عقوبات وشيكة.. سافيا يفتح ملفات المصارف مع الخزانة الأمريكية

عقوبات وشيكة.. سافيا يفتح ملفات المصارف مع الخزانة الأمريكية

من صيدنايا إلى الأشرفية

من صيدنايا إلى الأشرفية

كلام في السياسة

كلام في السياسة