شرؤية نظرية فلسفية–جمالية جديدة لفهم اللحظة كجرح منشطر بين الظاهر والظلّي

الازدواج الأنطولوجي للزمن..البرزخ الزمني والكون الموازي

لهيب عبدالخالق

منذ بدايات الفكر الإنساني كان الزمن السؤال الأكثر استعصاءً. هل هو خطّ يتدفق من الماضي إلى المستقبل كما اعتقدت الفلسفة التاريخية والدينية، أم دائرة أبدية تعود على ذاتها كما رأت الأساطير الزراعية، أم وهم ابتكره الوعي لترتيب الحوادث؟ منذ أرسطو (384–322 ق.م.) الذي عرّفه باعتباره "عدد الحركة بحسب قبل وبعد"، مرورًا بإيمانويل كانط (1724–1804) الذي اعتبره شرطًا قبليًا لإدراك الظواهر، وصولًا إلى هنري برغسون (1859–1941) الذي ميّز بين الزمن الرياضي والزمن المعاش كـ"مدّة حيّة"، ثم إدموند هوسرل (1859–1938) الذي كشف أن الحاضر يتضمن أثرًا من الماضي وتوقعًا للمستقبل، ظل الزمن يُفهم كوعاء محايد أو كاستمرارية متصلة. حتى الفيزياء الحديثة، من نيوتن إلى آينشتاين وهايزنبرغ، لم تحسم الإشكال: فالقوانين الكلاسيكية متناظرة، الديناميكا الحرارية تفرض "سهم الزمن"، وميكانيك الكم يفتح باب التراكب، لكن الزمن ظلّ محصورًا في معادلات خطية أو احتمالية لم تمس جوهر اللحظة ذاتها.

غير أن التجربة الإنسانية في أساطيرها ونصوصها الكبرى أشارت منذ البدء إلى أن الخلق نفسه لم يكن فعلًا من وحدة صافية، بل من انشطار. في ملحمة إينوما إيليش البابلية شُطرت تيامات، الإلهة الأولى، إلى نصفين صار أحدهما سماءً والآخر أرضًا. في مصر القديمة جسدت أسطورة أوزوريس، الممزق ثم المعاد جمعه على يد إيزيس، أن البعث لا يتحقق إلا عبر الانشطار، وأن العودة إلى الوحدة مستحيلة. وفي الديانات الزراعية ارتبط الخصب بدورة موت وعودة: تمّوز الرافديني يهبط إلى العالم السفلي ليعود مع الحصاد، وبرسيفون الإغريقية تختفي في الشتاء وتعود في الربيع. لم تكن هذه الرموز مجرد طقوس، بل وعيًا مبكرًا بأن الزمن لا يولد إلا عبر قسمة: موت/ولادة، غياب/حضور، ظاهر/ظل. وفي المسيحية بلغت هذه الفكرة ذروتها في رمز الصلب والقيامة، حيث لا يُفهم الموت إلا بالبعث، ولا البعث إلا بالموت.

بعد هذا المسار الطويل، بين الأساطير الرافدينية والمصرية والشرق أوسطية والديانات الزراعية والفلسفة الحديثة والتجربة الشعرية، تبلورت رؤيتي حول الزمن. لم يعد في نظري خطًا مستقيمًا ولا دائرة مكتفية، بل كيانًا منشطرًا يحمل في داخله ازدواجًا أنطولوجيًا.

والازدواج الأنطولوجي للزمن : هو رؤية ترى أن كل لحظة زمنية لا تولد صافية أو مكتملة، بل منشطرة منذ بدايتها إلى نصفين متلازمين: نصف ظاهر يندفع في تيار الحاضر ويتبدّى كحدث ومعنى، ونصف ظلّي يحتفظ بأثر ما مضى ويواصل حضوره الخفي. بينهما يقوم البرزخ، ليس كفراغ، بل كحقل مشدود يربط ويفصل في الوقت نفسه، ويحمل إمكانية أن ينفصل الظلّ يومًا فيغدو كيانًا موازيًا. بذلك يغدو الزمن في جوهره ليس خطًا مستقيمًا ولا دائرة مكتفية بذاتها، بل توترًا دائمًا بين ظهورٍ واحتفاظ، بين ما يتغير وما يظل، بين الأصل وقرينه الذي لم يولد بعد. هذه الرؤية لا تقتصر على الفلسفة، بل تمتد إلى الأدب والفن والتجربة الإنسانية كلها، إذ تكشف أن الوجود نفسه ليس وحدة متجانسة، بل مرآة مزدوجة، يعيش فيها الإنسان دومًا في برزخ اللحظة المنشطرة.

من هذه الرؤية، تبلورت نظريتي، فاللحظة لا تولد أو مكتملة، بل تنشطر منذ بدايتها إلى نصفين:

نصف ظاهر: يتبدّى كحاضر جارٍ، متحرك مع الأحداث.

نصف ظلّي: يحتفظ بأثر ما مضى، يرافق اللحظة كصدى لا يُمحى.

برزخ: مجال توتر بينهما، ليس فراغًا، بل قوة حيّة تصل وتفصل في الوقت نفسه، وتحمل إمكان ولادة «كيان موازي» إذا انكسر التوازن.

بهذا المعنى، الزمن ليس خطًا مستقيمًا ولا دائرة مكتفية بذاتها، بل بنية منشطرة، دائمًا مزدوجة: بين ما يتغيّر وما يُحتفَظ به، بين الظاهر والظلّي، بين الأصل وقرينه الذي لم يولد بعد. ما أسميه "الازدواج الأنطولوجي للزمن" يقوم على أن كل لحظة لا تولد صافية، بل مزدوجة منذ بدايتها: نصف ظاهر يندفع في تيار الحاضر كحدث ومعنى، ونصف ظلّي يحتفظ بأثر ما مضى، يرافق اللحظة في صمت. بينهما يقوم "البرزخ"، ليس كفراغ، بل كحقل توتر يصل ويفصل في الوقت نفسه، يوازن بين الاندفاع والتذكر. لكن هذا البرزخ ليس دائمًا ثابتًا؛ أحيانًا ينهار تحت ضغط الصراع أو الكارثة أو الفقد، فينفصل النصف الظلي ويولد "الموازي": قرين أو عالم آخر، انعكاس معكوس يشبه الأصل ويخالفه في آن. وكما أن المرآة تعكس الوجه مع انقلاب اليمين واليسار، كذلك يولد الزمن الموازي كتاريخ لم يُعش، أو حياة لم تُكتب، لكنه قائم في البنية العميقة للحظة.

وهذا ما تشي به النصوص التأسيسية نفسها: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (الأنبياء: 30)، و﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ (يس: 37). وهو ما التقطه بعض الشيوخ العارفين مثل ابن عربي، حين قرأ الليل أصلًا والنهار مولودًا منه، محذرًا من الفهم الخطي البسيط، ومشيرًا إلى شبكة أوسع من العلاقات بين الظاهر والباطن. ففي الأولى يظهر الخلق كفعل فصل وانشطار، وفي الثانية يظهر الزمن كحركة انسلاخ بين ظاهر وظلّي. كأنّ البنية القرآنية نفسها تؤكد أن الأصل ليس وحدة صافية، بل برزخ منشطر يولّد وجهين.

هذه الرؤية تجعل التاريخ شبكة من لحظات لم تُكتب كلها، وتجعل الهوية مسارًا متشظيًا يتوزع بين وجوه متقابلة ، بين ظاهر وقرين. الحنين، مثلًا، ليس مجرد عودة إلى ماضٍ مضى، بل حضور النصف الظلي للحظة الماضية في الحاضر. والندم ليس خطأ في الاختيار فقط، بل وعي بالمسار الموازي الذي كان يمكن أن يكون. حتى الحب يمكن أن يُفهم كبنية برزخية: لقاء بين ظاهر وقرين، بين ذات ومرآتها التي لا تتطابق معها.

وتتضح قوة هذه الرؤية حين نطبّقها على الأدب والفن. ففي الشعر نجد أن النص ليس صوتًا واحدًا بل دائمًا مزدوج: ما يُقال وما يُخفى. عند هوراس (65–8 ق.م.) الزمن خط ينبغي اغتنامه قبل أن ينقضي، لكن عند خورخي لويس بورخيس (1899–1986) يصبح شبكة متفرعة كما في "حديقة المسالك المتشعبة"، حيث اللحظة تفتح مسارات موازية. الشعر العربي الحديث يكشف البنية ذاتها: محمود درويش يجعل "النافذة" برزخًا بين الداخل والخارج، السياب يجعل "النخيل/المطر" قرينًا لـ"المنفى/الموت". المسرح أيضًا يتجسد كبرزخ: من يوربيديس في "الباخيات"، حيث ديونيسوس سيد الأقنعة والوجوه المزدوجة، إلى صموئيل بيكيت في "في انتظار غودو"، حيث الحاضر فارغ والظلّ وعدٌ لا يصل. سعد الله ونوس حوّل المسرح العربي إلى فضاء يعيش الانشطار بين واقع سياسي خانق وظلّ حلم مؤجل.

وفي الفنون البصرية ظهرت البنية ذاتها: التكعيبية عند بابلو بيكاسو (1881–1973) فتّتت الوجه إلى مساحات متوازية تُرى في اللحظة نفسها، كأنها تقول إن الكيان ليس وحدة بل نصفان متجاوبان. السريالية عند سلفادور دالي (1904–1989) جسّدت الزمن المائع في لوحة "إصرار الذاكرة" حيث لا يعود الزمن خطًا بل برزخًا بين الذوبان والثبات. حتى في العلوم، نجد في ميكانيك الكم عند نيلز بور وفيرنر هايزنبرغ فكرة التراكب: الجسيم يوجد في حالتين في وقت واحد. هذا يوازي ما تقوله النظرية: اللحظة ليست صافية، بل محتوية على أكثر من وجه. ونظريات الأكوان المتعددة الحديثة تقترب من الفكرة، لكنها تراها احتمالية لاحقة، بينما الازدواج الأنطولوجي يضع الانشطار في صميم كل لحظة، لا في مفترق لاحق.

إن ما أطرحه هنا ليس استعارة شعرية ولا مجرّد توليف فلسفي، بل رؤية أنطولوجية ترى أن طبيعة الزمن نفسها قائمة على الانشطار. كل لحظة جرح صغير ينفتح على نصفين، وكل برزخ مجال شدّ حي يحفظ التوتر أو ينكسر ليولد الموازي. بهذا يصبح النص الأدبي مرآة للزمن، والفن إعادة إنتاج لانشطاره، والوعي نفسه خبرة برزخية بين ما يظهر وما يُخفى.

هذه النظرية ليست ختامًا لبحث بل بداية مشروع مفتوح: أن نقرأ الأدب والفنون والظواهر كلها بوصفها انشطارًا مستمرًا، أن نفهم الهوية كتعدد لا ككتلة، وأن نرى التاريخ شبكة لا خطًا. فالزمن ليس ما يبتلعنا فحسب، بل ما يمنحنا أن نكتب ونبدع ونتخيل عوالم موازية. بهذا المعنى، الازدواج الأنطولوجي للزمن أفق جديد للفكر: مفتاح لإعادة قراءة الماضي، وفهم الحاضر، وتخيّل المستقبل.

وقد تم بتاريخ 1 أكتوبر 2025 تسجيل هذه النظرية الجديدة رسميًا تحت عنوان "الازدواج الأنطولوجي للزمن - البرزخ الزمني والكون الموازي"، لدى مكتب الملكية الفكرية الكندي (CIPO) برقم تسجيل 1237592، باسم الكاتبة والباحثة لهيب عبد الخالق السامرائي، ليكون بذلك تثبيتًا أكاديميًا وقانونيًا لفكرة فلسفية جديدة تنفتح على الأدب والفن والعلم معًا.

كاتبة عراقية مقيمة في كندا

* للكاتبة ثمانية كتب منشورة، منها ست مجموعات شعرية وكتابان سياسيان، إضافة إلى نحو 400 بحثًا ومقالًا منشورة في الأدب والفكر والسياسة.

حميد سعيد.. دلالة ثابتة بعمر الرجل و باباً لتوصيف الشكل الزمني للمرأة

حميد سعيد.. دلالة ثابتة بعمر الرجل و باباً لتوصيف الشكل الزمني للمرأة

طرائق العرض الفني محور محاضرة.. الترتيب الزمني و الموضوعي للأعمال يخلق سرداً متكاملاً

طرائق العرض الفني محور محاضرة.. الترتيب الزمني و الموضوعي للأعمال يخلق سرداً متكاملاً

فقدُ الموازين

فقدُ الموازين

الازدواجية والتداخل بالمسوؤليات ظاهرة مدانة إداريا

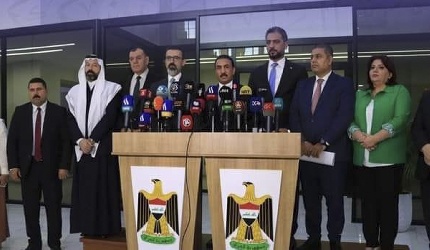

الازدواجية والتداخل بالمسوؤليات ظاهرة مدانة إداريا

خبراء يتدارسون موضوع الدبلوماسية الموازية والذكاء الاصطناعي

خبراء يتدارسون موضوع الدبلوماسية الموازية والذكاء الاصطناعي

التعليم يوجّه بتسجيل الطلبة المقبولين في قناة الموازي

التعليم يوجّه بتسجيل الطلبة المقبولين في قناة الموازي

إطلاق التقديم إلى الموازي وقبول الوافدين ضمن القناة الدولية

إطلاق التقديم إلى الموازي وقبول الوافدين ضمن القناة الدولية

عرض إحترافي يقلب الموازين لدى محمد قاسم

عرض إحترافي يقلب الموازين لدى محمد قاسم