أذن وعين

في تذكّر الروائي الذي قتلته فلسطين

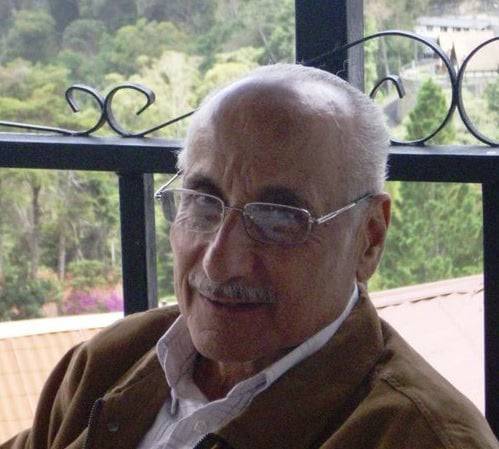

عبد اللطيف السعدون

سألت يوسف السباعي، وأنا أحاوره على التلفزيون، عما تعنيه روايته (طريق العودة) بالنسبة له، أجاب: «أردت من روايتي هذه أن أضع القضية الفلسطينية في مكانها الطبيعي في الذاكرة المصرية»، (طريق العودة) تحكي قصة فتاة فلسطينية وجدها ضابط مصري في صحراء النقب فنقلها الى بيته في سيناء لتعيش تحت رعاية أسرته، لكنها ظلت تحلم بالعودة الى بيتها الأول.

بعد أربع سنين طار يوسف السباعي الى القدس صحبة الرئيس السادات في سقطة كلفته حياته، وقد ظلت حادثة اغتياله ماثلة في الذاكرة المصرية، والفلسطينية أيضا، بعدما كانت أثارت الكثير من الشجن، والكثير من الجدال حولها، أدان اتحاد كتاب فلسطين واقعة الاغتيال، وقال الباحث والمؤرخ الفلسطيني عبدالقادر ياسين: «ما كان لفلسطينيين أن يقتلوا هذا الرجل»، وطرح الصحفي المصري لويس جريس احتمال أن يكون الأميركيون دبروا اغتيال السباعي لإحداث ثغرة بين الفلسطينيين، في حين وصفه الناشط اليساري صلاح عيسى بأنه «رجل بريء اغتيل من دونما ذنب» ونأت منظمات فلسطينية بنفسها عن مسؤولية الاغتيال، في حين ألقت بالتهمة على تنظيم (أبو نضال) المتطرف، هكذا شكل اغتيال السباعي برصاصات فلسطينية نوعا من المفارقة لم تحجب عن الآخرين رؤيته في «أن دماء العربي لا تراق سدى، وأن الحق لا يضيع، وأن الأوطان لا تسرق، وأن يوما ما مهما طال الزمن ستعود الأرض المسلوبة الى أهلها، ويسود طريق العودة سلام وأمن ومحبة»، وان «القدس عزيزة على المصري معزة القاهرة لدى الفلسطيني ولدى كل عربي». السباعي كان استبق رحيله بنبوءة سوداء ثبتها في رواية له: «ماذا سيكون تأثير الموت علي وعلى الآخرين؟ لا شيء، ستنشر الصحافة نبأ موتي كخبر مثير ليس لأني مت، بل لأن موتي سيقترن بحادثة مثيرة»، وهكذا كانت واقعة اغتياله مصداقا حرفيا لنبوءته.

واقعة مثيرة

رحلة السادات التي كانت وراء اغتيال السباعي شكلت هي الأخرى واقعة مثيرة لم يكن أحد يتوقعها، وبحسب شهادة بطرس غالي لفضائية الجزيرة فانه حتى رجال الدائرة الصغيرة المحيطة بالسادات لم يكونوا ليعرفوا بنيته الا بعد أن اقتربت من أن تكون أمرا واقعا باستثناء وزيري الخارجية والدفاع.

هنا يمكن أن يرصد المراقب أن الأمر جاء مفاجئا لأعضاء الوفد الآخرين، ومنهم السباعي الذي اختير على ما يبدو بصفته رئيسا لتحرير صحيفة الأهرام، وبالتالي فانه لا يمكن أن يبلغ من قبل القيادة السياسية بهدف رحلة خطيرة كهذه، وفي أحسن الفروض فانه يمكن أن يكون قد عرف بجهة الرحلة وهو في المطار أو حتى وهو على متن الطائرة التي أقلتهم، ولطبيعة المفاجأة لم يستطع أن يتخذ القرار الصائب في حينه، بل أنه لم يكن في واقع اتخاذ أي قرار وهو في حال «رئيس تحرير جريدة» في مواجهة تكليف رسمي من رئيس الجمهورية، وهو حال أي صحفي يكلف بواجب مرافقة المسؤول الأول في الدولة.

قد لا يبدو هذا التبرير مقنعا على خلفية الاحتجاج بأنه كان في إمكان السباعي، وهو ليس صحافيا فقط انما كان شخصية ثقافية وناشطا وطنيا معروفا، أن يطرح علنا ملابسات الرحلة بعد عودته ويستقيل، (في حينه استقال وزيران للخارجية بسبب الزيارة، ولاحقا استقال ثالث بسبب اتفاقية كامب ديفيد)، ربما لم يكن يمتلك الشجاعة للتمرد وقد اعتاد بحكم تربيته العسكرية على الطاعة العمياء لرؤسائه!

بعد قرابة خمسين عاما يصعب محاكمة هذه الوقائع أو حتى مقاربتها عن بعد لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تعتبر وقائع كهذه كافية من وجهتي النظر القانونية والإنسانية لإنهاء حياة كاتب مثل يوسف السباعي الذي عرف بمناصرته للقضية الفلسطينيــــــــة ولقضايا الحرية في العالم ليس في كتاباته حسب انما في مداخلاته ومشاركاته في أكثر من محفــــــــل دولــــــي، بل هــــل يصح أن يقتل أمرؤ ما بدم بارد دون أن تستكشف مجريات الأحداث التي أوصلته الى ارتكاب خطيئة لم يتقصدها؟ ثم من يملك اتخاذ القرار الفصل غير القضاء واستنادا الى نص قانوني واضح؟

تظل هذه الأسئلة تطرق البال، كما تظل ذاكرتنا تحمل بقايا شجن من رومانسيات يوسف السباعي: «الاطلال» و»إني راحلة» و»فديتك يا ليلى» و»نحن لا نزرع الشوك» و»رد قلبي» وسواها، وقد تعلمنا منها كيف نخاطب حبيباتنا، وكيف نتعامل معهن، وقاتل الله السياسة التي قتلت العديد ممن نعرف ونحب.

هل تفيد ايران من الصفقات الترامبية؟

هل تفيد ايران من الصفقات الترامبية؟

قمّة مرتقبة في الرياض للإتفاق على تسوية وإعادة إعمار غزّة

قمّة مرتقبة في الرياض للإتفاق على تسوية وإعادة إعمار غزّة

ضبط كميات رز تالف في بابل ومعمل غش صناعي بالبصرة

ضبط كميات رز تالف في بابل ومعمل غش صناعي بالبصرة

كتابات في دفتر حديث

كتابات في دفتر حديث

تصفير الخلافات وتعزيز الشراكات الإقتصادية والأمنية

تصفير الخلافات وتعزيز الشراكات الإقتصادية والأمنية

الدبلوماسية اليابانية في بغداد تحتفل بذكرى ميلاد الإمبراطور

الدبلوماسية اليابانية في بغداد تحتفل بذكرى ميلاد الإمبراطور

في أسبوع واحد.. إسرائيل تكثّف نشاطها الإستيطاني في الضفة الغربية

في أسبوع واحد.. إسرائيل تكثّف نشاطها الإستيطاني في الضفة الغربية

شرفات تنتظر عودة الأوفياء

شرفات تنتظر عودة الأوفياء