التفكير مع اللادولة ضد اللادولة.. مجتمعات بالضد من الواقع

شيرزاد أحمد النجار

(I)

العراق كنموذج لحالة اللادولة

مفهوم "اللادولة" يدل على نوع معين من السلطة الواقعية في داخل الدولة الرسمية، ويشير إلى نوع من التنظيم يهدف إلى منافسة وبالتالي معاداة تنظيمات الدولة الرسمية، وعلى ضوئه يمكن أن يُوصف الآن وضع الدولة العراقية المأزومة. إن هذا المفهوم له الكثير من الدلالات، أهمها أنه مرتبط بإستخدام العنف و تبريره في الصراع الجاري في العراق.

إن مفهوم اللادولة هو مفهوم داينميكي داخل إطار مفهوم الدولة ويدل على حالة الإنتقال من الدولة القوية إلى دولة ضعيفة أو دولة " متهالكة" من خلال بروز موجة من الصراعات والنزاعات الشديدة بين الأطراف السياسية المتصارعة.

عليه، فإن هذا المفهوم يستخدم للدلالة على دولة وصلت إلى حالة من "إلإنهيار" و " الضعف" إلى حد " التلاشي" الواقعي لها (الصومال مثلاً)، حيث تبدأ المؤسسات (رغماً عن أنها ما تزال قائمة) في الدولة بـ " التفكك" ، وتظهر ملامح " ضعف حكم القانون" وبالتالي فقدان الدولة لخاصيتها الجوهرية المتمثلة بـ " إحتكار قوة الإكراه الشرعية" حسب تحديد (ماكس فيبر) للدولة. في هذه الحالة تبقى الدولة " تتنفس" ولكنها " مشلولة " وتقترب من حالة " الموت السريري"!.

(II)

مجتمعات ضد الدولة

هذه الحالة الدالة على وضع " اللادولة" تختلف عن وضع آخر يُطلق عليه في علم السياسة وعلم الإجتماع بـ " مجتمعات ضد الدولة".فهناك مجتمعات هي بالأصل تتحرك ضد الدولة، هي كـ " مؤسسة" مضادة للدولة.

عالم الإجتماع الفرنسي بيار كلاستر Pierre Clastres ( 1934-1977) في كتاب شهير له بعنوان:

المجتمع بالضد من الدولة La société contre l’Etat,1974

تناول بالتحليل تلك المجتمعات التي هي في حالة رفض للدولة كمؤسسة، وبالتالي فإنها ستكون في حالة شبيهه بـ " حالة اللادولة" ولكن ليست مطابقة لها. فوفقا لـ (كلاستر) المجتمعات بدون دولة هي مجتمعات ضد الدولة. لكن التساءل هو:

لكن كيف تظهر الدولة إذن؟ هل هي تُخلق من قِبل السلطة السياسية؟ كيف يُنظر إلى ظهور الدولة من منظور تطوري؟

(كلاستر) يعتبر غياب الدولة نقصاً، وكنوع من المستوى الصفري للسياسة، ولا يمكن التغلب على هذا النقص إلا بقدر ما إتبعت هذه المجتمعات خطاً من التطور نحو المزيد من الأشكال "المعقدة"، وتسيس هذه المجتمعات بشدة، على أساس أن الجسم الاجتماعي بأكمله يمارس السياسة.

للوهلة الأولى، يبدو أن هناك مجموعة متنوعة من الفرضيات، تمت صياغتها وفقاً لمدارس فكرية مختلفة. ومشكلة نشوء الدولة يمكن أن تغطي جوانب تحليلية متعددة، بما في ذلك البيئة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا، والإنتاج وإعادة التوزيع، والتجارة، والإدارة، والأيديولوجيا، والصراعات ضد المجتمعات الأخرى أو ما يتم إنشاؤه داخل نفس المجموعة. يمكن للنظريات التأكيد على الإجماع أو العنف، يمكن أن يكون لها سبب واحد أو عدة أسباب، ويمكن تطبيقها عالمياً أو محلياً. ومع ذلك ، وبغض النظر عن هذا التنوع الظاهر، فإن ظهور الدولة غالباً ما يُنظر إليها على أنها عملية تدريجية يتحول فيها القادة غير الحكوميين تدريجياً إلى ملوك أقوياء، في إطار تراكم متزايد للسلطة، كما لو كانت مسألة انتقال منقوشة بشكل أو بآخر في جوهر الصيرورة الاجتماعية.

في الواقع، إذا كان هناك شيء يوحد معظم الافتراضات الحالية حول أصل الدولة، فهو الاعتقاد بأن العملية تشكل نوع من التطور البطيء من الشكل الجنيني إلى الأشكال الكاملة، كما لو أن "بذرة" الدولة قد زرعت بالفعل في مجتمعات سابقة، لذا فإن الأمر مجرد مسألة وقت " تفقس" فيها الدولة.

مجتمع ما قبل الدولة pre-etatique? يمكن أن يكون أيضاً مجتمع مؤيد للدولة، عندما تتحول السلطة من سلطة شخصية أو فئوية إلى سلطة مؤسسة هي الدولة (بروفيسور جورج بيردوBurdeau).

يجب أن يظل أحد الجوانب واضحاً في جميع الحالات: لا حروب الفتح ولا عمليات التمركز السكاني ولا الملوك المقدسة تشكل، في حد ذاتها، السبب الفعال لظهور الدولة، لكن يمكنهم أن يضعوا شروطاً لإمكانية وصول إلى الدولة.

أن "لغز أصل الدولة" الذي تحدث عنه (كلاستر) لا يمكن تبديده بالكامل: العملية سيكون لها دائماً جانب عرضي لا يمكننا بالتأكيد قول أي شيء عنه، ولكن من خلال تحديد الظروف التي تجعل الدولة ممكنة، نكون أكثر استعداداً لحل مفارقة (كلاستر)، وهي مفارقة مجتمع منقسم على الرغم من دعوته الكلية والوحدة. هذه المجتمعات ضد الدولة هي مجتمعات ينظمها منطق القرابة، وهذا المنطق يمنع قيام الدولة. لكن هذا المنطق لا يمتد بشكل متجانس ومنظم إلى مساحات غير محدودة. بكل تأكيد، نشير هنا إلى تلك المساحات التي أدت إلى انقسام المجتمع لكونها تلعب دوراً مهماً في "الحدث العظيم" الذي تحدث عنه (كلاستر) عندما وصفه بكونه لحظة غامضة في لقاء غامض، ينتج عنه شيء معقد هو الدولة.

(III)

الأمر والطاعة: العلاقة بين الحكام والمحكومين

في مجال السياسة، يعتبر مجال السلطة، كمكان لتنظيم الحياة الجماعية والتفكير من قبل المجتمع، أي أن السلطة تظهر في ممارسة التفكير الجماعي، وأن وجود السياسي هو جوهري في المجتمع. الخطأ هو النظر إلى السياسي كضرورة فردية، لأنه بعد ذلك أي محاولة لاكتشاف نشأة الارتباط السياسي بين فردين يؤدي بالضرورة إلى تعريف هذا الإرتباط بكونه طاعة للأوامر. ما يهم الباحث هنا ليس مسألة شرعية علاقة القيادة هذه، بل ادعائها أن تكون الحقيقة الوحيدة للعلاقة السياسية التي تظهر بوضوح في ظاهرة الانقسام، مثل علاقة طاعة الأوامر.

معيار السياسي يتعلق بالأساس غير المتكافئ وغير المعترف به الذي يقوم عليه مجتمع المتساوين وهو: المطالبة بسلطة الدولة لجعل الجميع متساوين من قبل القانون، مما يؤدي إلى توحيد جميع الاختلافات. إنه يمتد إلى المدى الذي تستغرقه علاقة طاعة الأوامر. وهذا يعني حقيقة أننا يمكن فقط التحدث عن السلطة عندما يعطي الشخص الأمرالذي يتوقع أن يُطاع.

وفي هذا الإطار يؤكد (كلاستر) أن الهدف من تفكيره هو إظهار أن المجتمع البدائي(مجتمع ضد الدولة) يطرح مشكلة للفلسفة السياسية تتعلق بطبيعة السلطة. فالمجتمع البدائي يرفض الشر كما يرفض الدولة. توصيف الشخص بالشر يأتي من عدم الثقة بالسلطة "المركزية" للدولة؛ ولا يأتي هذا من تجربته المباشرة، ولكن من "حدس" المجتمعات البدائية، في حين أن الخير العام Un comme Bien يأتي من المجتمعات المتحضرة.

ولذلك يطرح (كلاستر) التساءل التالي: "هل يمكننا أن نشكك بجدية إقتراح إنشاء أو خلق الدولة وسلطتها؟" وهذا هو السؤال الذي يتأمل فيه (كلاستر) مفهوم القوة وهل من الممكن أن نرى في مفهوم القوة شيئاً آخر غير ما وضعتها الحضارة الغربية فيه؟ هل يعقل أن نطرح هذا التساءل على المجتمعات الأخرى، وماذا تعني القوة هناك؟

( كلاستر)، يجعل من الضروري إعادة صياغة المفاهيم التي تستخدمها الفلسفة للتفكير في المجتمع ويحاول تجاوز تنوع الأفكار لدى (ماكس ويبر) وقبله مروراً بـ (نيتشه) و(هوبز)، وأن السؤال إذن هو: هل العنف مسند من القوة؟ بتعبير أدق، هل يشكل العنف، الذي يُنظر إليه على أنه هيمنة، جوهر كل قوة؟

يتمثل عمل (كلاستر) في تفكيك الجوانب الإيجابية للدولة من أجل الكشف عن العنف الذي يميزها، تماماً كما هو الحال، في المقابل، لإبراز معنى الوظيفة السياسية للعنف في المجتمع البدائ المضاد للدولة.

يؤكد (كلاستر) أن التعريف الغربي للسلطة، كالإكراه، علاقة طاعة الأمر، ينطلق من عدم التفكير من حالة اليقين. فإذا كان مصطلح "الإكراه" هو الذي يسمح لنا بالتفكير الرابط بين العنف والدولة، لذا يحق لنا أن نتساءل: هل يمكننا التفكير في السلطة دون إكراه؟ إن الإكراه يحدد نوعاً من القوة يتم التعبير عنه في علاقة الهيمنة بين السيد والعبد: وهذه العلاقة هي " بذرة الدولة "، ولذلك أحد كبار فقهاء القانون الدستوري (ليون دُكي Duguit) يُعّرف الدولة بأنها التمييز السياسي بين الحكام والمحكومين. هذا التمييز يستند على القوة ولايُشترط أن تكون قوة عسكرية. لذا يستنتج (كلاستر) أنه بالإمكان التفكير في القوة دون إكراه.

من كل التفصيل النظري لمفهوم المجتمع ضد الدولة، والذي يهدف إلى إظهار كيف يمكن للسلطة أن تتطور ضد شكل معين من أشكال العنف، الذي يتعلق بالتقسيم الاجتماعي بين المُسيطر والمُسيّطرعليه، كل شيء من خلال الاعتماد على الآخر، على العنف المنشود، المُرافق للطقوس في المجتمعات البدائية.

(كلاستر) يشير إلى مسألة خطيرة جداً هي أنه مقابل العنف في المجتمع البدائي (مجتمع ضد الدولة)، هناك عنف الدولة وتشويه للإنسان ( في الأنظمة التوتاليتارية حسب تحديد آرندت)، الذي أصبح منفصلاً عن الحرية. وهو بذلك يدعونا للتفكير في مسألة المكان الذي تصبح فيه مسألة القوة مكان يُمارس فيه العنف، ولكن على من يُمارَس، ولأي غرض؟.

(كلاستر) يعيد تعريف ارتباط العنف بالسلطة مما يؤدي إلى التفكير في التنظيم الاجتماعي كعلاقة مع العنف. وأن المجتمعات هي التي تحمل في داخلها أسباب التغيير، حيث أن السلطة السياسية تترافق مع وجود المجتمع، ولهذا السبب يجب استخراج جوهرالسلطة السياسية من بُنية المجتمع، ولكن الصراع هو أساس السياسة(الفقيه الفرنسي دوفرجيه)، وهذا الصراع هو لأجل السلطة كتنظيم للقوى الاجتماعية المختلفة وباعتبارها الهيئة النهائية القادرة على فرض قرارتها .

حالة الصراع، لا يمكن التفكير فيها دون وجود قوى اجتماعية متباينة ومنقسمة ومعادية، وهذه تغطي بدقة تعريف سلطة الدولة، التي تُدمج القوى الاجتماعية المعادية داخل نفس الوحدة. هذه الفكرة إنبثقت من فكرة (هوبز) عن حرب الكل ضد الكل التي هي الأساس الوحيد للمجتمع، وخاصة المجتمع البدائي المضاد للدولة وحالة اللادولة في داخل الدولة الرسمية.

لذا، الدولة هي الشكل الوحيد الذي يمكن التفكير فيه للمجتمع. أيديولوجيا تم تأسيس الدولة في الغرب من هذه النقطة، وإن كان بطريقة متغيرة قليلاً. من وجهات النظر المتباينة، يجب أن توجد الدولة كقوة من الخارج تأتي لتوحيد المجتمع (هوبز). إن ضرورة هذا المظهر الخارجي لوجود الدولة تثير تأملات في الفلسفة السياسية.

إذن، هناك نظام دولة يتميز بترابط ملموس من الممارسة والهيكل المؤسسي المتمركز في الحكومة. وهناك، أيضاً، فكرة دولة، مُؤمن بها بشكل مختلف في مجتمعات مختلفة في أوقات مختلفة. وهذا يفترض أيضاً دراسة الدولة - كيان أو وكيل أو وظيفة أو علاقة - فوق نظام الدولة وفكرة الدولة.

تنشأ الدولة كتنظيم ضمن الممارسة السياسية: تبدأ حياتها كبنية ضمنية: ثم يتم تجسيدها - باعتبارها تمثل العامة. تمتد الوظيفة الأيديولوجية للدولة إلى درجة يعتقد فيها المحافظون والراديكاليون على حد سواء أن ممارستهم لا تستهدف بعضهم البعض بل تستهدف الدولة. مهمة عالم الاجتماع والسياسة هي إزالة الغموض حول الدولة وتمييزها عن حالة اللادولة.

(IV)

حالة اللادولة لاتعني عدم وجود الدولة

إن مفهوم اللادولة لا يعني غياب دولة، بل نشوء حالة " غامضة" و" غير طبيعية" داخل الدولة تقودها إتجاهات إجتماعية-سياسية موازية لقيادة السلطات الرسمية للدولة، أو بالأحرى بعيدة عن التوجه الرسمي للدولة. إن هذه الحالة تعكس " الرغبة" في نقل حالة مجتمعات بدون دولة stateless societiesإلى وضع دولة قائمة ولكن تعاني تلك المجتمعات من التشظي والإنقسام الإجتماعي الحاد يصل إلى حالة "اللادولة في إطار الدولة"، وبالتالي إلى حالة تشبه حالة تلك المجتمعات التي تعاني من ضعف الدولة وخطورة " تلاشيها".

هذه الحالة لا تنشأ من الفراغ، بل هناك جملة من العوامل المساعدة لظهورها.

من المعترف به الآن أن "ضعف" أو "نقص" الدول في البلدان الفقيرة المتخلفة يشكل عائقاً أساسياً أمام آفاق تنميتها. إنها دول غير قادرة أو غير راغبة في توفير السلع العامة الأساسية مثل إنفاذ القانون والنظام والتعليم والبنية التحتية. يستخدم علماء مختلفون مصطلحات مختلفة لهذا الغرض. فالبعض يشير إلى الافتقار إلى "المركزية السياسية" ، وهذا يعني أن مستلزمات الدولة المركزية غير موجودة وأن السلطة السياسية تمارسها كيانات أخرى . آخرون ، يستخدمون كلمة "دولة ضعيفة" للإشارة إلى الدول التي تفتقر إلى القدرة. بينما يلجأ البعض الآخر إلى التمييز بين بُعدين: قوة البنية التحتية، وهي "القدرة المؤسسية لدولة مركزية لاختراق أراضيها وتنفيذ القرارات لوجستياً" ، وهيكلية السلطة الاستبدادية، التي تشير إلى "قوة التوزيع نخب الدولة على المجتمع المدني"، التي تشير إلى من مجموعة الإجراءات التي يمكن لنخب الدولة القيام بها دون مفاوضات روتينية مع المجتمع المدني، وهذا يعني الغياب المادي لمؤسسات الدولة.

لا يوجد حتى الآن اتفاق يذكر في أبحاث علم السياسة وعلم الإجتماع حول سبب عدم قيام الدول الضعيفة بتقوية دولها عندما يبدو أن هناك فوائد واضحة من القيام بذلك. ويقابل هذا الوضع، وجود فوائد معينة لمن يمتلكون السلطة السياسية حالياً من الضعف المستمر للدولة. يرى البعض من الباحثين أن هذا الوضع هو نتيجة لاستراتيجية سياسية مستخدمة لشراء قوة الدعم والسيطرة، وتصبح هذه الاستراتيجية بطبيعة الحال عائقاً أساسياً أمام صنع الدولة قوية. على سبيل المثال، تتم التعيينات في البيروقراطية على أساس المعايير السياسية، كمكافآت للدعم، وليس على أساس الكفاءة للوظيفة، وهذا يجعل الدولة ضعيفة، لكنها جذابة سياسياً. يستلزم جعل الدولة أقوى تغييراً في طبيعة السياسة، ولكن، يرى بعض الباحثين، أن هذا يخلق "الخوف من فقدان السلطة السياسية "، مما يعيق إنشاء دولة قوية.

ما الذي يمكن أن يفسر الاختلاف في شدة "الخوف من فقدان السلطة السياسية"؟

حجج مختلفة قُدمت لتفسير المسألة واقُتُرِح أنه في الحالات التي تكون فيها الانتخابات الوطنية مهمة لتوزيع السلطة السياسية، قد لا ترغب نخب الدولة في فرض احتكار لعنف الدولة وجعلها أقوى في المناطق النائية لأن هذا قد يقلل من الدعم الذي يتلقونه من النخب المحلية المسيطرة على المجتمع والسياسة، وأن النخب الوطنية قد تمتنع عن فرض احتكار العنف في أجزاء معينة من الأراضي الوطنية لأن هذا من شأنه أن يُمكّن الجيش أو الفروع المسلحة الأخرى للحكومة كمنافسين محتملين لهم.

(V)

ضعف الدولة كميراث للحكم الإستعماري

أن ضعف الدولة الحديثة في البلدان المتخلفة هو إرث من نوع "الحكم غير المباشر" الذي مورس بشكل خاص في المستعمرات الإنجليزية (نظام الإنتداب البريطاني للعراق 1921-1932)? حيث تستخدم فيه القوى الاستعمارية الحكام التقليديين ("الرؤساء") كمستوى محلي للحكومة، مما يمكّنهم من فرض الضرائب، وتطبيق القانون، والحفاظ على النظام. كان للحكم غير المباشر آثار سلبية خطيرة على طبيعة المؤسسات السياسية في إفريقيا. كانت الحُجة هي أن الحكم غير المباشر، يجعل الرؤساء مسؤولين أمام القوة الاستعمارية بدلاً من السكان المحليين، ويجعلهم أكثر استبداداً. إستمر هذا الاستبداد بعد الاستقلال، مما أثر على الحكم المحلي والوطني. كما لعب دوراً مهماً في انهيار الديمقراطية في أفريقيا ما بعد الاستعمار. هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التجريبية التي تشير بالفعل إلى أن استمرار مؤسسات الحكم غير المباشر له آثار سلبية فقد كانت الدولة التي أنشأها الحكم غير المباشر ضعيفة من عدة طرق محددة.

أولاً، أدى الحكم غير المباشر من قبل الحكام التقليديين إلى صعوبة قيام الدولة باحتكار العنف لأنها أوجدت طبقة من " الضعفاء" المنفصلين عن المجتمع ولأنها خففت من بناء دولة وطنية الهوية بحيث تظل السياسة محلية وضيقة الأفق. ثانياً، كان الحكام التقليديون غير خاضعين للمساءلة نسبياً، وبالتالي كانوا قادرين على جني الإيجارات وتوفير السلع العامة بشكل ناقص. لم يتم تعويض هذه الميزة بأنواع أخرى من المساءلة، من خلال البرلمان الوطني، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الدور الذي لعبه الرؤساء في إدارة هذه الانتخابات. ثالثاً، حقيقة أن الدولة المحلية كانت قائمة على الأنساب والعائلات الحاكمة جعلت منها بنية موروثة في جوهرها وغير بيروقراطية - وهي خاصية محددة للضعف. تفاعلت هذه العوامل مع عوامل أخرى لخلق عواقب اقتصادية سلبية هائلة من ضعف الدولة.

كما تمت دراسة قضية احتكار العنف، أو ربما السيطرة الإقليمية بشكل عام، في هذا السياق. ضمناً، تهتم الكثير من المؤلفات حول الحرب الأهلية بهذا الموضوع. على سبيل المثال، أن دخل الفرد هو المحدد المهيمن لوقوع الحرب الأهلية من حيث قدرة الدولة. أحدث االدراسات في علم السياسة إستخدمت مصطلح "الاستبداد دون الوطني"، بمعنى وجود مناطق لا تحكمها الدولة المركزية وبدلاً من ذلك يسيطر عليها أصحاب السلطة المحليون (أمثلة من الأرجنتين والمكسيك).

بالنظر إلى هذه الأبعاد المختلفة، يمكننا القول إن الدولة الضعيفة هي الدولة التي لا تحتكر العنف، ولا تملك بيروقراطية حديثة، وغير قادرة على رفع الضرائب، ولا سيما الضرائب المباشرة.

من حيث المبدأ ، قد تكون الدول قوية في بعض الأبعاد وضعيفة في أبعاد أخرى. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأبعاد الثلاثة أعلاه إيجابية للغاية، مما يشير إلى أن نوع القِوى التي تُبقي الدولة ضعيفة في جميع الأبعاد الثلاثة. على سبيل المثال، إذا كانت الدولة تفتقر إلى احتكار العنف، فمن المرجح أنها ستواجه صعوبة في تحصيل الضرائب، على الأقل من المناطق لا تحكمها. علاوة على ذلك، فإن البيروقراطية الموروثة كانت سيئة للغاية في تحصيل الضرائب أو توفير السلع العامة.

ومع ذلك، هناك إجماع أقل بكثير حول السبب الذي يجعل كل الدول لا تصبح عقلانية - قانونية، لا سيما عندما يبدو أن هناك مزايا كبيرة لتصبح كذلك. رأى (فيبر) أن تطور مثل هذه الدول في أوروبا الغربية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات التحديث الرأسمالية التي يقودها الإصلاح البروتستانتي ويتطور معها، إلى الحد الذي لا تخضع فيه أجزاء أخرى من العالم لعمليات مماثلة، لا يتوقع المرء ظهور مثل هذه الدول. أكدت الأبحاث الحديثة على عدد كبير من الآليات التي قد تمنع تطور الدول العقلانية القانونية في البلدان المتخلفة . إن الفكرة الأكثر انتشاراً في هذا الإطار، هي أن الدول القوية تظهر نتيجة للحروب بين الدول، ولكن في أجزاء أخرى من العالم حيث كانت هناك حروب أقل بين الدول لم تظهر الدول الشرعية.

طور الباحث السوسيولوجي مجدال Megdal(1988) فكرة أن الدولة قد تكون ضعيفة لأن المجتمع منظم للغاية ويرفض التنازل عن السلطة للدولة. قد يكون هذا لأسباب مختلفة. على سبيل المثال، لا يوجد في لبنان ضريبة دخل لأنه مقسم إلى مجتمعات منظمة بقوة، وجميعهم قلقون من أن أي دولة قد تكون تحت سيطرة مجموعة أخرى. وبالمثل، لم يجر لبنان تعداداً سكانياً منذ عام 1932. وقد يُنظر إلى جمع البيانات عن سكانه على أنه وظيفة أساسية للدولة، ولكن في لبنان يخشى كل مجتمع من أن التغييرات في حصص السكان النسبية ستؤدي إلى زعزعة التوازن بينهم (على سبيل المثال ، من خلال النظام الانتخابي المعقد). وبالتالي، لا أحد يجرؤ على جمع مثل هذه المعلومات. من وجهة نظر الباحث (سكوت)، أن الناس ببساطة لا تريد إخضاع نفسها لإكراه الدولة وتقليص الحكم الذاتي المرتبط بالحصول على دولة قوية، ولكن قد تكون أيضاً النخب المحلية هي السبب وهي تقاوم بقوة سلطة الدولة المركزية لحماية امتيازاتها الخاصة.

يركز البعض على الموروث التأريخي – الإجتماعي لتفسير لماذا لا ينتقل المجتمع إلى حالة قانونية عقلانية ويؤكدون على فكرة أن الأبوية هي في الأصل، طريقة لتنظيم السلطة وممارسة السيطرة على المجتمع. ففي أي مجتمع، هناك حكام و محكومون، لكن ممارسة الحكم وأساليبه يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة، مثل مدى استقلالية الحكام ومدى مشاركة المحكومين في صنع القرار. هذه الأشكال لها عواقب وخيمة على التنمية الاقتصادية. إذا كان المجتمع منظماً بطريقة موروثة ، فإن الحكام يصبحون رعاة ويصبح المحكومون عملاء للرعاة. يتحكم المستفيدون عادةً في الموارد النادرة التي يخصصونها وفقاً لتقديرهم للعملاء مقابل الخدمات، ولا سيما الولاء والدعم. إذا تمكن العميل من الوصول إلى الموارد، مثل وظيفة أو مكان مدرسي لأطفاله أو علاج طبي أساسي، فلن ينتج هذا بعض المعايير المحددة جيداً. بدلاً من ذلك،بل أن ذلك يحدث لأن المستفيد لديه حق الوصول إلى الموارد، كمكافأة على الولاء.

يقترح العمل التحليلي الأكثر في هذا المجال أيضاً آليات مختلفة يمكن أن تفسر سبب استمرار الدول الضعيفة. فعلى سبيل المثال، في بناء قوة الدولة في المجالات المالية والقانونية هناك عوامل هي أكثر جاذبية مثل: عندما لا يخشى شاغل الوظيفة من فقدان السلطة (لأن هذا يقلل من احتمالية استخدام قدرة الدولة ضد نفسها في المستقبل)؛أو عندما يكون المجتمع أكثر تماسكاً، بحيث لا يكون فقدان القوة أمراً سيئاً ؛ أوعندما تكون قيمة السلع العامة عالية (ربما بسبب الحرب الخارجية).

تخلق النخبة السياسية التي تواجه خطر التحول الديمقراطي، دولة إرثية ضعيفة حيث يقوم البيروقراطيون بتكوين تحالف ضد إعادة التوزيع النفوذ والامتيازات، الأمر الذي قد يستلزم إصلاح الدولة وخفض رواتب البيروقراطيين. هنا تصبح الدولة الضعيفة طريقة للسيطرة على السلطة السياسية وتشكيل تحالف معين.

الأبحاث في علم السياسة والسوسيولوجيا والأنثربولوجيا أكدت على عدة طرق يمكن أن تكون بها الدولة ضعيفة: فقد تفتقر الدولة إلى احتكار العنف، وإلى البيروقراطية الحديثة، وإلى النظام المالي الحديث. وفي هذه الأجواء " تنتعش" التوجهات نحو "إقامة" دولة اللادولة.

{ بروفيسور

العراقيون يتمنّون فرص عمل وخفض الدولار والقضاء على الفساد

العراقيون يتمنّون فرص عمل وخفض الدولار والقضاء على الفساد

الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين

الأمن الوطني يفصح عن خفايا سرقة نفط البصرة: أبطالها ضبّاط ومنسّق ومهرّبين

من عمري على عمرك

من عمري على عمرك

راضي: الموارد تتابع تطبيق آلية إستهلاك المياه للحد من التبذير

راضي: الموارد تتابع تطبيق آلية إستهلاك المياه للحد من التبذير

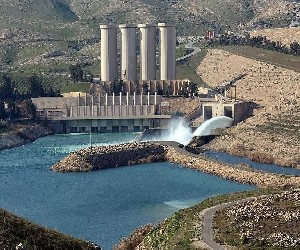

الموارد: إرتفاع منسوب المياه في بحيرة الرّزازة وسدّي حمرين والعظيم

الموارد: إرتفاع منسوب المياه في بحيرة الرّزازة وسدّي حمرين والعظيم

من يقرأ الفنجان العراقي؟

من يقرأ الفنجان العراقي؟

الهند والعضوية الدائمة بمجلس الامن

الهند والعضوية الدائمة بمجلس الامن

صورة وأكثر من دلالة

صورة وأكثر من دلالة