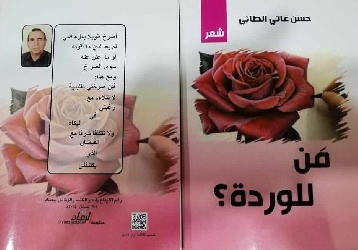

دراسة نقدية في مجموعة من للوردة؟

الصورة الأنوية .. بين نوازع الرفض والثبات الذاتي

جبَّار ماجد البهادليّ

تَأثيثُ قَصيدةِ النَّثر نقديَّاً وشعريَّاً

من الاشتراطات الحقيقية الأساسيَّة المؤكَّدة, وقواعد اللُّزوميات الموضوعية المُتبَعة في آليَّات مشغل النقدية الحديثة أنْ تكونَ محمولات النصِّ الأدبي الفكريَّة والمادية(الرسالة النصيَّة), هي الشاخص الفلسفي النقدي الأمثل, والعلامة الفكريَّة الفنيَّة الفارقة لأيِّ نصٍّ إبداعي, سواءٌ أكان تجنيسه الفنَّي شعريَّاً أم نثرياً.

وهي في الوقت ذاته تُعدُّ السيِّد الحاكم, والمِقوَدُ الرَّسَني المهمازي المتحرِّك الذي يُوجِّهُ مسار بوصلة قلم الناقد الألمعي الواعي- من خلال منظار عدسة عينه النقديَّة الثالثة- نحوَ المنهج النقدي المناسب الذي يتَّخذه الناقد في الكشف عن عمق جواهر ومكنونات النصِّ وخباياه الموضوعيَّة المتعدِّدة, وفكِّ مُعميات بناء شفراته اللُّغويَّة والدلاليَّة تلقياً وتحليلاً وتأويلاً. وبيان تجلِّيات سياقاته الفكرية فنيَّاً, واستظهار مصادره وجماليَّات أنساقه الثقافية القريبة منها والبعيدة والظاهرة والخفيَّة.

كبائر نقدية

ومن الكبائر النقدية الفادحة التي يقع في خطأ شراك حبائلها الكثير من نُّقَّادنا المحدثين أنْ يَحمَلُوا النصَّ الأدبيِّ قسريَّاً لا طوعيَّاً على المنهج النقدي الانطباعي الذي يتوافق رُبَّما مع طبيعة أفكارهم ورؤى تطلعاتهم الذاتية وتصوراتهم الشخصية غير المُمنهجة علمياً, اعتماداً على وقع الذائقة, وليس على وفق أو هدى المنهج النقدي الذي يتوافق مع بنية النصِّ وثيمته الموضوعية المُبَأَّرة.

وذلك الإجراء التطبيقي ناتج عن قصورٍ واضحٍ وعيبٍ فاضحٍ في فهم وإدراك آليات تلقي المناهج النقديَّة, ولا سِيَّما في منظومة المناهج النقديَّة السياقيَّة القديمة, أو المناهج النسقية النصيَّة الحديثة والمعاصرة. وعلى وجه الخصوص تلك التي تقتحم جُدُرَ ودفاعات النصِّ الخارجية, وتشتبك معها اشتباكاً داخليَّاً لا خارجيَّاًّ محيطيَّاً؛ لتجعل منها بنيةً نصيَّةً قائمةً بذاتها في تأثيرها الفنِّي على وعي المتلقِّي القارئ.

التَّلقي المعرفي والتَّحليل والتَّأويل المنهجي

هذا الفهم المنهجي النقدي المتبع في نظريات المعرفة الإنسانيَّة, وجماليات آليات التلقِّي القرائي الحداثوي الذي ينطلق فيه الناقد بمحاورة النصِّ وفهمه واستنطاقه فكرياً وتحريكه بدأً من النصِّ إلى الخارج, أو من خلال سبر أغواره, وكشف حُجبِهِ واستاره ومجاهيله في تلاحمٍ عميقٍ ومباشرٍ من الداخل إلى الخارج هو الذي يُسهمُ إسهاماً كبيراً في وضع الناقد أو الشاعر لعتبته العنوانية الرئيسة الأولى الموازية للنصِّ الأدبي كما أكَّد ذلك التوجُّه الناقد جيرار جينيت في عتباته النصيَّة.

وفي ضوء نظريات القراءة وآليات التلقِّي المعرفي النصِّي, فإنَّ العتبة النقدية التي يختارها الناقد ويضعها عنواناً بارزاً لدراسة النصِّ المنقود فنيَّاً واستجوابه واستنطاقه وتحليله تحليلاً هرمنيوطيقاً وابستمولوجياً معرفياً واعياً, هي في حقيقة الأمر تُشكِّلُ(ثُريا النصِّ)الجماليَّة البارزة,وهالته الفناريَّة الشاخصة المضيئة. وهي في الوقت ذاته نتاج تمظهراته النصيَّة الخارجية, وبؤرة تجليات مدخلاته الموضوعية التي تصدرها إشاراته الضوئية اللَّافتة ومرموزاته السيمائية الكاشفة عن أثر موحيات فضاءاته النصيَّة المتواترة عبر أثير مجسَّات وحدات نصوصه الموضوعية المتعدِّدة في رؤاها.

ومن وحيِّ وإيثار هذه النقطة المعرفية الأخيرة, وتأثير هدي قراءة نافلتها التنظيرية الهادفة, جاءت دراستنا النقدية المُمنهجة استجابةً شرطيَّةً سريعةً لمؤثِّرات الوحدات الموضوعية النصيَّة وصورها الفكرية الداخلية الفرعية التي هي حصيلة النتاج الشعري الإبداعي الفكري برُمَّته لثنايا مجموعة الشاعر العراقي التأصيلي حسن عاتي الطائيِّ الشعرية الموسومة بـ(مَنْ للوردةِ؟), والتي كانت بعنوان (شعريَّة الصورة الأنويَّة بين نوازع الرَّفض والثبات الذاتيّ) بكل تناقضاتها المتعدِّدة .

أسلوبيَّةُ المُدونةِ الشعريَّةِ

والحقيقة أنَّ مدونة(مَنْ للوردة؟) الصادرة عام(2024م) بطبعتها الأولى عن دار الرفاه للطباعة والنشر في بغداد, هي مجموعة تأمُّليةً من القصائد النثرية الحداثوية التي تضمُّ في دفتها(32) نصَّاً شعريَّاً متنوِّعاً. والتي يبحث فيها حسن الطائيّ بتأملاته الفكريَّة والمادية الحسيَّة عن خبايا هجس الذات الشاعريَّة, وخفايا النفس الإنسانيَّة المتنازعة في تداعياتها الفكرية والفلسفية الثرة التحرِّرية.

ويُصدِّرها الشاعر حسن الطائيّ إلى المتلقِّي الواعي بأُسلوب فنِّيّ تصويري جماليّ ماتع رائق حسن القبول يتماهى فيها مع وقعِ أفكاره النفسية, ورغباته الشخصية, وطموحاته الذاتية والجمعية المشتركة, ويستهوي استجابة ذائقته الثقافية والفكرية في إشباع تطلعاته ورؤاه الإنسانية اليومية. وكانت الغلبة في هذه النصوص الشعرية المتنازعة مضموناً ودلالةً للقصائد ذات المحتوى التأمُّلي الذي يبحث في سمت فلسفة الذات الفكرية, والتي بلغت كمَّاً ونوعاً (21) نصَّاً شعريَّاً متماسكاً.

ويقابلها في ذات الفضاء الزمكاني (7) قصائد أو نصوص نثرية تبحث في مضانها الموضوعية تصوير مظاهر الجانب الحسَّي المادي الموازي لهُوِيَّة الآخر. في حين تشترك مع خطِّ الاتجاهين المتناظرين فكراً ورؤية وإحساساً(4) قصائد تمزج صورياً في بنية تركيب وحداتها الموضوعية وخطَّها الوسطي الذي رسم لوحته الشاعر بين ما هو مرئي محسوس, وغير مرئيّ تأمليٍّ مدروس.

المُعجمُ الشِّعريّ

وعلى وفق هذا التآلف الشعري الفلسفي بين شعرية الفكري التأمُّلي العقلي, وصوريَّة المادي النظري البَصري الملموس, وفهم وحدة التمازج الروحي والألفة والمواءمة بين لغة التشعير التجريدي الرؤيوي العميق, وفنيَّة التعبير التجريبي القريب اللَّتينِ تميَّز بهما المعجم الشعري لحسن الطائيّ. واللّـتينِ يُسهمان كثيراً في تخليق النصِّ الشعري وإنتاجه للمتلقِّي كليَّاً.

لا بدَّ -هنا- من فهم وبيان قواعد الفن الشعري المتمثِّلة بمصطلح (الشعريَّة) ونوازعها عند حسن الطائيِّ؛ كونه شاعراً. وبالتالي تقفِّي آثاره النفسيَّة والكشف عن تجلِّيات أسلوبيته الشعرية المُعجمية التي انماز بها فنيَّاً.

وفضلاً عن هذا كلِّه, لا بُدَّ من خلال هذه الشعريَّة المُنسابة تدفُّقاً والمنسكبة عذوبةً من معرفة نوازع الذات الشاعريَّة عند حسن الطائي وتشخيص تمظهرات مهيمناتها الفكرية, وتتبع حركة مسار تقلُّباتها الحدثية المتواترة إلى ذات اليمين وذات الشمال بين ثنائية الرفض والقبول, والرضا والاحتجاج (أكون أو لا أكونُ). الفعل الإجرائي الذي يتطلَّب داخلياً استحضاراً واستدعاءً لآفاق يوتوبيا مدينته الشعرية الفاضلة, وما علق بها خارجياً من آثار ومظاهر فوضى ديستوبيا المناهضة والرفض والاحتجاج العلني لرهان الواقع المعيش الذي يواجه كم عقابيله فكريَّاً واجتماعياً وثقافياً.

البناءُ الفنِّي والمَعنى الشعريّ للمُدونة

تلك هي تجلِّيات بناء الفضاء النصَّي لزمكانية المكان الشعري التي أسس لها الطائيّ ثقافياً في متنِ مجموعته الشعرية الخامسة(مَنْ للوردةِ؟). والَّتي جاءت تعبيراً ذاتياً آنياً لنهج آفاق فلسفته الفكرية, وكانت مخاضاً تأمُّليَّاً لرؤى تجربته الإنسانية الصادقة, ومحاولةً إجرائية مِقدَامةً لتعريف القارئ بتطلعاته المستقبلية الواعدة وإسقاطاته الروحية والصوفية المُشعرنة التي هي مناط واهتمام كلِّ مُبدعٍ صاحب مشروع ثقافيّ شعريّ حقيقيّ يؤسِّس إلى تأصيلٍ في الشعرية العربيَّة الحداثوية.

وقد سعى حسن عاتي الطائيّ فيها كثيراً لإشاعة وتجسيد ثقافة الصورة الشعريَّة الفكريَّة المشتركة بين هُوِيَّتي الذات الأنويَّة الفرديَّة والذات الأخرى الجمعية. إيماناً منه أنَّ الشعر لا يمكن أنْ يكون كوناً شعرياً حقيقياً ناجزاً لأهداف رسالته الموضوعية, وقصدية مبتغاه الإنساني, وتكوينه السوسيو ثقافي وتوجِّهه المعرفي الابستمولوجي ما لم يتحرَّر من ذات أقانيم عالمه الوجودي, ويماهي فضاء مكنونات محيطه الكوني الخارجي الواسع تجريداً وتجريباً لمهيمناته الوجودية الثابتة والمُتحرِّكة. وما ُميِّز هذه المدوَّنة أنَّها جاءت بلغةٍ شعريةٍ ناضجةٍ مكتنزة الصور والمخايل الشعورية المتَّقدة, بعيداً عن كلِّ أشكال المباشرة النثرية الركيكة, وشعرنة التهويمات التقريرية البليدة الفضفاضة الممجوجة التي لا تمتُّ بصلةٍ قُربٍ للشعر, ولا أثر فيهاً لصوت جعجعة غُثاء الهذيانات المسموعة التي لا ترى لها طحناً ولا ارتواءً من ظمأ. وفنيَّة لغتها التعبيريَّة بعيدةً عن قصديات التعقيدات اللَّفظيَّة والمعنويَّة, والغموضيات المبهمة والغنوصيات المُغلقة المستحكمة التي لا علاقة لها مطلقاً بشعريَّة الترميز الفنِّي وروح فلسفة قصيدة النثر.كلُّ نصِّ له واقعه الفكري وعالمه الروحي الدال.

خَصائصُ رسمِ الشِّعريَّةِ النثريَّةِ

وأعني قصيدة النثر, هي التي تعتمد هيكلية بنيتها التركيبية في تصميم خريطة أساسات هندستها المعمارية الشعرية على مجموعة من الاشتراطات والقواعد والأحكام الفنيَّة والجمالية العديدة, منها لغة الاقتصاد والتكثيف الصوري الفنِّي, والتأكيد على حسن اختيار وحدتها الموضوعية المناسبة لواقعة الحدث الشعرية, وضرورة الإمساك جيِّداً بتلابيب نسيج خيوطها الفرعية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالوحدة العضوية الكبرى التي تمثِّل وحدتها روح القصيدة الداخلية ومُحرِّك جسدها الخارجي.

ولعلَّ ما يُميِّز قصيدة النثر بشكلٍ عام, وعند حسن الطائيّ بوجهٍ خاصٍّ مزيَّة جماليات انزياحاتها اللُّغوية والدلالية الأسلوبية, وما تتطلَّبه من عدولٍ أو ميلٍ أو خروجٍ قصدي عن جادة نسقية الكلام المألوف,والانتقال به من حالٍ إلى حالٍ جديد آخر أكثر بلاغةً ونظماً بشكل عفوي الخاطر يُسهم في تعضيد النصِّ ورسم مهابة صياغته اللغويًّة. فضلاً عن الحاجة الماسَّة للإيقاعات الشعرية الداخلية.

ولا بُدَّ من تعزيز قصيدة النثر بجملةٍ من التناصَّات الشعرية(التحوليَّة والتركيبية والإيقاعية) المتعالقة مع بعضها فنيَّاً وجمالياً, وتبنِّي خاصية استدعاء المجازات اللُّغوية, والاستعارات البلاغية الفنيَّة, والاهتمام بأسلوبية جماليات الإيقاع الشعري الداخلي المؤثِّر بوقع فيوضاتٍ جديدهٍ وَجِدَّتِهِ في المتلقِّي, واللَّافت لانتباه القارئ من خلال مفارقاته الشعرية الصادمة, والعمل على تفعيل حركة هِزاته الشعورية المباغتة لذائقة الأدبية. وينبغي في هذا المقام الإبداعي الفنِّي التأكيد على تقنية التَّكرار الصوتي بمختلف أشكاله (الحرفية والاسمية والفعلية), وأهميته في بيان واستجلاء المعاني.

العتباتُ النصيَّةُ

كل هذه الأدوات والممكنات والاشتراطات اللُّغوية والفنيَّة والأسلوبيَّة التي تزيِّن قصيدة النثر الميتا شعرية الحداثوية وترتقي بها جنساً شعريَّاً أدبياً لما بعد الحداثة, هي في الحقيقة ما نجدها ماثلةً قائمةً تطفو بآفاقها الإبداعية على مستويات سطح الخطاب النصِّي في الفضاء لشعري لحسن الطَّائيّ في مدونته النثريَّة هذه,(مَنْ للوردة؟), والتي هي في طبيعة الأمر إحدى قصائد هذا الديوان أو المجموعة الشعريَّة أو عتبة من عتباته الفرعية الداخلية الفنيَّة.

ومن باب إطلاق تسمية اسم الجزء على الكلِّ أهميةً وتفرُّداً وإشهاراً له, جعلها الطائيّ لوحةً لعتبته العنوانية الرئيسة, ولافتةً ضوئيةً خارجية نافذة لهذه المجموعة الشعرية المتلألئة بالعتبات. أمَّا العتبات الفرعية الداخلية لهذه المدونة الشعرية, فقد كانت روافد ومثاباتٍ بيانيةً سحريَّةً تغذِّي إشاراتُها موحيات العتبة العنوانية الخارجية بالصور والأفكار والمسمَّيات المادية الظاهرة والخفية.

وعلى الرغم من أنَّ قصائد هذه المجموعة, هي نصوص شعرية روحية تأملية فكرية ذهنية جمالية الموضوع تكشف عن المكتنهات النفسية للذات الشاعرية الأنوية بكل تداعياتها وتجلياتها الفردية والجمعية؛ فأنَّه يتناهى إلى ظنِّي كثيراً أنَّ المعنى الدلالي القريب لمفردة العتبة(الوردة), هي الصورة الحسيَّة الإمجية الظاهرة للزهرة ذات اللون الأحمر من فصيلة الورود الطبيعية التي ترمز إلى دماء المحبين في التعبير النسقي عن جماليات العشق أو الحبِّ نحو المعشوق الآخر.

هذا التجلِّي التأويلي لدلالة الوردة من الجانب الصوري الثقافي النسقي, أمَّا من الجانب الخفي لموحياتها, فعلى الرغم من تباين المعنى الدلالي القريب والبعيد واختلاف درجات الاحمرار لهذه الأيقونة الثقافية المعرفية(الوردة)؛ فإنَّ الشاعر أراد بموحيات مرموزاتها القصدية البعيدة الإشارة الجمعية إلى صورة (المرأة الأُنثى) الفنيَّة والجمالية المقدَّسة. المرأة الرمز والحقل الدلالي المجاور للخصوبة والنماء والحبِّ الجنسي الآيروسي والجمالي الروحي الفني , وهي روح الإعمار والبقاء.

وقد يتراءى إليكَ أنَّ الشاعر في تركيب جملته الاسمية الاستفهامية التساؤلية(مَنْ للوردةِ؟) التي تتصدر لوحة الغلاف الزهرية الخارجي التي قتلت روح العنوان الفنَّي لها بهذا التشكيل اللَّوني الفاضح في التصميم لجماليات العنوان, هي بؤرة الشفرة اللُّغوية الكبرى للعمل الشعري التكاملي. والتي تحتاج إلى مفاتيح تتماتٍ جوابيةٍ مفيدةٍ عن مقاصد تساؤله الفكري البعيد الناهض؛ لكونها عتبةً عنوانيةً فنيّةً مائزةً دالةً على سمت محتواها الدلالي الفنِّي المفتوح. لذلك قد صيَّرتها مخيلة الشاعر حسن الطائي إلى وردة(أنثى),وكأني به يقول: مَنْ لهذه الوردة زهرة ذاتي الأنثى الخِصبة؟

فكلُّ نصٍّ شعري أو موضوع قصيدة عند الطائي حسن تمثِّل موحياته النفسية والفكرية والنسقية الثقافية المُتعدِّدة وردةً ذاتيةً أنثى لها خصوصيتها الموضوعية التي تعكس صورةً ثقافيةً حياتيةً وارفة الظلال من تلافيف الواقع الزمكاني المألوف وغير المألوف بكل تناقضاته وحمولاته الفكرية دون تكرارٍ نمطيٍّ مُعادٍ أو نسخٍ للصور التي تلتقطها مرآة الشاعر وتصيِّرها واقعاً صورياً مُستلباً.

رَسمُ لوحاتِ المُدَوَّنَةِ الشِّعريَّةِ صُوريَّاً

الشاعر الرمز حسن الطائي في فضاء وجوده الكوني (الزمكان المكاني) كإنسان لا تحدُّه طبيعة الحواجز وتشغله العقبات والمعرقلات المصطنعة في الإقامة والاستقرار, ولا تبقيه حائراً تحت قيد البقاء والانتظار. فهو حرٌّ مثل طيرٍ طليق يُنشد الحريَّة والسلام والسعة والفرار من عقابيل قيود واقع الحال بهذا الإقرار الأنوي الذاتي الصريح الذي يكشف عن نوايا نفسه الراغبة أو الراهبة:

أنَا لَا أَرغَبُ فِي الاِستِقرَارِ

أو الاِنتِظَارِ

أنَا مِثلُ طَيرٍ

لَا يَعرِفُ مَدَى جُنُونِهِ

لا أعرفُ كَيفَ أُقدِّمُ نَفْسِي (مَنْ للوردةِ؟ ص 66)

إنَّ مهيمنات الدفقة الشعوريَّة تكشف بصدقٍ من خلال تَكرار الذات الشاعرية المتنازعة مرتين والمتمثِّلة بضمير التكلُّم(أنا) الصريح بأنَّ الشاعر ثابت النزعة وموقفه الشعوري الراسخ الحريَّة وكسر القيود الماحَوليَّة. وتعزيَزاً لذلك الثبات والرفض بالقوِّة والمقاومة تأكيده مرتين بالأداة النافية (لا), لا بقوِّة الرَّفض والمقاومة والاستسلام في مماهاته مع الطير وإنكاره لمعرفته بجنونه ونفسه.

وقد دفعه شعوره الأنوي في خاتمة القصيدة مثلما كان في بدء مُستهلها إلى تأكيد ذاته الشاعرية مرَّةً بقوله:(فأنا) على الثبات واليقين لها, وعلى الرفض والنفي والإقرار بـ(لستُ, ولن) النافيتين:

فأنَا لَستُ كِيسَاً أوْ جِرَابَاً

وَلَنْ أبرِزَ اِحتِقَانَ رَغبَتِي

عَلَاقَتِي بِالأَرضِ ثَابِتَةٌ وَكَذَلَكَ بِالسَّمَاء (منْ للوردةِ؟ ص 67, 68)

وكأنِّي بِحَسنِ الطائيّ يُريد أنْ يبعث ذهنياً وفكرياً برسالة شعورية إشارية ضمنية إلى القارئ أو المتلقِّي يُخبِره فيها بأنَّ ختام القصيدة قد جاء تأكيداً ونفياَ ذاتياً موافقاً لتأكيد ونفي حُسنِ بدءِ المطلع.

الشاعر حسن عاتي الطائيّ إنسانٌ قبل أنْ يكون شاعراً مخياليَّاً مُبدعاً تُحركه دافعية النوازع النفسية الكثيرة وتستثيره قوَّة الرَّغبات الذاتية الجامحة والحاجات المُلحَّة, فتراهُ تارةً يتألم وتارةً أخرى يبكي ويصرخ ويستغيث مهموماً موجعاً بالألم.فلنقرأ بوعيٍ وأناةٍ كيفَ يُعلن الشَّاعر صرخته المدوِّية في الكشف عن مشاعره المتحركة. وكيف يجسِّد موقفه الثابت من تلك الصورة الصوتية التي راودته فكريَّاً. هل يعلنها مباشرةً صريحةً بذات الأنا الشاعرية أم يُعبِّر عنها ضمنيَّاً وتقديريَّاً :

أَصرَخُ طَوِيلَاً بِملءِ فَمِي

لَمْ يَعُدْ لَدَيَّ مَا أَقُولُهُ

أَو مَا أَعلِنُ عَنهُ سِوَى الصُّرَاخِ

وَمَعَ هَذَا : فَإنَّ صَرخَتِي تَقلِيدِيَّةٌ

لَا تَتَلَاءَمُ مَعَ رَغبَتِي فِي البُكَاءِ

ولا تَتَكَافَأ مَعَ الفَيَضانِ الَّذي يَكتَنِفَنِي (مَنْ للوردةِ ؟ ص 27, 28)

هذه المرَّة أنَّ التعبير عن أناه الشاعريَّة جاء مُستتراً مخفيَّاً في إعلان صرخته الذاتية التغريبية الطويلة التي ملأت أركان شَدَقَي فمه؛ على الرغم من أنَّها صرخة تقليدية عادية لا تلبي كلَّ رغباته الذاتية الحتمية في البكاء والنواح على ما هو فيه من أمر جللٍ, ومع كلِّ ذلك فإنَّ التعبير عن هذه الصورة الصارخة قد تحقَّق التعبير عنه بضمير الفاعلية المستتر(أنا)الذي أُسند إلى أفعال الحاليَّة المضارعة الثلاثة:(أصرخُ, أقولُ, أعلنُ) التي أسهمت إسهاماً مباشراً في بناء وتركيب الدفقة الشعورية المُتحرُّرة. فضلاً عن تعضيدها وتأكيدها بياء المتكلِّم الدالة على الذات الشاعرية القارَّة في الاسمين(صرختي, رغبتي)التي بهما تمكَّن الشَّاعر من رسم صورة البكاء بهذا الهجس الجميل.

ومن بين أهمِّ النماذج التعبيرية الهائلة فنيَّاً بتوظيف صورها الشعرية المتوالية تدفقاً وتواتراً بجماليات انزياحاتها اللُّغوية والدلالية التي يمزج الطَّائي فيها في التعبيرعن فكرة لوحتها رسماً تجريدياً وتجريبيَّاً بين مساري ما هو فكري ذهني معنوي مُتَّقد الدلالات, وما هو صوري مادي حسي مرئي الدلالة لا يقبل الشكَّ في التعبير عن انبعاث ذاته الأنوية القلقة.

وقد تحقَّق كلُّ ذلك التحرر الذاتي للشاعر من خلال قصيدته الدالة على بنية محتواها الفكري المجازي البعيد(اشتعالٌ), والتي يؤكّد فيها تركيبياً وأسلوبياً وإيقاعياً رفضه الذاتي الذي لا يتقاطع في نفي حقائق طبيعة الموجودات الكونية الثابتة ومضمرات الدوافع النفسيَّة الشعورية الداخلية االمتحركة؛ وذلك من خلال اعتماده التركيبي على أسِ منظومة الأدوات الحرفية والأفعال النافية:

لأنّني لَا أقَايضُ النَّجومُ بِالكَلامِ

وَلَمْ أَقتَنِ مَا يَكفِينِي مِنْ السَّعادةِ

لِكِي يَتلبَّسنِي الخَوفُ

وَلَيسَ لَديَّ مِنَ المَبَاهِجِ

مَا يَسمَحُ لِلرِيحِ بِمُدَاهَمَتِي

وَاِعتِقَالِ مَا أَخفِيهُ مِنْ أَسئِلَةٍ

وَلستُ بِحاجَةٍ إِلى المَزِيدِ مِنَ الكَلمَاتِ

الَّتي تُظَلِّلُ مَشَاعِرَي (مَنْ لَلوردةِ؟ ص 94, 95)

وحين تُجيلُ النظرَ مُتأمِّلاً الحركة الشعورية الذهنية لتداعيات الشاعر الفكرية الداخلية حيال واقعة الحدث الشعرية, ستجد أنَّ الشاعر قد عزَّز موقفه الحجاجي الرافض فكريَّاً لحقائق صورة (النجوم , والسعادة, والخوف, والمباهج, والريح, والكلمات, والأسئلة). وقد اختار لكلِّ حدثٍ فعل ما يُناسبه من الأدوات والأفعال الحدثية المستقبلية التي تبرز مُضمرات (أناه) الشاعرية للقارئ.

فالفعلان المستقبليان (أقايضُ, وأقتنِ) المسبوقان بأداتي دلالة النفي الحرفين (لَا, ولمْ),يدلُّان على استتار ضمير الفاعلية الشعرية(أنا) في بيان موقفه الإيجابي من الدوال:(النجوم, والسعادة, والخوف).في حين الفعل الناقص(ليس), والدال قصدياً على النفي يبرز موقفه السلبي المناهض مما تكتنزه نفسه من مباهج شعورية تجاه مداهمة الريح,وخفاء الأمثلة دون الحاجة إلى الكلمات الزائدة.

وفي المقطع الأخير من القصيدة ذاتها ينتقل حسن عاتي الطائيّ إلى تأكيد صورة الاشتعال الذهنية الذاتية بعد أنْ كان رفضاً ومواجهةً بصورة فنيَّةٍ استعاريةٍ صوتيةٍ جامحة التعبير(أشتعلُ بصهيلي). تلحقها صورة بيانية تشبيهية أخرى توضُّح جماليَّاً واقعة صورة الاشتعال الصهيلي الأوَّلي(مثلما تشتعل الآبار بنفطها). فالشاعر لم يكتفِ بأنْ يكون الاشتعال لديه صورةً خفيةً صوتيةً مسموعةً الصدى, بل أراد أنْ تكون الحرارة الداخلية لفعل الاشتعال الذاتي(غير المرئي) الملتهب صورةً حركيةً وصوتيةً مُتحدة في توافقها الحسِّي وغير الحسِّي في وحدته وانفراط عقده الجمعي :

فَهَا أَنَا: أَشتعلُ بِصَهِيلِي

مِثلَمَا تَشتَعِلُ الآبَارَ بِنفطِهَا

غَيرُ مُؤهَّلٍ لِلاستِمَاعِ

بِوحدَتِي أوْ لِانفِرَاطِي (مَنْ لِلوردة؟, ص 95)

وفي نازعة صورية أخرى من صور المواجهة الحقيقية التي يخوضها الشاعر سلمياً مع ذاته الشاعرية الثائرة في مدونته الشعرية(مَنْ للوردة؟),نصه الشعري التأمُّلي الموازي (حربٌ أخرى), والتي تتوالى فيه (لَمَّاتُ) النفي الحرفية ولاءاته الرفضية لتلك الواقعة النفسية التي يشنُّ بها الشاعر حرباً اقتحاميةً على نفسه لا ناقة له فيها ولا جملٌ, ولا هوادة له سوى أنْ يرى حقيقة نفسه ويختبر ذاته في الثبات على الملمات الطارئة التي يفرضها الزمن على الإنسان مثل عاصفةٍ تهبُّ تاركةً آثارها النفسية خلف أدراجها العاتية.على الرغم من أنَّه لم يشترك في حرب مواجهةٍ ذاتيةٍ من قبل:

لَمْ أَشترَكْ فِي حَربِ مُواجَهَةٍ مِنْ قَبلُ

لَا حَاجةَ لِي بِهَا

كُلُّ شَيءٍ كَانْ يَجرِي

خَلفَ ضِفَةِ حَيَاتِي

لَمْ أَكُنْ مُستَعدِاً لِأكونَ لُقمَةً سَائِغَةً

لِنَوايَا حَاقِدَةٍ (مَنْ للوردة؟ ص 85)

إنَّ أدوات الرفض لهذه الحرب النفسية الذاتية التي ليس فيها منتصر أو مهزوم إلَّا الذات الأنوية الشاعرية التي وظَّف أدواتها الحركية الفعلية الشاعر بدءاً من مطلع القصيدة بمقاطعها الاصطفافية المتواشجة الأخرى, حيث يقول:)لم أشتركْ..), (لا حاجةَ لي بها), (لم أكن مُستعداً). فكلُّ هذه الأدوات الدالة على قصدية الأنا الرافضة لهذه الحرب الظاهرة أو المستترة بفعل حدث الفاعلية كان موقف الشاعر فيها ثابتاً ملزماً بالاتفاق مع هدوئه وكياسته وتوازنه قبل المواجهة المصيرية:

كُنتُ مُلزَمَاً بِالاِتّفَاقِ

مَعَ هُدُوئِي قَبلَ مُواجَهَتِي

لِأَيَّةِ عَاصِفَةٍ مُحتَمَلَةٍ

قَدْ تُعلَّقُ فِي الأُفُقِ (من للوردةِ؟ ص 86)

ومن موقف الثبات والرفض والمواجهة والمصالحة مع النفس ينتقل الشاعر إلى بيان حالة الضعف والوهن التي تعتري بواطن ذاته, فتكون سلاحاً للسلم في هذا العالم الواسع ووسيلة لشنِّ الحرب على الذات الأنوية النفسية المتعاركة في صورة أخرى من صور الفكر المتناقضة إيجاباً وسلباً:

وَلَأنَّ الضَعفَ يُمكنُ أَنْ يَكُونَ سِلَاحَاً

وَلِي مُساهًمَتِي فِي الحِفَاظِ عَلَى هَذَا العَالَمِ

فَلَنْ أَشنَّ الحَربَ إلَّا عَلَى نَفسِي...(من للوردة؟ , ص 87)

ويبدو لي أنَّ آخر لاءات الرفض والمواجهة التعبيرية الذاتية لهذه الحرب النفسية الضروس, هي الأداة النافية الناصبة(لَنْ) التي تنفي حدوث فعلها في المستقبل نفياً مؤكَّداً دوهن الحاجة لقرينة سين التسويف المستقبلية. فضلاً عن اشتراكها بالدخول على فعلها الحالي المعبِّر عن هذه الذات(أشنُّ) الدال على فعل الأنا المضمرة التي قصرها الشاعر على ذاته النفسيَّة الشاعرية تأكيداً وتعضيداً.

كل هذه المحاولات النصوصية المحتدمة الصراع التي يتماهى فيها الشاعر تماهياً ذاتياً داخلياً, ويتحاكى واقعياً مع فضاءات محيطه الخارجي بلغةٍ صورية تجدُّدية واعية تُدلِّل بصدق على أنَّ حسن عاتي الطائيّ ليس شاعراً نصوصياً نمطياً سياقياً معجمياً مألوفاً لا يكسر التنميط, بل هو بكلِّ تأكيد وثباتٍ صاحب مشروعٍ شعريّ ثقافيّ مُتجدِّد في أفكاره وحُريَّة ثيم رؤاه الفنيَّة والموضوعيَّة.

وراسخ الخطى في رسم محتوى آيدلوجيته الفكرية, وعميق الأثر في التأسيس والتأثيث لشعريته الفردية أو الجمعية, ومكين في تصويره لمثابات الواقع الثقافي المتهالك ببدائل ثقافيةٍ وفكريَّةٍ ناجعة الأثر والتأثُّر,تبحث في أعماق النفس الإنسانية الأمَّارة بالنوازع والرغائب التي تحمل المتلقِّي إليها.

ومن شواهد النصوص الشعرية الطويلة لحسن الطائي ذات الطابع الفكري التأملي المحض الزاخر بالمعاني والانزياحات اللُّغوية والدلالية المتوالدة الصور التجريدية العميقة التأثير مدونته النصية الموسومة بعتبتها العنوانية(سأعبرُ جسرَ التَّنهداتِ), ذات المقاطع الشعوريَّة المتدفقة الستة.

هذه المصفوفة الملحمية الذاتية المتحررة التي وظَّف فيها الشاعر الطائي في كلِّ مقطع من مقاطعها الشعرية المتوالية فكرةً إنسانيةً ما لافتةً أثارت حفيظة اهتمامه وعيه الذاتي الفردي في وقعها وثيمة وحدتها الموضوعية التجدَّديَّة الملتقطة في مخيالها الفكري ذهنياً. وبالتالي تعكس أثر صداها المحكي إلى المتلقِّي الجمعي الآخر في الاندماج مع ما توحي به من إشارات ثقافية وفنية وجمالية لها في نفسه(القارئ) محلَّ قبولٍ بالغِ الأثر في الإفادة والإمتاع وحسن المؤانسة والابتداع.

وقد اعتمد الشاعر في مفتتح مطالعها الستة المتتابعة على تقنية التَّكرار المستقبلي القريب لحرف السين الصوتي الدال في تنغيمه الموسيقي الصوتي على الهمس النفسي والوسوسة, مصحوباً في تركيبه بفعل مضارع حدثي حالي مُتجدِّدٍ للتعبير عن واقعة حالٍ قريب الوقوع يستحضرها في حدوثه للتنفيس عن أثر مشاعره الذاتية المحتقنة الفكر بجماليات تلحينه السيني الصوتي الجميل.

فالمقطع الأول ابتدأه الشاعر الطائيّ بالفعل المستقبلي الدال على حركة المشاركة الحدثية الحالية (سأستدعي) للتعبير عما يختلجه من الأسئلةٍ المثيرة الدهشة, والتي تشير موحياتها إلى أناه الداخلية الخفيَّة المُستترة بغيةَ الشكوك والهواجس التي تفرض نفسها على أديم أرض واقعة الحال الفكري:

سَأَستَدعِي أَسئِلةً تُثِيرُ الدَّهشَةَ

تُبَاغِتُ الشُّكوكَ وَالهَوَاجِسَ

لَا تَتَطَلبُ إِجابَاتٍ مُحدَّدَةً (مَنْ لِلوردة؟ ص6 )

فالدوال الفعلية الثلاث(تثيرُ, تُباغتُ, تَتطلبُ)أفعال حالية تدلُّ معاني مدلولاتها الزمنية والحركية الفاعلية على المشاركة الفعلية للدهشة والشكوك والهواجس والإجابات التي أثارها فعل الاستدعاء.

أما المقطع الثاني فكان مطلعه الافتتاحي الفعل المستقبلي القريب(سأعبرُ) للبوح عن أثر فاعلية تنهدات الشاعر النفسية المتداعية بحمولات جراحاته المؤنسنة التي وهبها صورة حركيةً مُنزاحةً:

سَأَعبُرُ جِسرَ التَّنَهُّدَاتِ

مُقتَفِيَاً آثَارَ جِرَاحِي

يُرَافِقُنِي الكَثيرُ مِمنْ تَوَرَطُوا بِالبُكَاءِ(من للوردة؟ ص 7)

فعبور جسر التنهدات, واقتفاء آثار الجراح, صورتان انزياحيتان متخيّلتان تُمهِّدان بصرياً وذهنياً وفكرياً لجماليات مشهد العبور الفنِّي للذات الشاعرية الراغبة بفعل حركة العبور المستقبلي الذي عوَّل عليه الشَّاعر كثيراً في حشد المشاركة الجمعية له ممن تورَّطواً بالبكاء نتيجة العبور.

وجاء هوس وسواسه همسه السيني في المقطع الشعري الثالث للقصيدة مبتدئاً بالفعل المستقبلي الآني القريب الوقوع(سَأحتفظُ)؛لكشف مقدرته الذاتية على البكاء وحزنه في الوقوف على أطلال جراحات ألمه وأوجاعه للتخلُّص من رماد حقائب ماضيه وغباره المنطفئ بهذا التشكيل الصوري الانزياحي الأسلوبي الذي فاضت به انثيالاته العاطفية الجمة لرسم صورةهذا المقطع الشعري فنياً:

سَأَحتَفِظُ بِقُدرَتِي عَلَى البُكاءِ

عَلَى أطلِالِ أَوجَاعِي

وَالتَّخلُّصِ مِنْ حَقائِبِ الرَّمادِ الَّتِي تَستَفِزُّ خُطَايَ(من للوردة؟ ص 9, 10)

ثمَّ أتمَّ الشاعر المقطع السابق نفسه بالتردُّد السيني للحرف المستقبلي مقترناً بفعل المضارعة (سأجلسُ)الدال مدلوله على الحالية القريبة للتعبير عن قدرته على الصمت والامتناع عن الكلام الذي منحه في انزياحه اللُّغوي مساحةً جمالية حين صيَّره إلى حافةٍ, وتوقفه عن استمرارية نزيفه:

سَأجلِسُ طَ

الدكتور عدنان رؤوف الاكاديمي والقاص والروائي والاستاذ السابق في كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الموصل

الدكتور عدنان رؤوف الاكاديمي والقاص والروائي والاستاذ السابق في كلية الادارة والاقتصاد - جامعة الموصل

اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية "أعشقني" للدّكتورة سناء الشّعلان

اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية "أعشقني" للدّكتورة سناء الشّعلان

حين يكون الراتب ثمنًا للصمت المرأة العاملة في العراق

حين يكون الراتب ثمنًا للصمت المرأة العاملة في العراق

النمسا تمنح عراقياً لقب كبير علماء طب الأطفال

النمسا تمنح عراقياً لقب كبير علماء طب الأطفال

العمل: قروض بلا فوائد للعاطلين عبر منصّة مهن

العمل: قروض بلا فوائد للعاطلين عبر منصّة مهن

الصحة تحقّق بوفاة شابة في مستشفى أهلي

الصحة تحقّق بوفاة شابة في مستشفى أهلي

موظفو كربلاء يطالبون الحكومة بمنحهم قطع أراض

موظفو كربلاء يطالبون الحكومة بمنحهم قطع أراض

أول حفل تأبيني لملكة العراق بعد 75 عاماً من وفاتها

أول حفل تأبيني لملكة العراق بعد 75 عاماً من وفاتها