غزّة في قصيدة حميد سعيد.. إرادة البقاء تتجلّى بحضرة الفناء

ضياء خضيّر

الموت في غزّة

للموتِ أجنحةٌ..

يطيرُ بها إلى من لا يشاء.. ومن يشاءُ من الضحايا..

في الطريق إلى التي كانت تُشاكِسهُ..

فتُنجِبُ كلَّ عام ٍ..

حَطَّ حيثُ رأى صغاراً يكبرونْ

وفي بيوت مدينةٍ كانتْ

تكاثرتْ القبورْ..

وتطلَّعًَ الموتى إليها..

ليسَ من بابٍ سيُغلقُ دونَ من جاؤا إليها..

رَحِمٌ ثريٌ منذُ أن كانتْ

تَجمَّعَ حولها وطنٌ جميلُ

للموت سطوتهُ، ولكنَّ الحياةْ

أقوى إذا اشتبكا

لماذا.. لَمْ تَعُدْ تتواصلُ الأشجارُ..

مُذْ غطىّ الرمادُ.. الأرضَ

وانتشرَ الدمُ..

الجوعُ.. افترى أنشودةّ سوداءَ..

واختارَ الصبايا الحالماتْ..

عرائساً

والأمهاتْ..

يُطعمنَ من وشلٍ.. جموعَ الجائعين ْ

□ □ □

اختفت البيوت.. وغادرَ الخبزُ المدينةَ..

ضيَّعَ الطُرقَ التي كانت، إلى الناس .. العجينْ

الجمرُ في الأرحامِ.. يخرجُ مُستَفَزاً..

مَنْ سيأخذهُ إلى مشفى؟!

وقد هدمَ المغيرون المشافي..

ما كان من شجَرٍ يُطلُّ من الحقولِ..

ذَوى..

ولمَّ ثيابهُ.. ومضى

وأبقى في التراب وللترابِ..

رسالةً للقادمين ْ

□ □ □

ستعودُ غزَّ ةُ مرةً أخرى إليها..

تقرأ الآتي..

ستعرفُ.. أن من قُتلوا..

مضوا..

لكنَّ غزَّة سوف لا تمضي..

كما كانت.. تظلُّ هناكَ..

في هذا الخراب ومهرجان الجوع والخوفِ..

استعادت ما تسلل من طقوس الموت..

في أوراقها الأولى..

وبادلت الحكايات القديمةَ.. بالذي يأتي

كأن الموت صيّادٌ جبانٌ يقنصُ الأفراخ..

في أعشاشها..

ويَفرُّ حينَ يرى الصقورْ

وطنٌ وقورْ

مذ كان تخرجُ من فيوض يديه..

أو دمه المهور ْ

أهيَ النذور؟

ما كان َ من عصفٍ يعيدُ إلى مواسمها..

أقاويل العصورْ

□ □ □

هذا الفُجورْ

من أين جاء إليكِ..

مَنْ فتحَ الطريقَ له ...؟

أما أيقنتِ. . إن الموتَ يكمنُ في دعاوى العاجزين

وإن من كذبوا عليكِ..

سيكذبون عليكِ ثانيةً وثالثةً..

سأرجِئُ ما أريد القولَ..

لستُ معاتباً.. وأخافُ من زلل اللسانِ..

يا أنت ِيا امرأةً حَصان ْ

كيف استباح َ حِماكِ.. أوغادٌ..

يبيعون الكلام ْ

□ □ □

للموت أجنحةٌ..

وأنت قريبة منها.. ومنهُ

قد تُطيلين الإقامة.. بين مقبرةٍ وأخرى..

تُدخلينَ شواهدَ الموتى..

إلى ما يحفظ التاريخ منها.

تحليل القصيدة

في قصيدته الجديدة “الموت في غزّة”يقدّم حميد سعيد نصًّا شعريًا يندرج ضمن أدب المقاومة، لكنه يتجاوز الخطاب المباشر أو الشعاراتي إلى منطقةٍ أكثر حميميةً ووجدانًا. فالنص لا يكتفي بتوثيق المجزرة، بل يعيد تمثّلها وتمثيلها بلغةٍ تتأرجح بين الرثاء النبيل والاحتجاج الصامت، بين سردية الموت وسردية الحياة والصمود. هي قصيدة تحفر مثل غيرها في الجرح الفلسطيني، لكنها تنسج في ذات الوقت خيوط بقاءٍ عنيد يتجدد كلّما اشتدّ الحصار، وما يرافقه من قتل جماعي وتجويع.

وهي في مجموعها تلخيص لما احتبس في الصدور منذ دهور، وجاءت هذه المأساة المعروضة أم عيوننا صورة وصوتا لتفجّر الضمير العربي المثقل بوجعه الخاص بتاريخ القضية، ولتحرّك الإحساس بضرورة القول الشعري، القادر على إعلان الفضيحة والبراءة من زمن عربي جبان، صورة وصوتا، أيضا.

هناك دائمًا نوع من التحدي أمام الشاعر في مثل هذه الحالات: هل الكلمات قادرة على مجاراة حجم المأساة؟ الشاعر الحقيقي لا تنقصه القوة والشجاعة، لأن ما يحتاجه هو قدر من الأمانة والصدق مع النفس والقابلية على الكتابة المعبّرة عما يجري. أعني ذلك القول، الذي لا يكتفي بوصف ما يحدث، بل بتحويله إلى خطاب مواز يحرّك المشاعر الداخلية للقرّاء ويجعلها قادرة على الاهتزاز والتفاعل مع الحدث بطريقة أخرى مختلفة تتناسب مع زمان هذا الحدث ومكانه من ناحية، واحتواء بعدهن التاريخيّ والرمزي المتجسد في ملموسية الإشارة والصورة وحيويتها المتجددة، من ناحية ثانية.

القصيدة ذات اتجاه تأملي مقاوم، يستبطنُ المأساة، لا بوصفها لحظةً عابرة، بل باعتبارها قدرًا مركبًا من الفقد والصبر والمعنى المتكرر.

ليست غزة في النص مجرد جغرافيا، بل كائن حيّ يتنفس، ويتألم، وينهض. وفي ذلك انتقال واضح من الرثاء إلى التوثيق، ومن الإدانة إلى استبصار أعمق لطبيعة الموت ومقاومته.

صورة لحياة تختفي وتمحى بأطفالها وامهاهتهم اللائي يطعمن الجياع من وشل، مثلما هو الحال في بيوتها وأشجارها المهدمة والقتيلة مثل أصحابحها مع كلّ شي قابل للحياة والحركة فيها، في مقابل صور أخرى تبدو فيها روح المدينة وهي تقاوم، أو تتشبث بمجرد البقاءعلى أديم هذا التراب الذي سيبقى رسالة للقادمين، الذين يأتون ولا يأتون في قادم السنين.

حميد سعيد لا يُملي على القارئ موقفًا، لكنه يفتح أمامه منظورًا وجدانيًا متوترًا، تتصارع فيه ثنائية الحياة والموت، الحلم والانكسار، حيث تنقلب المفردات اليومية (البيت، الخبز، الأشجار، الأمهات) إلى رموز للمقاومة أو شهود على الخسارة.

“اختفت البيوت.. وغادرَ الخبزُ المدينةَ..

ضيَّعَ الطُرقَ التي كانت، إلى الناس.. العجينْ

الجمرُ في الأرحامِ.. يخرجُ مُستَفَزاً..

مَنْ سيأخذهُ إلى مشفى؟!

وقد هدمَ المغيرون المشافي..

ما كان من شجَرٍ يُطلُّ من الحقولِ..

ذَوى..

ولمَّ ثيابهُ.. ومضى»

ومع أن القصيدة في مجملها تعبير عن الصدمة بحيث تبدأ وتُختتم بالموت، الذي يكتسب مطلق السيادة، فإنه يُقابل بحياة تتجدد رغم فداحة الخسارة. من هنا، ينبع النبض الأساسي للقصيدة: سردية أو إرادة البقاء في حضرة الفناء.

الموت مجنّحٌ في القصيدة، يختار ضحاياه بطريقة عبثية: “يطيرُ بها إلى من لا يشاء .. ومن يشاءُ من الضحايا..”، لكنه لا يملك، في نهاية المطاف، أن يُنهي الحكاية. غزة، رغم كل هذا الخراب، تبقى، بل وتستعيد: “ستعودُ غزّة مرةً أخرى إليها / تقرأ الآتي..”. العودة ليست فعلًا جغرافيًا، بل فعلًا وجوديًا، إعلانًا عن هوية لا يمكن أن تموت رغم الدمار.

واحدة من أبرز تجليات القصيدة هي أنسنة غزة بوصفها امرأةً “حَصانا”، شريفة وقوية ومُستباحة. هذه الاستعارة لا تخلو من حمولة رمزية: المرأة العربية، الأم، العاشقة، الحاملة للخصب وإرادة البقاء في مقابل فعل الموت العدمي الذي يُمارسه “الصياد الجبان”، رمز العدوان.

“كأن الموت صيّادٌ جبانٌ يقنصُ الأفراخ..

في أعشاشها..

ويَفرُّ حينَ يرى الصقورْ»

غزة تتحول في القصيدة من ضحية إلى أمّ كونية تطعم الجياع وتدفن الشهداء، ثم تنهض لتواصل وظيفتها التاريخية المتصلة بديمومة الوجود والمقاومة. فحتى الرماد والدم والجوع، كما يُصوَّر في القصيدة، لا يُفلح في محو هذه الوظيفة.

وثمة نبرة أخلاقية لا تخلو من المرارة، تتوجّه القصيدة نحو نقد خفي لمن خذل غزة: “إن من كذبوا عليكِ.. سيكذبون عليكِ ثانيةً وثالثةً..” هذه الإشارات المهذّبة تُعرّي التواطؤ الرسمي، العربي والدولي، الذي يزيف خطابه التضامني، ويبيع الكلام، بينما يُترك الفلسطيني وحده في مواجهة آلة القتل والتجويع.

لكن الشاعر لا يغرق في الملامة، بل يُرجئ العتاب: “لستُ معاتباً.. وأخافُ من زلل اللسان..” وهو موقف أخلاقي وإنساني يحوّل القصيدة من مجرد خطاب إدانة إلى خطاب ضمير حيّ، ورغبة في الإفضاء التي لا تني عن تحميل المسؤولية للخذلان العربي العام، لكنه لا ينساق إلى الشتيمة أو الاتهام الفج.

وكما نرى ، تعتمد القصيدة على مراوحة لغوية بين السرد الشعري والمشهدية المكثفة، دون الوقوع في التقريرية. تتكرر بعض التراكيب (للموت أجنحة، غزّة “ بشكل دوري، لتُحدث إيقاعًا داخليًا يكثّف المعنى ويرسّخ الصورة.

كما أن الشاعر يوظّف صورًا مركبة واستعارات متعددة الطبقات تغني لغة القصيدة وتوسّع من بلاغة الأداء فيها ، ومنها مثلا:

الجمر في الأرحام (كناية عن ولادة المقاومة)،

الصيّاد الجبان (نزع البطولة عن القاتل)،

وشلُ الماء للأمّهات (شحّ الموارد في مقابل خصوبة الأرحام).

وبما أن الزمن الشعري غيرُ خطّي، أصبحنا نرى في نصّ القصيدة كيف تتداخل لحظات الخراب الراهن مع استدعاء الماضي وتوقع المستقبل، مما يمنح النص طابعًا شبه ملحمي، تتجاور فيه الشهادة التاريخية مع التنبؤ الشعري:

“ستعودُ غزَّ ةُ مرةً أخرى إليها..

تقرأ الآتي..

ستعرفُ.. أن من قُتلوا..

مضوا..

لكنَّ غزَّة سوف لا تمضي..

كما كانت.. تظلُّ هناكَ..

في هذا الخراب ومهرجان الجوع والخوفِ..

استعادت ما تسلل من طقوس الموت..

في أوراقها الأولى..»

“الموت في غزّة” ليست مجرد قصيدة تأبين أو احتجاج، بل وثيقة ضمير شعري وإنساني. حميد سعيد، بصفته شاعرًا عتيقًا في التجربة والرؤية، يكتب من موقع المراقب المتعاطف الوجداني، لا من منبر الأيديولوجي الذي يرى بعين دون أخرى. إنه يعيد توصيف غزة لا كقضية سياسية فحسب، بل كحالة إنسانية مركبة، تتجسد فيها كل معاني الفقد، والحب، والبقاء.

و رغم انغماس القصيدة في السياق الراهن، فإن صوتها يتقاطع مع تقاليد شعرية عربية طويلة في المقاومة الشعرية التي تمتد من محمود درويش إلى سعدي يوسف، لكنها تحافظ على نبرة خاصة، ناتجة عن الدمج بين التجربة الشخصية للشاعر العراقي وبين الوجدان الجمعيّ العربي. هذا الوجدان المثقل بما يسمع ويرى إلى حدٍّ لم يعد الشعر معه كافيا للتعبير عن هذه المسرحية المأساوية التي يتواصل عرضها أمام سمع العالم وبصره منذ حوالي سنتين. والشاعر العربي العاجز عن أن يفعل شيئا بغير كلماته لا يملك في النهاية إلا أن يسجل شهادته ويبرئ ذمته في زمن الخذلان والعار الذي لحق بجميع الجبناء من باعة الكلام والعاجزين الذين كذبوا وتنكروا لأصولهم وأرومتهم وتركوا غزة تواجه قدرها وحيدة

تطيل الإقامة.. بين مقبرةٍ وأخرى..

وتدخل شواهدَ الموتى..

إلى ما يحفظ التاريخ وما لا يحفظه منها..

ولئن كانت القصيدة تنتهي، هكذا، بالموت “بشواهد تُحفظ في ذاكرة التاريخ” فهي تفتح للقارئ أفقًا يتجاوز الغياب، نحو توكيد الحق في الحكاية، والوجود، والحياة كما نراها ونعيشها في مواجهة الجريمة صورة وصوتا بشكل يومي . وهذا النص الذي يجدد التأكيد على انفتاح التجربة الإنسانية الفريدة التي عاشها الشاعر من خلال الهاجس الشخصي الخاص، ومراقبته لما يحدث في هذا الجزء من فلسطين، يصرُّ في الوقت نفسه على إثارة المعنى الشعري وقدرة لغة القصيدة على المشاركة في حماية البعد الإنساني بجانبيه الروحي والأخلاقي من الضياع والموت مع ما يضيع ويموت بين خرائب هذه المدينة القتيلة وشواخص أطلالها الشاهدة على وحشية حضارة البشر إزاء بعضهم في هذا القرن الواحد والعشرين.

خبير يطمّئن الموظفين بتأمين رواتبهم مع توقع إرتفاع أسعار النفط

خبير يطمّئن الموظفين بتأمين رواتبهم مع توقع إرتفاع أسعار النفط

إنطلاق مشروع المترو المعلق الطائر للمرة الاولى في الشرق الأوسط

إنطلاق مشروع المترو المعلق الطائر للمرة الاولى في الشرق الأوسط

كتابات في دفتر حديث

كتابات في دفتر حديث

إخوتنا وشركاؤنا في الوطن

إخوتنا وشركاؤنا في الوطن

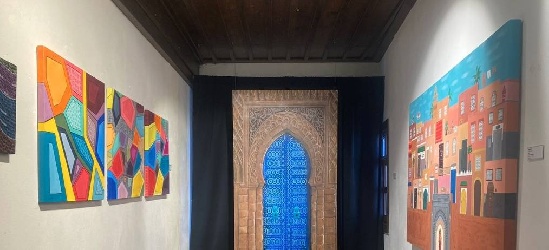

التشكيل المغربي في تركيا.. جسور بين ضفتي المتوسط

التشكيل المغربي في تركيا.. جسور بين ضفتي المتوسط

مصافي الوسط تدعم الشبكة الوطنية بالطاقة الفائضة

مصافي الوسط تدعم الشبكة الوطنية بالطاقة الفائضة

خطّة شاملة لإستحداث مرافق ترفيهية وتسويقية في العاصمة

خطّة شاملة لإستحداث مرافق ترفيهية وتسويقية في العاصمة

العراق يفوز على الأردن 26-21 في تصفيات آسيا لكرة اليد

العراق يفوز على الأردن 26-21 في تصفيات آسيا لكرة اليد