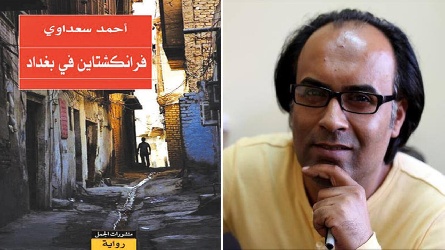

إبحار في رواية فرانكشتاين بغداد

عبدالكريم الحلو

مقدّمة

تُعد رواية فرانكشتاين في بغداد من الأعمال العربية النادرة التي نجحت في إعادة صياغة الأسطورة الغربية (فرانكشتاين ماري شيلي) ضمن سياق شرقيّ محليّ،

لكنها لم تكتفِ بالاقتباس،

بل حوّلت فكرة الخلق المادي إلى تساؤل فلسفي عن معنى الوجود والعدالة الإلهية في عالمٍ ملوّث بالدم والعبث.

الوحش الذي يصنعه “هادي العتاك” في بغداد المنكوبة ليس مجرد كائن غرائبي،

بل رمزٌ فلسفي لولادة جديدة من رحم الموت، وصورة للإنسان العراقي الممزق الذي يسعى إلى تبرير وجوده في فوضى ما بعد الغزو.

لمحة عامة عن الرواية :

* الرواية نشرت عام 2013، وحققت شهرة عربية ودولية، وفازت بجائزة البوكر العربي في 2014.

* تقع أحداثها في بغداد بعد الاجتياح الأمريكي، في العام 2005 تقريبًا، حيث تتوالى الانفجارات والعنف، ويظهر حبكة تقوم على فكرة غريبة: جامع الخردة (هادي) يجمع أجساد ضحايا التفجيرات ليصنع منها كائنًا حيًا (“الوحش الذي لا اسم له” أو “the whatsitsname”) يُحاول جاهدًا الانتقام، لكن سرعان ما تنقلب الأمور.

تحليل فلسفة الخلق والوجود والعدالة

في رواية ا« فرانكشتاين في بغداد»

أولاً:

فلسفة الخلق

من الخلاص إلى العبث

«جمعتُ أجزاء الجثث لأعيد لكل ضحية كرامتها، لئلا تُنسى.»

في هذا الاعتراف الأول، يتجلى البعد الوجودي للخلق عند هادي العتاك.

هو لا يخلق من أجل المجد أو التجربة العلمية، كما فعل فيكتور فرانكشتاين في الأصل الغربي، بل يخلق بدافعٍ أخلاقيّ وإنسانيّ:

استعادة الكرامة للضحايا الذين صاروا بلا أسماء.

إلا أن هذا الخلق الأخلاقي

ينقلب إلى خلق عبثيّ؛

فالكائن الحيّ الجديد، “الشسمه”،

يبدأ بمهمة نبيلة (الانتقام للضحايا)، لكنه مع الوقت لا يعود يعرف من يستحق العقاب ومن لا يستحقه، لأن حدود الخير والشر تنهار في واقعٍ فقد معناه.

هنا تطرح الرواية سؤالاً فلسفياً عميقاً:

هل يمكن أن يُخلق الخير من رحم الشر؟

وهل يمكن للإنسان أن يلعب دور الإله في عالمٍ بلا عدالة؟

هادي أراد أن يُرمم العالم،

لكنه زاد تشظّيه

فالفعل الإنساني، حتى النبيل،

لا ينجو من لعنة التاريخ،

لأن الخلق خارج نظام الأخلاق الإلهيّ يصبح انحرافاً وجودياً مهما كانت نيّاته.

ثانياً:

فلسفة الوجود

من الكينونة المجزأة إلى الإنسان الممزق

الكائن الذي يتكوّن من أعضاء بشرية مختلفة هو الرمز الفلسفي الأعلى للإنسان العراقي المعاصر:

إنسان يتكوّن من هوياتٍ متنازعة،

ذاكرةٍ ممزقة، وانتماءاتٍ مختلطة.

إنه كائن يبحث عن معنى لوجوده وسط فوضى وجودية.

يقول في إحدى المقاطع:

«أنا موجود لأنني أُنجز عملاً،

فإذا توقفت عن القتل انتهيت.»

هنا يتحوّل الوجود إلى وظيفة ميكانيكية

لا جوهر لها، والكينونة تُعرّف بالفعل

لا بالوعي.

وهذا هو صميم العبث الوجوديّ

كما صاغه ألبير كامو:

الإنسان يستمر في الحياة رغم عبثها،

لأن الموت لا يقدّم بديلاً.

وهكذا، فإن “الشسمه” يقتل كي يشعر أنه حيّ، مثلما يعيش العراقيّ وسط الخراب فقط لأنه لم يمت بعد.

الكائن ليس وحشاً بمعناه الفيزيائي فقط، بل هو تجسيد للانشطار الأنطولوجيّ للإنسان ،

فهو جسد بلا روح محددة،

والناس أرواح بلا أجساد سليمة.

كلٌّ ناقص،

وكلٌّ يبحث عن اكتمالٍ مستحيل.

ثالثاً:

فلسفة العدالة

عبث الانتقام واستحالة الخلاص

في أصل الأسطورة،

أراد فرانكشتاين أن يتحدى الموت،

لكن السعداوي يحوّل التحدي إلى سؤال أخلاقي عن العدالة:

من الذي يستحق العقاب؟

ومن يملك حق القصاص؟

الكائن يبدأ بالانتقام من القاتلين الحقيقيين،

لكنه مع كل عملية قتل يفقد جزءاً من ذاته، لأن جسده يحتاج دوماً إلى ترقيع جديد.

كل عضو جديد يُضاف إليه يُغيّر هويته الأخلاقية،

حتى يصبح تجسيداً لفكرة العدالة الملوثة تلك العدالة التي تتغذى من العنف لتستمر.

إنها عدالة عبثية،

لأن المنظومة التي تُنتجها فاسدة،

تشبه تماماً المجتمعات التي تدور فيها الحروب الأهلية:

كل فريق يرى نفسه صاحب الحق الإلهي، وكل انتقام يولّد انتقاماً جديداً.

هكذا، تتحوّل العدالة إلى سلسلة أبدية

من الثأر، لا إلى خلاصٍ أو توازن.

وفي هذا يذكّرنا السعداوي بمقولة نيتشه:

“من يحارب الوحوش،

عليه أن يتأكد أنه

لا يصبح هو نفسه وحشاً.”

فالوحش هنا ليس من صُنع الجسد،

بل من صُنع العدالة الفاسدة.

الخلق بلا وعي أخلاقي :

ولادة جديدة للوحشية.

رابعاً:

التناصّ الميتافيزيقي مع الأسطورة الأصلية

بين فرانكشتاين ماري شيلي ونسخة السعداوي، نجد تحوّلاً في مركز السؤال الفلسفي:

إذن، يتحوّل العمل في نسخته العربية إلى نصّ فلسفيّ عراقيّ عن خراب المعنى الإنساني،

حيث الكائن لم يُخلَق من المختبر

بل من الشارع، من الموت، من الجثث التي تركتها السياسة والدين والحرب.

إنه ابن الفوضى،

لا ابن العلم.

خامساً:

البعد الميتافيزيقي في رؤية السعداوي

الرواية تضعنا أمام مأزقٍ وجوديّ كبير:

إذا غابت العدالة الإلهية في الأرض،

فهل يحقّ للإنسان أن يخلقها بيديه؟

السعداوي لا يقدّم جواباً،

بل يُعرّي المأساة:

حين يتقمّص الإنسان دور الخالق، يتحوّل الخلاص إلى لعنة،

لأن الإنسان محدود، متناقض،

عاجز عن الإحاطة بالخير والشر معاً.

في النهاية،

يُترك القارئ أمام فكرة :

أن العدالة المطلقة مستحيلة،

وأن ما يحدث في بغداد ليس سوى تكرارٍ لخلقٍ مريض، يعيد الموت باسم الحياة.

الكائن الممزّق إذن ليس وحشاً فقط،

بل هو صورة للوجود العراقي، وللإنسان الحديث بعد موت الإله (بالمعنى النيتشوي):

إنسان يبحث عن معنى في عالمٍ بلا مركز، فيخلق آلهة مؤقتة من دمه وحزنه وذاكرته.

سادساً:

البنية الرمزية للخلق الميتافيزيقي

هادي العتاك :

الخالق الإنسانيّ، الذي يظنّ أنه يحيي العدالة، لكنه يزرع الفوضى.

الشسمه :

الإنسان/العدالة/العراق الممزّق كائن يبحث عن معنى وجوده.

بغداد :

رحم الخلق والموت،

مركز الكون الذي يولد منه الخراب والنور معاً.

الأجزاء المبعثرة :

التاريخ العراقي الحديث،

جثث الماضي المتراكمة فوق الحاضر.

كلّ عنصر من هذه الرموز يكوّن نظاماً فلسفياً مغلقاً:

الخلق يولد من الفقد،

والفقد ينتج العنف،

والعنف يعيد الخلق في دورةٍ أبدية من العبث.

خلاصة فلسفية:

“فرانكشتاين في بغداد” ليست رواية عن كائنٍ خارق، بل عن الإنسان المخلوق من ذاته،

والباحث عن معنى في زمنٍ بلا معنى.

إنها رواية عن الخلق حين يفقد مرجعه، وعن العدالة حين تتحول إلى دائرة لا نهائية من الدم.

* الرواية تُبرز كيف أن العراق بعد الغزو أصبح مسرحًا لعنف لا نهائي، فلا يُعرف الضحية بالخطأ، ولا الفاعلُ بوضوح دائماً. مشاهد التفجيرات، الجثث الممزقة، الناس الذين يفقدون بعضهم البعض أو تتشوه أجسادهم، كل ذلك يُقدَّم بقسوة، لكن لا ينقصه الحسّ الإنساني.

* الفوضى ليست فقط جسدية، بل أخلاقية ونفسية؛ القيم تنهار، الثقة بالآخر متضائلة، الدولة عاجزة.

الهوية الممزقة والجريحة :

* الشخصيات المختلفة تعاني من تشرذم داخلي؛ الرواية تعرض صراع الهوية الفردية والجماعية في سياق ما بعد الحرب.

* الكائن الذي صنعه هادي يجمع أطرافًا من ضحايا عشوائيين: أبرياء ومذنبون، ظالمون ومظلومون، مما يجعله رمزًا مجسدًا للهوية العراقية المختلطة والمتضرّرة.

العدالة والانتقام والخلاص :

* هادي كان هدفه نبيلاً، يريد أن يعيد الكرامة للضحايا المنسيين. لكن، المسعى النبيل يتحوّل إلى وحشية: الانتقام يصبح وسيلة تُستغَل، والخسائر لا تُحصى.

* الرواية تسائل فكرة الخلاص؛ حتى الكائن الذي صُمّم كي يحمل رسالة أخلاقية يصبح ملوّثًا بالعنف نفسه، مما يضع علامة استفهام كبيرة على إمكان تحقيق العدالة في ظل الانقسام والفوضى.

السرد والأسلوب الفني :

* استخدام السرد متعدد الأصوات، وتنقل السرد بين الشخصيات المختلفة والزمن والمكان يخلق تأثيرًا ميتافيزيقيًا واقعيًا.

* وجود عناصر فانتازية أو فوق طبيعي، مثل الكائن الحي من الجثث، والمواقف التي تمزج الواقع بالغيب، مما يضفي بعدًا رمزيًا عميقًا.

* اللغة تجمع بين حدة الواقع القاسي وسخرية سوداء، بين وصف مرعب وعاطفة إنسانية. هذا التباين يدعم الفكرة بأن الرواية ليست مجرد توثيق لأحداث، بل محاولة للفهم والتأمل.

. البعد السياسي والاجتماعي :

* الرواية تأخذ موقفًا نقديًا قويًا من الاحتلال، من تبعاته على المجتمع المدني، من حالة الفُرقة الطائفية، من الفساد والعجز الحكومي.

* كذلك من الإعلام، من سرديات الدولة، من البطل والوهم: كيف يُستخدم الدين، السياسة، والرموز للإيهام بالخلاص، بينما الواقع يبقى مأساويًا.

عناصر القوة في الرواية :

* الرُؤية الرمزية المركّبة:

* القدرة على استحضار رمزٍ مركّب قادر على حمل تاريخ، مأساة، تأمل وجودي، ليس فقط في المرئيّ إنما في الخفيّات النفسية والاجتماعية.

* التوازن بين الرعب والرحمة:

* لا تجعلك الأدب مجرد مستمتع بالمروّع، بل تُبقيك مؤلمًا متأملاً، ترى الضحايا، تسمع الأصوات، وتحسّ بالألم.

* الابتكار الأدبي:

* تحويل الأسطورة الغربية (فرانكشتاين) إلى سرد عراقي، مع ما يحمله من خصوصيات المكان، من لغات محلية، من ثقافة سياسية معينة، مما يُنتج عملاً غنيًا بالخصوصية والعموم في آن واحد.

* العمق النفسي:

* الشخصيات ليست سطحية، بل تتصارع مع ضمائرها، مع هويتها، مع ما فقدوه، مع ما هم عليه الآن، مما يتيح قراءة نفسية قوية، وحتى جمعيّة نفسية تُعبر عن الواقع العراقي بعد الكارثة.

* الرمزية المكثفة:

* في بعض اللحظات، تتحوّل الرمزية إلى ما قد يُرى فوق المعقول من حيث البناء، حيث تصبح الشخصيات الرمزية أكثر من كونها شخصيات إنسانية ـ هذا قد يُقلل من التعلّق الإنساني المباشر ببعض الشخصيات.

* الموازنة بين العنف والفاقع الرؤيوي: العنف كثير جدًا، مما قد يطغى على جزء من القدرة التأملية والقارئية التي تبحث السلام الداخلي أو النفسية؛ قد يشعر البعض أن الرواية تقلّل فرصة الاستراحة، حتى تلك اللحظات الكوميدية السوداء.

* التعامل مع بعض الشخصيات الثانوية: بعضهم قد لا يكون متطورًا بشكل متوازن، أو يُقَدَّم كموقف رمزي أكثر منه كإنسان كامل الذوات.

* الأمل والخلاص ضئيلان: بالنسبة لبعض القرّاء هذا قد يكون ضعفًا؛ لأن الرواية تكاد لا تترك فسحة للخلاص الحقيقي، بل تحوم فيه دون تحقيقه الكامل. لكن هذا أيضًا اختيار فني مقصود.

المقارنة مع فرانكشتاين لماري شيلي هناك ارتباط بين الكائن في شكله الرمزي والكائن في رواية شيلي:

تساؤل حول من هو الوحش ؟

من هو المبدع ؟

وما العلاقة بين الخلق والخلق ؟

و بين المسؤولية والنتائج؟

لكن سعداوي يؤكد أن مشروعه ليس إعادة إنتاج للرواية الغربية بل استخدامها كرِمز

استعارة لقضايا عراقية معاصرة:

العنف السياسي، الانقسام، الهوية المقسمة.

القيمة الأدبية للرواية :

* الرواية تُعتبر من أبرز الأعمال المعاصرة التي جمعت بين الواقعية السياسية، الفانتازيا، والرؤية الإنسانية العميقة.

* إنها عمل يجعلك لا تكتفي بأن تتلقّى الأحداث بل يُدخلك في تساؤلات:

* ما معنى العدالة؟

* هل الخلاص من العنف ممكن؟

* كيف تبنى هوية مجروحة؟

* كذلك تُعدُّ مساهمة مهمة في الأدب العربي الحديث، لأنّها تبحث في الاجتياح، الاحتلال، الطائفية، الهدم والتجديد، ليس كمقالات سياسية بل كفنّ سردي يحمل التاريخ بضميره وخياله معًا.

خاتمة:

* الإنسان ككائنٍ مخلوقٍ من شظايا العالم .

* في النهاية، يضعنا أحمد السعداوي أمام مرآةٍ وجودية مرعبة:

* الوحش ليس هو الكائن الذي صُنع من الجثث، بل هو المجتمع نفسه، حين يتكوّن من شظايا الخوف والكره والموت.

الرواية تقول ضِمناً:

كلّنا «فرانكشتاين»،

* لأننا نحمل في داخلنا أجزاءً من ضحايانا، ونسير ونحن نحمل جثث الماضي في وعينا.

هكذا تتحوّل الرواية إلى تأمل ميتافيزيقي في الإنسان الحديث:

إنه يخلق ليُنقذ، فيدمّر

يسعى للعدل، فيزرع الظلم

يبحث عن الله في داخله،

فيجد وحشه الخاص.

* الوحش لا يموت هنا، بل يبقى حيّاً في كل لحظة خوفٍ وجرحٍ وصدمة، رمزاً لكل إنسانٍ تفتت في عتمة الحرب وفقد مكانه في العالم.

* وبغداد نفسها، على قسوتها، تهمس بأن الحياة تستمر، وأن على البشر أن يواجهوا عوالمهم المدمرة بعينٍ صافية وقلبٍ شجاع، حتى لو بدا الوهم أحياناً أشدّ حدةً من الواقع.

* وهكذا، تبقى الرواية مرآةً لمدينتنا، للإنسان في محنته، وللأسئلة التي لا ينتهي البحث عنها… أسئلة لن يغلقها الموت، ولن تمحوها الحكاية.

قراءة نقدية.. جوهر المفاهيم في شعر " لنعود " لآزا حسيب قرەداغي

قراءة نقدية.. جوهر المفاهيم في شعر " لنعود " لآزا حسيب قرەداغي

الإنتخابات البرلمانية في العراق .. والغزال والأرنب

الإنتخابات البرلمانية في العراق .. والغزال والأرنب

مجلة الأقلام .. عدد خاص بالرواية العراقية

مجلة الأقلام .. عدد خاص بالرواية العراقية

أحمد سوسة.. ضميرُ العلمِ ومسافرُ الزمان في خرائط الأرض وذاكرة الحضارة

أحمد سوسة.. ضميرُ العلمِ ومسافرُ الزمان في خرائط الأرض وذاكرة الحضارة

خبير لـ (الزمان): قيود العقارات أضرّت بالسوق وفشلت في مكافحة غسيل الأموال

خبير لـ (الزمان): قيود العقارات أضرّت بالسوق وفشلت في مكافحة غسيل الأموال

وزير الخارجية التركي في بغداد لإعلان ضخ مليار متر مكعب من المياه

وزير الخارجية التركي في بغداد لإعلان ضخ مليار متر مكعب من المياه

الإنتخابات بين الشفافية والتجارب

الإنتخابات بين الشفافية والتجارب

تنفيذ حملة جديدة ضمن برنامج مراقبة جودة البضائع

تنفيذ حملة جديدة ضمن برنامج مراقبة جودة البضائع