رحلة الى مدينة تطوان المغربية.. الأبواب وحقيبة العاشق والمسافر

نعيم عبد مهلهل

عند تطوان النشيد والذكريات

تِطوان: بتاءٍ مكسورة بعدها طاءٌ ساكنة، ثم الفصلُ واوٌ، فألِفٌ فَنُون، كذا يكتب الناس اسمَها الآن، بل كانت مستعملةً في القرن الثامن؛ إذ وردت في كتاب القِرطاس المؤلَّف عام نيِّف وعشرين وسبعمائة، وردت كذلك في كتاب دوحة الناشر لابن عسكر المتوفى سنة 986هـ. وإن شئتَ فانظر فيه ترجمةَ أبي عبد الله الكرَّاسي والشيخ الجاسوس. وردت أيضًا في كتاب درة الحجال لابن القاضي المكناسي المتوفى سنة 1025هـ، وفي كتاب نزهة الحادي للإفراني كما وردت أيضًا في كتاب الدولة السعدية.

أصل اسم تطوان كما في كتب التأريخ

النشيد المدرسي الساحر (بلادُ العُربِ أوطاني)، هو أول الأناشيد التي أردتُها لتكون أوَّل اقترابٍ لأطفال قرية الشواهين من إيقاعات الموسيقى، وقد جاء كتابٌ من مديرية التربية وهو يحمل نص النشيد، ويطلب تحفيظه لطلاب الصف الخامس والسادس. وعلى التلاميذ أن يحفظوه سماعًا وكتابةً..

ومتى بدأتُ تحفيظَه وشرح معانيه للتلاميذ تساءلتُ مع نفسي مبتسمًا: إن كان مؤلف النشيد الشاعر فخري البارودي وملحنَاه الأخوان فليفل قد تخيَّلوا أن نشيدهم هذا سيصل إلى أمكنة ربما لم يسمعوا بها في حياتهم، وهي أهوار الجنوب العراقي، وأن هذا النشيد سيمتزج مع صدَى الأبوذيات ذات البحَّة الحزينة الجنوبيَّة القادمة من الإرث السُّومري البعيد، ومتى امتزجت مع النشيد سكنت وجوه التلاميذ الابتساماتُ، وأغلبهم عندما قرأ مفردة تطوان في أحد أبيات القصيدة: ومن نجد إلى يمن.. إلى مصر فتطوان.

حيث يسألون عنها الآن. ولأنني لم أكن وقتها أعرف عن تطوان شيئًا سوى أنها مدينة في الشمال المغربي، لكن واحدًا من معلمي مدرستنا مولع بحب المغرب ويسافر إليها كل عطلة صيفيَّة، قلت لهم: المعلم إبراهيم يعرفها جيدًا، وسيجيء بعد أسبوع لأنه في إجازة.

وحتى يجيء المعلم إبراهيم تحوَّل النشيد إلى متعة لسعادة الصغار وهم يُنشدونه أمام جميع أطفال المدرسة في الاصطفاف الصباحي، وهم يشعرون بفخر وفرح عندما يشعرون بأن أطفال الصفوف الأخرى يحسدونهم لأنهم يُنشدون بفرح بنغمة تهتزُّ لها أجفانهم وهي تظهر حماسًا وبهجةً، وبمرور الأيام سكن النشيد قلوب الجميع وحتى أطفال الصف الأول حفظوه.

طيف جميل

حتى الطيب شغاتي موظف الخدمة في مدرستنا حفظ النشيد، وكنت أراه يُردِّده بصوتٍ خافتٍ مع التلاميذ أثناء الاصطفاف، وقبلَها رأيته قُرب باب الصف وهو يسترقُ السمع بمتعةٍ لحماس التلاميذ وهم ينشدونه مكتوبًا على السبورة، ويتألم لأن ولده مكسيم كبر الآن وتطوَّع جنديًّا ولم يكن بمقدوره أن يُنشد النشيد مع أطفال المدرسة، لكنه تمنَّى أن يكبر حفيدُه ابن ولده ويحفظ النشيد.

وربما طيف صباح مدينة جميلة مثل تطوان يجعل الأناشيد في طفولة المدرسة سمفونياتٍ خالدةً، هذا ما يكتشفه المهاجرون قبل غيرهم، وربما أي أغنية حزينة في هذا العالم لن تأخذ منكَ دمعةً واحدةً، ولكن استذكار أناشيد كتاب القراءة وكتاب النصوص المدرسي قد يكلفكَ نهرًا من الدمع تذرفه وأنت تتذكر الأطفال الحفاة في مدارس الأهوار الذين ينتظرون موسم معونة الشتاء يقفون في البرد القارص على قلَّة أعدادهم حيث يصل في بعض الأحيان تعداد المدرسة كلها إلى عشرين تلميذًا قد يجتمعون من عدة قرى متقاربة، وقتَها يقف مدير المدرسة أو معلِّم الرياضة قُرب سارية العلم وينادي بصوته الحنون: تلاميذ مدرسة الأبرار الآن إلى الصفوف مع أنشودة موطني.

أتذكر حين قرَّرنا من تلقاء أنفسنا تحفيظَ أطفال المدرسة من الصف الثالث صعودًا نشيد موطني؛ عانينا صعوبةً في إبعاد خوف الأطفال ورجفتهم وخجلهم أن يكونوا كورالًا في فيما بينهم ويُنشدوا، وربما أخذ الأمر منا أكثر من شهر في تدريبٍ يوميٍّ ولحصة واحدة نجمع فيها الصفوف الثلاثة فقط لنكسر عنهم هاجس الخوف وصعوبة حفظ نشيدٍ ينبغي أن يُنشدوه مُلحَّنًا من خلال موسيقى قلوبهم وأوتار حناجرهم.

ومنذ تلك السنوات كلما سمعت نشيد موطني تلازمني قُشعريرة ورعشة حنين إلى تلك الوجوه البريئة التي لا تُدرك المعنى الحقيقي للنشيد، ولكنها تَعنيه بصدقٍ، حتى إن الآباء في مرورهم الصباحي وهم يذهبون مع دوابهم إلى مراعيها يتضايقون ليس من الأنشودة، بل من شعورهم أننا نُعلِّم أبناءهم الغناء وليس القراءة والكتابة.

وهي ذات القشعريرة التي لا زمنتي حين شاهدت ذات يوم عرضًا في الهواء الطلق في شارع الحمراء بمدينة دمشق لشباب يُقدِّمون النشيد مع عرض مسرحي بسيط وبتلقائيَّة.

كان الشوام يتحرَّكون بحنين أن يأتي السلام إلى بلاده تحت أجفان المارة ليشعَّ في العيون ضوء أمنية رحيل الحرب. كما مشاعرنا نحن في العراق يوم كانت هناك أكثر من حرب وبتواريخ مختلفة ابتدأت منذ عهود الجمهورية والى اليوم .

أظن وأنا أتذكر الآن صباحات نشيد موطني البعيدة أن هذه السمفونيَّة الروحيَّة جمالها يكمُن في أنها تلتصق بمشاعرنا الوطنية في نشأتها الأولى.

لهذا لا نملُّ من سماعها في كل حين، عندما كنتُ أسمعها من أفواه الأطفال في قريتنا الغافية بلحظات انتظار مجيء الماء إلى أديمها الأخضر، أو الآن في الليل الألماني الذي يُنذِر بسقوط المزيد من الثلج في ليل يناير الطويل.

تلك اللحظات، وتلك الأصوات التي أنشدت بلادي بارتباك وهلع، كبرت اليوم وأخذتها لُجَّة الحياة وأقدارها، وحتمًا الجنود منهم استطاعوا أن يصلوا إلى المعنى الروحي.. إلى تلك اللحظات التي يقفون فيها حُفاةً ويرتجفون من برد شمس شتائيَّة حنون، ويؤدُّون النشيد الذي قد لا يدركون تمامًا ما الذي يعنيه بالضبط، ولكنهم منذ كلماته الأولى يسكنهم الشعور أن الجمال الذي يقصده هذا النشيد المُغنَّى ببهجة أنهم يشتركون معًا بإنشاده.

هذا الجمال يعني المكان الذي يعيشون فيه: الأهوار.

الآن أتذكر النشيد وأنا أتجوَّل في شوارع تطوان، وأتخيَّل (وسيمًا) الذي كبر قد حفظ النشيد وهو يفسر للمعلمين الجُدد الذين جاءوا بعدنا في مدرسة قرية الشواهين، وهم يستغربون جماليَّة الاسم، وهو غير مألوف بين المعدان، فلا يجد إجابةً، لكن والده مكسيم الذي بُترت قدمه في الحرب، يجيء وينقذ ولده من الحرج ويخبرهم أن وسيمًا هو اسم أعز أصدقائه في السرية، وسيم المسيحي، وحتى لا ينساه سمَّى ولده باسمه، وأن والده المرحوم شغاتي الذي كان موظف خدمة في المدرسة أطلق عليه اسم مكسيم؛ لأنه تعلم القراءة والكتابة بمساعدة المعلمين، وصار بمقدوره قراءة الروايات التي يجلبها المعلمون معهم، ومنها رواية الأم لمكسيم غوركي التي تأثر بها كثيرًا.

يوم أتى المعلم إبراهيم، هرع التلاميذ إليَّ ليُذكِّروني بتطوان التي يتشابه إيقاعها مع كلمة المعدان، ولدرسٍ كاملٍ تطوَّع المعلم إبراهيم ليشرح لهم عن تطوان وجمالها وبيئتها وجبالها الخضراء. وحين سأله أحد التلاميذ إن كان بتطوان معدان؟قال: كلا، ولكنها ربما تحلم أن يزورها واحد من المعدان لأن جارتها مدينة طنجة تعتقد أن اسمها جاء بسبب سفينة نوح التي رست فيها، وسفينة نوح جاءت مُبحِرة من مناطق الطوفان التي هي الأهوار اليوم.

لم يُدرك التلاميذ شروحات المعلم إبراهيم على الرغم من هذه الشروحات منحتهم شعورًا بالسعادة وهم يضعون صباحات تطوان وسط أجفانهم ويتمنون زياراتها.

لكني كنت وأنا أتجول في شوارع تطوان قد تمنَّيتُ أن يكون شغاتي هنا وقد سكنته سعادة سماع النشيد وحفظه، لكنه الآن يسكن صمتَ ثرَى النجف في واحد من قبور مقبرتها، وتطوان بعيدة عنه جدًّا.

وكما يقول المثل الدارج: «هي بقارة وهو بقارة».هذا التجوال يؤرِّخ من عطر الذكريات شيئًا لأنتعش بشيء من سحر مُفارقات المدن وصديق لي يقول: لقد رأيت طنجة، ولكنك ستجد جارتها تطوان شيئًا آخر. وعند بوابات المدينة حين يُفاجئك نصب حمامة كبيرة الحجم تُسمى الحمامة البيضاء، وهي حمامة السلام، و التي ترمز إلى التعايُش بين كل الأديان، يعتبر رمز الحمامة من بين أشهر المعالم التي تُعرف بها مدينة تطوان حيث تُزيِّن ملتقَى شارع الحسن الثاني وشارع مولاي المهدي.

ولد كارلوس مويلا بمدينة تطوان سنة 1936م، وتلقَّى تعليمه بها، وتخرَّج في مدرسة الفنون الجميلة بتطوان، لتشعر أن الإسباني من خلال حمامته عشق تطوان ولم يعشق غيرها من كل البلدان، فجسَّدها على شكل حمامة، وأشعر وأنا أستعيد حكايات صديقي المعلم عنها وقد زارها قبلي لعدَّة مرات أن مدينةً مثل تطوان تمنحك خيالًا آخر مختلفًا تمامًا عن الذي تمنحه جارتها طنجة. فالسير في شوارعها وبين أبنيتها القديمة يعطيك انطباعًا واضحًا عن خليطٍ متجانسٍ وتوافُق بين حضارتين هما: العربية، والإسبانية، ولكن الأثر الإسباني بدا واضحًا في تصاميم مبانيها الحكوميَّة ودور السينما والمقاهي، بينما بقي نمط معمار الأسواق وحوانيتها عربيًّا، وميَّزها تلك الدكاكين الصغيرة التي تعود إلى ورَّاقين يبيعون كتب الأثر القديمة وهم أكثر من ورَّاقي المدن المغربيَّة الأخرى. وما يُميِّز هؤلاء أن أعمارهم متقدِّمة، لكنهم يُصرُّون وبنشاط غريب أن يكونوا أول مَن يفتحتون أبواب حوانيتهم في هذا السوق.

ومتى تقترب من ملامح أحدهم الأندلسيَّة حتى تشعر أن له جَدًّا كان قد نقل كل أحلام القصائد والعلم ومراثي ضياع مدن الثغور وأتى بها إلى دكانه واسترزق بهذا الورق والدفاتر العتيقة في صدفة تجلب له مُحبًّا للمعرفة وغبار الأثر أو دارسًا، وبعضهم تمنَّى السفر إلى إسبانيا ولم يستطع، فعوَّض عن هذا بهواية قراءة المخطوطات ليعرف أنه كانت له دولة هناك اسمها الدولة العربية في الأندلس.

الفصل الثاني

لحن الطواف في المدينة

كيف أكتب جيدًا لو لم أكن هنا؟!

أيتاليو كالفينو

2

تركت للورَّاقين دهشتَهم وأعدت الطواف بفضاء المدينة القديمة، ليُشعرني مرافقي أن لكل بناءٍ هنا حدَثًا يسجل مع التاريخ حكايةً، وفي تطوان وحدها تشعر أن المدينة تبثُّ لك موسيقى تصويريةً لأحداثها الصاخبة مع الغُرباء الذين أرادوا أن يستوطنوها من خلال لغة الغزو، وكان الإسبانُ أكثرَهم.

لهذا فإن آثارَهم واضحةٌ من خلال طِراز البناء المتداخل بين معمار قُوطيٍّ أرادوا به أن يُشعروك أن المدينة لا بد أن تبقَى حاضرةً إسبانيَّة في الخارطة المغاربيَّة، لكن أهل تطوان كانوا يرفضون.

وعند الحاج إدريس حيث ينفثُ الورقُ عطرَ الأزمنة من فمه، فأشعر أن بابًا للرؤيا والضوء يفتح لتطوان آفاقًا للتغيُّر، وتطير مع حمامتها في سماء الحلم؛ لتكون كما يتمنَّى الورَّاق التطواني؛ لتكون واحةَ ثقافةٍ وجمالٍ وأندلس، ولكنه اشترط أن تسعى الدولة.. أن تُشغِّل الشباب العاطلين عن العمل، حتى ما بيبغوش يحلمون بالهجرة إلى إسبانيا.

قلت له: حلمك هذا أبوي؟

قال: الأوائل الذي سَكنوا تطوان أمازيغ وأندلسيون كانوا يحلُمون هكذا. الورق لا يسدُّ الرمق. ولكن صباح هذا المكان وذكرياته تُشبِعني. لم يعد أهل تطوان يقرأون، بل يريدون أن يهاجروا، وتلك مشكلة الجميع هنا في تطوان وكل مكان.

سألني الشيخ إدريس إن كنت زرت قصر الرباط؟

هذا صباحي الأول في تطوان، من الفندق إلى السوق، ولم أشاهد بتأمُّل سوى نُصُب الحمامة في مدخل المدينة من جهة طنجة بتطوان، الذي أنجزه النحَّات الكبير والذائع الصيت كارلوس غارسيا مويلا المولود بتطوان في 25 نونبر 1936، والتي درس بها في مدرسة الفنون الجميلة. ولهذا التمثال حكاية ذكرها الفنان في استجواب له مع المجلة الفصلية «المدينة» باللغة الإسبانيَّة، في شهر أكتوبر 2012، قبل أشهر قليلة من وفاته في 26 يناير 2013.

„الحمامة.. أو بالأحرى الحمائم لها قصة، أرادت عمالة تطوان تقديم هدية إلى صاحب الجلالة الحسن الثاني، وفكَّر أحدهم في قلادة صنعْتُها أنا لزوجة أخي على شكل حمامة، فعرضَها عليهم فأعجبتهم، وطلبوا مني نحتها. وإثر ذلك صنعتُ حمامة مطلية بالذهب. استلهمتها من الكتاب الشهير لابن حزم «طوق الحمامة».

وكانت الحمامة التي نقشتُها ترتدي قلادة من الزركون، ووُضعت على قاعدة مصنوعة من حجرٍ شبه ثمين، يُسمَّى «عين النمر». في وقتٍ لاحقٍ، صنعتُ مجموعة من حمامتين مطليتين بالذهب لابن الملك، محمد السادس. بعد عام، في سنة 1988، فكروا في صنع تمثال الحمامة بتطوان. فصنعتُ نموذجًا بالحجم النهائي في مدريد، ونقلناه مفكَّكًا على متن شاحنة إلى تطوان. وتركناه في مستودع بينيت Benet القديم، حيث كان مصنع السكر، لأنه لم يكن واضحًا بعدُ أين سيُوضع التمثال. في وقت لاحق صنعنا التمثال بحجمه النهائي وبدأنا عمليَّة التفريغ، اشتغلنا أولًا بخلاطة أسمنت صغيرةٍ، لكنها عطبت، فواصلنا العمل بطريقة يدويَّة. وتغمرني السعادة حين أَحبَّ سكان تطوان التمثال، وأصبح مندمجًا مع المدينة. عندما أذهب إلى هناك وأذكر أنني صانع التمثال؛ يُبادر الناس إليَّ ويعانقونني؛ فقد أصبح للتمثال رمزيَّة كبيرة، حتى في حفلات الزفاف، تقوم السيارات بالدوران على جوانب الساحة ويؤخذ للعريسين صور مع تمثال الحمامة، لقد تبنَّى أهالي تطوان التمثال، وأصبح شيئًا خاصًّا بهم.

وأنا أسمع تفاصيل خلق حمامة وجعلها حلم الناس في إبقاء شيء من تطوان معهم إن دخلوها أو خرجوا منها، ليقول لي الوراق: إنه يحسب حمامة تطوان بابًا ثامنًا من أبواب تطوان ويطلق عليه: باب الحمامة.

قلت له: وماذا يوحي لك هذا الباب ويُكسبك الشعور؟

قال: البياض خلصك من عقدة التفكير بالعمر وإن طال وإن قصرا. والجناح يبقي الأحلام الطائرة في روحك.

أضحك وأقول: هل ما زلت تحلم يا عم إدريس؟!

يرد: حتى تعيش في تطوان عمرًا أطول؛ ينبغي أن تحلم.

قلت: ما دام الفنان كارلوس غارسيا مويلا قد استلهم نحت حمامته وشكلها من قراءته لطوق الحمامة لابن حزم، فإنه حتمًا يعيش لحظةَ حلم لجعل الجناح والسماء والغرام بوابةً لمن يدخل تطوان، فهي إن ابتعدت عن البحر قليلًا، فهذا الطائر يجلبه إليك. فبالرغم من حجمها الكبير إلا أنك تشعر حين تراها أنها تطير في سماء المدينة ولا تنزل الأرض.

والشيخ إدريس يتحدث عن الحمامة التي لم يشاهدها منذ سنوات إلا أنه كما يقول: متى رفع رأسه وهو جالس في باب حانوته يشاهدها تطير فوقه.

أرفع رأسي مثله، وأتخيَّل أني أشاهدها، ولم أنتبِه إلى صخب وزحام سوق تطوان بأزِقَّته الضيِّقة ومع نشوى رؤية طيران حمامة ضخمة بحجم مركبة فضاء أعيش نشوة تذكر فرحي وإعجابي بما كتبه ابن حزم في طوق حمامته:

في كتاب طوق الحمامة (لابن حزم) قراءة واضحة لمشاعر المودَّة، وهي ذات التي قرأتها في الفضاء المبتهج الذي تنتصب فيه حمامة تطوان، وأشعر أن ابن حزم كتب رسالتَه في الحب على أجنحة حمامة تطوان ثم طوَّق بها عيونَ كل عاشق في هذه المدينة الدافئة والجميلة. وأشعر وأنا أتمنَّى لها أن تغادر حجمها الثقيل وتطير مثل بالون أبيض في سماء المدينة، أشعر أن الشعراء كانوا في بدء وعي الكتابة الروحيَّة يقارنون العشق بالضوء وبطيران الحمام؛ ففيه تتسع مسافة الوصف ويظهر التقريب وتفضح الابتسامات، فبين الحب والضوء وعيٌ لجَفنٍ يتحرك وذاكرةٍ تستعيد بهجةَ ما كان، وما كان هو أننا كنا هناك والآن في مكان جديد، والجديد صنيع لحظة التحرك، ليس بالقدمين أو الزورق أو الحافلة، حركة الجفن تأخذنا للجديد أيضًا.

ويبدو أن جديد الجفن هو وحدَه الذي يرتبط بمخيِّلة التمنِّي الجميلة، وما يُطلق عليه في عالم الخيال (الحلم).

كان حلم ابن حزم واسعًا.. فكتب طوق الحمامة. فأحمِل نصَّ رسالته في العشق وأستَلُّ منه مقاطعَ وأكتبها على أجنحة هذه الحمامة التي يشعر الكثير أن بياض لونها هو عبارات ترحيب بزائري المدينة، فإنها مثل عيون الموهبة الشعريَّة تفتح نوافذ القلب قبل العيون، ومرة أخرَى يسكنني الشعور في تكرار قراءاتي الأولى لطوق الحمامة:

كان (ضوء المعري) واسعًا، فكتب اللزوميَّات وغيرها.

كان بورخيس يقول: العتمة والوردة على أريكة واحدة وبهما نرى أكثر من الممكن.

فيكون رد صاحب طوق الحمامة:

وهذا الليل فيك غدَا رفيقي بذلك أم على سهري مُعيني

فإن لم ينقضِ الإظلام إلا (إذا) ما أُطبِقَتْ نومًا جفوني

فليس إلى النهار لنا سبيلٌ وسُهْدٌ زائدٌ في كلِّ حين

كأن نجومه والغيمَ يخفي سناها عن ملاحظةِ العيون

هو ذاته الليلُ في غرفتي بفندقٍ تشمُّ في صالونه عطور الورد، تعيش مخمورةً في ارتشاف القهوة أو شاي النعناع أو عصير البرتقال، يذهب هذا الوصف (وصف ابن حزم) إلى رؤية يستأثر فيها هاجس قراءة الحِسِّ في شجون النفس، هذا الاستئثار يقودُها إلى فهم ما تملك المودَّة من عمق، وحين يكون معها الضوء تظهر العلامات شواهد هذه المودة التي تلبسنا منذ لحظة نموِّ المشاعر وحتى إغماضتنا الأخيرة العلامات التي يصفها ابن حزم:

((يوقفها الفَطِنُ، ويهتدي إليها الذكي.. فأوَّلُها إدمان النظر؛ والعينُ باب النفس الشارعُ، وهي المنقِّبةُ عن سرائرها، والمعبِّرة لضمائرها، والمعربةُ عن بواطنها، فترى الناظر لا يطرف، يتنقَّل بتنقُّلِ المحبوب وينزوي بانزوائه، ويميلُ حيث مال، كالحرباء مع الشمس)).

لحظتَها يتوحَّد الضوء مع الزاوية التي ننظر من خلالها إلى العالم، وأقف عند حدود استشراف اللحظة، فأُصاب بتِيهٍ ما أنا أردت كشفه وأنا أتخيل أن حمامة تطوان تطير كلَّ ليلة وتدور على سماء المدينة كما الطوق لتُحصي أحلام العشَّاق من النائمين، لأكتشف كما يفعل الصوفي في بهجته مع الحب وصمت المدينة وبدء غفوته القليلة على دكَّة المناجاة، وأعرف أن الصوفيين كانوا يتمنَّوْن من الحمام ليكون ساعيَ بريدٍ لإيصال رسائلهم إلى ما فوق:

النور المُدرِك لِوَعي الكلمة والتي يتداخل معها إحساسُنا بالشجن والشوق وتمزيق الثوب.. فيأخذنا التِّيهُ اللذيذُ إلى مديات خضر تتراوح بين تخيُّل مراعِي الطفولة وبين هواجس الصِّبَا وشباب العشق والعلم وشيخوخة (الصفنة) الطويلة.

وحين تستذكر بوح العشق في تمنِّي الحمامات لتكون ساعيات بريد، سيخبرك أي عاشق من أهل تطوان أن تلك الحمامة التي تَنتصِب في واحدٍ من مداخل المدينة كانت وعلى الدوام ساعيًا أمينًا لخواطر عشقهم ورسائلهم للدُّمَى الذي يشقون معهنَّ خواطر الحلم والغرام.

فتشعر وأنت تستعيد ما تفترضه قراءة من خلق حمامة تطوان لرسالة ابن حزم، أنه صمَّمها وأبدعها في لحظة جماليَّة وصوفيَّة خاصَّة .

تتأمَّل الحمامة في أفق نافذة الفندق وهي تُطوِّق سماء المدينة بذكريات أهلها، وحلمك أنك في زيارة تطوان ورحلتك الأولى ستقف فقط عند حمامتها وأبوابها وأنت تأخذ بنصيحة الشيخ إدريس الوراق:

تطوان تحتاج من زائرها إن كان رحالة ليكتبها في كل رحلة بشكلٍ، فكن أول مَن وطئ قدمًا فيها، تجتهد في قراءة أسرار حمامتها وأبوابها السبعة، وإن جئتَ ثانية فاكتب عن دهشةٍ أخرى فيها.

أقف عند مفردة دهشة، وأتذكر قول الروائي الإيطالي كالفينو عن مُدُنه المدهشة: أكثر ما يُذهلنا في المدن أن تكون ضوءًا فقط!!

فأكتشف من مفردة الشيخ الوراق أن هذا العالم الذي يمتدُّ إلى ما لا نهاية، هو حديقتنا التي نتأمَّل منها، ونُطِل من خلالها على سُدُم الكون الذي فينا وخارجنا؛ لنجد ما لم يَجِده الآخرون من ماسكي لذة المال وسذاجة أن نعيش اليوم على حافَّة بطاقة اليانصيب...!

كل هذا يأتي من جنون الرمش وهو يمشي بخطوات الضوء المُسرعة إلى متن المدونة التي تريد فيها أن تكتشف العالم عبر طوق حمامة طارت في فضاء الحلم واكتشفت عصرًا مركبًا من الحب والزيف والحروب.

يكتب كولمبوس في أوراقه: إن اكتشاف الأرض يتطلب جهدًا هائلًا للسيف والحب.

أقارن هذا بطوق الحمامة والنحات الإيطالي الذي صنع لنا حمامةَ تطوان، وكذلك خواطر ابن حزم فتصدِمُني نظرة البصير إلى هذا الهاجِس في رؤى بورخيس وهو يكتب عن ألفِ ليلة وليلة من أن شهرزاد كان تصنع الحكايات وترسم أسرابًا من الحمام في عيون شهريار ليبقى مستيقظًا وهو يستمع إلى حكاياتها إلى الصباح المباح، ومع ابن حزم وبورخيس والنحَّات الإسباني حيث أرى الحب لغزًا نكتشفه عندما نعرف ما في رؤوس من نَوَدُّهن على الفراش أو في نزهة المساء أو اللائي يُشاركننا مودَّة رسالة العشق وهي تسطر أحرفها من ضوء قلوبنا المشتعلة في أرصفة المحطات والمطارات أو تلك التي مدَّت أجسادها بمحاذاة شوارع المُدن المُغبَرَّة في جنوب القهر والاستلاب، والملوك الذين لا يرون من الكون سوى غُرَف البهجة والمتعة في أعالي زقوراتهم الشاهقة.

إنهم ينظرون إلى المودَّة نظرة الناظر إلى ظِلِّه فلا يرَى سوى أطياف الوقت تُسطِّر عليه الحكايات والمشاهد، ومثل أي متصوِّف مُذاب في رقة الرؤية، يبكي.. هذا البكاء الذي يصفه ابن حزم بأنه مثل دموع حمامةٍ ذابَتْ من الهوى فاشتدَّ بياضها من العشق، ولأن الحمامة عنده ليست سوى جارية جميلة تغزل خصرها بلمعان العود وموسيقاه فقد ألبسها الشاعر طوق مودَّته وخلَّدها في هذه المُدوَّنة الأندلسيَّة التي كُتب لها أن تكون من خوالد الدهر..

قال الوراق الذي هو أوَّل مَن تعرَّفت عليه في أول نهارات طنجة: الإسباني الذي عمل الحمامة نحتًا أراد سلامًا يعتذر فيه عن كل الذي عملته إسبانيا بتطوان والمدن المغربيَّة الأخرى، ثم قال بتنهيدة أتعبها تراكم السنوات في عمره: تعرف يا ولدي، أنا لم أشاهد تلك الحمامة من زمن طويل، لأن قدمي بالكاد توصلني من البيت إلى الحانوت في هذا السوق. وبعض زوار المدينة من الغرباء يسألون إن كانت لدي صور تباع لتلك الحمامة ؟

فأقول لهم: أنا أبيع الزمن وليس الصور.

أودِّع الرجل وأتمنَّى عليه أن يقبل زيارتي له في حانوته في مرَّاتٍ أخرى لأحصل على إجابات ربما لن أجد لها أجوبة، لمجرد أنني زرت المكان وتأملت معماره؛ حيث بدت الهندسة بذائقتها الإسبانيَّة تُنبِئك أن الكثير من المهندسين الإسبان اشتغلوا هنا وتركوا مزاجهم الحضاري من خلال رؤية جماليَّة قبل أن تكون استعماريَّة، وأخبرته أنني عندما كنت في طنجة ولشهر كامل في أول زيارة لها صادفت ورَّاقًا، وكان نافذةً رائعةً عرفت من خلالها المدينة، ويبدو أن صُحبة الورَّاقين تمنحُكَ مفاتيح المدن لتفتح الأبواب وترى وتتمتع.

ضحك وقال: نعم يا ولدي، الورَّاق مفتاحه الكلمة، وبالكلمة خُلِق العالم.

شكرته، وقد أتعب الزمنُ والشيخوخةُ حاسَّة النظر في عينيه، لكنني وأنا أصافحه شعرت أن أصابع يديه في رعشتها تُدوِّن شيئًا من تواريخ أمكنة أحب أن أراها، وهو يخبرني بسريالية غريبة ويقول: المعارك التي حدثت بين أهل تطوان والجنود الإسبان، قد تسمع صهيلَ خيولِها في صَخَب السوق. وأشعر أنني أسمعه كل يوم، أما أنت فتسمعه لأول مرَّة؛ لهذا لا تستطيع أن تُميِّزه، وستُميِّزه متى بَقِيت في تطوان زمنًا أطول.

بعد هذا اللقاء القصير، لم أكن أرغب في الدخول إلى السوق، وفضلتُ أن أعود إلى الفندق؛ لأعيد ترتيب حسابات التجوال في المدينة، وسيكون صباحي في قصر تطوان، وسأتذكر حكايات زميلي المُعلِّم عنه يوم كان يأتي إلينا من عطلاته الصيفيَّة، ويؤنس ليلَ الأهوار بحكاياتٍ عن مُدُن حالمة ربما نرى ظلالَها في أخيلة ناعمة في حكايات ألف ليلة، ليتمنَّى كل واحد منَّا أن يكون تقاعُدُه فيها، وهو يقول لنا:

في النهاية سأشتري بيتًا في تطوان، ومتى أشتاق لصباح الجواميس وهي تمشِي بكسلٍ إلى الماء والقصب، أجيء ليوم أشم هواء القرية ثم أعود لألعب النردَ مع واحدٍ من أحفاد المورسيكيين أو أبي عبد الله الصغير في مقهى بتطوان.

لقد نصحني الشيخ الوراق أن أزور قصر تطوان أولًا، وهو يقول كل شيء فيه ملوكيٌّ، ولكنك ستشمُّ فيه عطر الملوكيَّة المغربيَّة وليس الإسبانيَّة، وسترى الأندلس على شكل زخارفَ وأقواس، وملامح لسلاطين وخلفاء وشعراء نزحوا من غرناطة وإشبيليَّة وقشتالة وقرطبة ليسكنوا الحسيمة أول مرة، ثم زحفوا ليعيشوا في دفء تطوان وجمالها. لكنه قال بعد ذلك: أفضل أولًا أن تدور زائرًا ومستفهمًا عن سبعة أبواب في تطوان هي تاريخها كله.

وأنا أغادر حانوت الورَّاق وقد أهداني كتابًا قديمًا على شكل مخطوطة كتبها خطَّاط مغربي من أهل تطوان، يستنسخ فيها مشاعر أهل الأندلس يوم نزلوا أرض تطوان، ويوم بنَوْا وعمَّرُوا واستصلَحُوا أرضَ وبطونَ الوديان والسفوح، ثم شعروا بعد عقود أن الإسبان يلاحقونهم في أرضهم الجديدة، ويريدونها ملكًا لهم.

وحين عدتُ للفندق لأضع خرائط مشاوير اليوم الثاني في لقائي مع تطوان، قلَّبتُ صفحات المخطوطة، وكان ورقُها عتيقًا، لكن كلماتها أنيقة ومكتوبة بخط الثُّلُث، واضحةً وكبيرةً، ومن أول مشاعر مؤلفها وعناية كاتبها بخطِّه شعرتُ أن الفكرة والغرض والتأليف في تلك المخطوطة هو عبارة عن مرثيَّة لعبد من عباد الله يشكو من ظلم الإسبان، وهو يقول: هؤلاء الإسبان النصارى أخذوا منا الثغور الخُضْر وجنائن الأندلس واليوم يأتون إلى تطوان ليسرقوا منها زينتَها وحدائقَها وصباحاتِها.

أقرأ في مشاعر صاحب المخطوطة، وأكاد أن أُمسك دمعتَه من أجل مدينته، ومن أولها أشعر أن تطوان ربما عاشت ذات بلاء المدافع الذي عاشَتْه طنجة، ولكنَّ الفرقَ أن طنجة كانت تُغزَى من البحر، وتطوان شقيقتها كانت تُغزَى من البر والبحر.

وفي أول القول بعد البسملة والصلاة على النبي وآله الطاهرين يقول الكاتب: إن القصد هنا سلامة والدعاء من أجل تطوان زينة الأمصار والبلدان، وبلد فيها صباح الشمس كوردة بستان، ادخرت الحُسن ولم تعش في الظن أنها ستكون طمعًا للإفرنجة من برتغاليين وإسبان بعد أن أبقينا لهم هناك القصور والأسوار والجنائن والحسان، لكنهم لم يرحموها فأتوها غزاةً من كل الجهات فأوغلوا فيها جروحًا ونحيبًا وألمًا، وخلطوا الموج بالدم والحنين بالألم، ورموا إلى صدرها القنبلةَ والسهم. آهٍ يا تطوان.. يا واحة الليمون والغناء والقلم.

أحزن مع حُزن صاحب المخطوطة في سجعه المُموسَق، وأحسبه بهمِّه هذا إنما كان رغبةً منه بإبقاء المدينة تعيش في قلبه ولسان حاله يقول: إن الإسبان سيسرقون منه تطوان كما سرقوا الأندلس والقصور والحدائق والجنان.

وربما أي مؤرخ تطواني حين تُجالسه تشعر أنه يمتلك بذاكرته فصولًا لا تُنسَى عن تواريخ المدينة وهي تُقاوِم المستعمِرَ وتتأمَّل لسنواتٍ طوالٍ أن حاكمها كانت تأتي إليه الأوامر من مَلِكه الإفرنجي ليحكم المدينة حكمًا قاسيًا، وخزائنه تمتلِئ بخيرات وموارد تطوان.

فأترك حُزن المخطوطةِ، وأتصفَّح كتابًا آخرَ اشتريتُه من الشيخ إدريس الوراق يتحدث عن التاريخ الأول لتطوان مع مشاعر تسكنني أن المدن الجديدة في كل الأصقاع تبنَى على أطلال مُدن قديمة، وأوعَزَ هذا في شعوري أن الوالي العثماني مدحت باشا عندما قرَّر بناء مدينتِي (الناصريَّة) فهو أراد بناءها على أطلال الأثر الأسطوري لمدينة أور القريبة، وهي واحدة من أعظم الممالك السومريَّة القديمة، وحين أتصفح وفي هذا الكتاب أتخيَّل ولادة المدينة بعد اندثار أمكنةٍ وحضاراتٍ قديمة وُلدت في ذات المكان، لكني أرى ملامح المدينة التي يُطِل صباحُها عليَّ من نافذة الفندق قد بدأَتْ وتشكَّلت مع تشكُّل مشاكل مملكة غرناطة بالأندلس ثم سقوطها سنة 1492م، وهو بداية ميلاد تطوان الأندلسيَّة، إذ كانت نهاية مملكة بني نصر إيذانًا بانبعاث تطوان الأندلسيَّة بمسيرتها التاريخيَّة الحافلة وإنجازاتها الحضاريَّة الكبيرة، إنها مدينة في بداياتها الأولى بكل شيء تقريبًا للفردوس المفقود أو الموعود إذا أردنا استعارة تعبير المؤرخ الكبير حسين مؤنس. ولقد أخذَتْ تطوانُ على عاتقها لَعِب دور القلب المُفعَم بذكريات الغرناطيين والموريسكيين من بعدهم. حتى تشعر أن جواب نزلاء الفندق سيكون واحدًا حين تسألهم: لماذا أتيتم إلى تطوان، وطنجة جنبكم أكثر عالميَّة؟! فيكون الرد: جئنا لنرى الأندلس.

فأتمنى أن نذهب معًا لنرى ونتجوَّل في قصر تطوان فإن التاريخ هناك سيتكلم معك بلغةِ تاريخ المكان، لكن القصر ليس أقدم الأبنية المتميِّزة في تطوان على الرغم من صفته الملكيَّة، فقد ترك المعمارُ الإسبانيُّ له أثرًا كبيرًا في تطوان ومنها بنايات السينما والمسارح وأبنية تاريخيَّة تشغلها دوائر حكوميَّة، وهناك أبواب تطوان السبعة: باب العقلة، وباب الجياف، وباب الصعيدة، وباب المقابر، وباب النوادر، وباب والتوب. وحين استذكرتُ الأبوابَ مع الشيخ إدريس البواب، قال: إن روحَ المدينة وتواريخَها ومَن يدخل ويخرج معلقةٌ بتلك الأبواب، وقال: إنها سبع قصص وسبع أساطير وسبعة تواريخ.

وأبواب تطوان لا تختلف عن أبواب المدن التاريخية الأخرى، وأعرف بالحدس أن أبواب المدن هي لحظة الولوج إلى معرفة ما تم بناؤه، أما السر الخفي فيبقى ساكنًا وبصمتٍ ولا يُتبادل إلا بين أبنائها، والغريب الذي يدخل من أي من هذه الأبواب السبعة حين يريد أن يعرف سرَّ تسمية الباب يسألونه عن غرضه، فحين يقول لهم أنه ليس سوى عابر سبيل فلا يجيبونه، أهل تطوان يفسرون أسماء أبوابهم السبعة، ولم يعتقدوا أنه يريد كشفًا روحيًّا لمدينتهم كما فعل ابن بطوطة وماركو بولو حين أتوا المدن فقرأوا باطنها وتركوا ظاهرها لنظرات حلم في أول بهجة تسكنهم، وأول خطوة، وأول قدح شاي في مقهى.

ولكني تذكَّرت الوجه المبتسم للشيخ إدريس، وهو ينصحني أن أَدُور على أبواب تطوان لأعرف متعة لحظة الدخول، وأنا أخبره متألمًا أن في كتاب رحلة ابن بطوطة لم أقرأ حديثًا عن بابٍ واحد من أبواب تطوان، هذا يعني أنه لم يكتب عنها ولم يَزُرها بالرغم من أنها قريبة من خطوات بَغلَتِه.

قال الشيخ: هذا ما ظللتُ أبحث وأسأل طوال عمري مع هذا الحانوت وقراطيسه.

قلت: وما الذي توصلت إليه.

ضحك وقال: لا شيء، مع قناعة غامضة، أنه زارها لمرَّةٍ أو مرَّات يزور واحدًا من أقاربه مريضًا أو أتى من الحج.

قلتُ ضاحكًا: لو كان حدث هذا لأشار إليه.

قال: هو خرج من طنجة عبر الجهة التي تُفضي إلى العالَم الآخر، ولم تكن هذه الجهة تطوان، وحين عاد إلى المغرب كانت الرحلات قد أتعبته كثيرًا، ففكَّر ليتذكَّر لا ليزور مُدنًا أخرى. كن بديلًا عنه، ابن بطوطة من بلاد سومر يرتدي عباءة ابن بطوطة ويختار بابًا يستذكر في تسميته محطَّة مهمَّة في حياته ويدخل منه، فحمامة تطوان ليست بابًا من تاريخ بعيد، أنها تحفة فنيَّة لجمال يعيد راحة النظر بعد تعب السفر إلى كلِّ مَن يقصد تطوان زائرًا، أما أبوابها فمن خلالها تدخل إلى روحها.

إحسان يتوّج بلقب بطولة نهائي العراق بالشطرنج المرحلة الأولى

إحسان يتوّج بلقب بطولة نهائي العراق بالشطرنج المرحلة الأولى

سيل الخريجيين.. الى أين؟

سيل الخريجيين.. الى أين؟

غزل نوار تتوّج بلقب نهائي العراق للشطرنج النسوي المرحلة الأولى

غزل نوار تتوّج بلقب نهائي العراق للشطرنج النسوي المرحلة الأولى

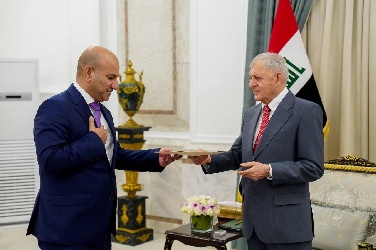

الشمّري يؤدّي اليمين محافظا لديالى

الشمّري يؤدّي اليمين محافظا لديالى

قراءة في رواية البصاصون.. رحلة سردية بدهاليز التاريخ الغامضة

قراءة في رواية البصاصون.. رحلة سردية بدهاليز التاريخ الغامضة

تسيير 3 آلاف رحلة جوية لنقل الإيرانيين إلى العراق

تسيير 3 آلاف رحلة جوية لنقل الإيرانيين إلى العراق

الجاير يضع أمن ديالى في طليعة أهدافه للمرحلة المقبلة

الجاير يضع أمن ديالى في طليعة أهدافه للمرحلة المقبلة

ديالى تجتاز الإنسداد وتختار حكومتها المحلية بعد أشهر من الخلافات

ديالى تجتاز الإنسداد وتختار حكومتها المحلية بعد أشهر من الخلافات