ترامب ووقف الحرب على غزة: بين استعراض القوة وغفلة الضمير الغربي

أورنيلا سكر

بعد أكثر من عامٍ على الدمار غير المسبوق في غزة، أطلّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في مشهدٍ احتفاليٍ أراد من خلاله أن يُعيد تقديم نفسه كـ«صانع سلام» بعد سنواتٍ من الفوضى التي عمّقت جراح الشرق الأوسط. غير أن السؤال الأهم الذي يطرحه هذا المشهد لا يتعلق بما فعله ترامب الآن، بل بما لم يفعله طوال الأشهر الماضية، حين كانت آلة الحرب الإسرائيلية تفتك بكل مقوّمات الحياة في غزة.

ففي اللحظة التي يتباهى فيها ترامب بأنه أوقف الحرب، تغيب عن الرواية الغربية حقيقة أن هذه الحرب كان يمكن أن تتوقف منذ شهور طويلة، وأن الثمن الإنساني والسياسي الذي دفعه الفلسطينيون، بل والعالم أجمع، كان نتيجة مباشرة لصمت واشنطن وتواطئها مع استمرار القصف والحصار.

إن نقدي يأتي انطلاقًا من إيماني العميق بالعدالة الإنسانية التي فرضها الغزّاوِيّون بفضل صمودهم البطولي؛ فلو أردنا أن نشكر أحدًا، فهو الشعب الفلسطيني الجبّار الذي صمد وتجاوز جراحه.

أما حماس وإسرائيل، فلم يحققا سوى نتيجة صفرية والعودة إلى المربع الأول، إذ أصبحت إسرائيل منبوذة عالميًا، وتجلّت الارتدادات داخل البيت الإسرائيلي ضد نتنياهو. ومع ذلك، لم يحقق «طوفان 7 أكتوبر» التغيير الموعود، لأن جوهر الصراع بين الغرب والقضية الفلسطينية يبقى صراعًا استعماريًا أكثر منه قضية إنسانية أو صراعًا أمنيًا.

وفضلًا عن ذلك، فإن كل تلك المآسي لم تبدّل نظرة الغرب العنصرية تجاه المسلمين والعرب، وبقي خطابه يصنّف الفلسطيني «كحيوانٍ بشري»، في استمرارٍ للرؤية الاستشراقية القديمة ذاتها. وهذا ما قصدته في مقابلةٍ سابقة لي حول ذكرى 7 أكتوبر حين وصفتها بأنها عملية إسرائيلية بالأساس، لما حملته من أبعادٍ توظيفية وسياسية تخدم استمرار المشروع الاستعماري في المنطقة.

حرب طويلة بلا مبرر

الصفقة التي يروَّج لها اليوم على أنها «اختراق تاريخي» ليست سوى إعادة إنتاج لاتفاقات سابقة كان يمكن التوصل إليها منذ يونيو 2024، وفق ما تشير إليه تقارير عدة.

فشروط حماس لم تتغير: إطلاق الأسرى الفلسطينيين، انسحاب القوات الإسرائيلية، ووقف الحرب. وهي الشروط نفسها التي كانت الحركة قد أعلنت استعدادها لقبولها مرارًا، لكن إسرائيل رفضت دائمًا بحجة القضاء الكامل على حماس.

اليوم، وبعد آلاف القتلى والجرحى، وافق نتنياهو على الشروط ذاتها تقريبًا. الفارق الوحيد هو أن الثمن الإنساني تضاعف، وأن غزة تحولت إلى أنقاض يصعب فيها العيش أو الإعمار. ما تغيّر إذن ليس موقف حماس، بل حسابات إسرائيل السياسية، وضغط الشارع الإسرائيلي الذي خرج يطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

ترامب ونتنياهو: من تحالف القوة إلى تصادم المصالح

يعكس المشهد الحالي تحول العلاقة بين ترامب ونتنياهو من التحالف إلى التنافس على النفوذ.

فالرئيس الأمريكي الذي طالما تباهى بدعمه غير المحدود لإسرائيل قرر هذه المرة أن يفرض إرادته على نتنياهو بعد أن فشل الأخير في تحقيق نصر عسكري أو سياسي، وأغرق إسرائيل في عزلة دولية متزايدة.

تقول مصادر دبلوماسية إن لحظة التحول جاءت عقب فشل إسرائيل في محاولة اغتيال وفد حماس المفاوض في الدوحة، وهو ما اعتبره ترامب «تحديًا شخصيًا» له ولنفوذه في الخليج. عندها فقط استخدم أدوات الضغط الأمريكية، بما في ذلك تهديد إسرائيل بعزلها دبلوماسيًا، وإبرام اتفاق دفاعي مع قطر لتقوية موقعها الإقليمي.

لم يكن ذلك فعلًا نابعًا من حرصٍ على إنهاء المعاناة الفلسطينية، بقدر ما كان رسالة نفوذ أمريكية موجهة إلى تل أبيب والعواصم الإقليمية معًا.

سلام بلا عدالة

من السهل تقديم ترامب على أنه «الرجل القوي الذي أوقف الحرب»، لكن الأصعب هو تجاهل أنه كان قادرًا على ذلك منذ اليوم الأول. فقد امتلك كل أدوات الضغط السياسي والعسكري على إسرائيل، غير أنه اختار الصمت حين كانت المجازر تُرتكب في غزة، ربما لأن مشهد الدمار لم يكن آنذاك يهدد صورته أو مصالحه.

هذا النمط من السلوك يعكس ازدواجية الموقف الغربي تجاه القضية الفلسطينية:

– فحين تُرتكب الجرائم، يُقدَّم الأمر كـ«ضرورة أمنية».

– وحين تتوقف الحرب، يُحتفى بالأمر كـ«إنجاز سياسي».

أما الإنسان الفلسطيني، فيظل غائبًا عن الرواية، محجوبًا خلف لغة المصالح والاتفاقات.

غزة التي لم تنتصر ولم تُهزم

لم تُهزم غزة عسكريًا رغم حجم المأساة، لكنها دفعت ثمنًا باهظًا في الأرواح والبنية التحتية والكرامة الإنسانية.

أما إسرائيل، فخرجت من الحرب أضعف سياسيًا وأكثر عزلةً أخلاقيًا. فقد حوّل استمرار القصف والتجويع الدولة العبرية إلى موضوع إدانة دولية، وفتح الباب أمام نقاشات غير مسبوقة في الغرب حول الطابع الاستعماري للسياسات الإسرائيلية.

أما الولايات المتحدة، فوجدت نفسها مجبرة على التدخل بعدما أدركت أن استمرار الحرب يقوّض صورتها كقوة عظمى قادرة على ضبط حلفائها.

من هنا جاءت وساطة ترامب، لا بوصفها «نقلة نحو السلام»، بل محاولة لإنقاذ ما تبقّى من النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بعد أن بدأ يتآكل أمام صعود قوى إقليمية جديدة، واستعادة الشارع العربي والإسلامي لوعيه السياسي.

ما وراء الاتفاق

حتى الآن، لا يحمل الاتفاق الجديد ملامح تسوية دائمة. فهو مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، لا يعالج جذور الصراع ولا ينهي الاحتلال.

لكن أهميته تكمن في أنه كشف مجددًا طبيعة النظام الدولي الذي يقيس السلام بمصالح الأقوياء لا بحقوق الشعوب.

وفي ذلك، تبرز غزة مرة أخرى كمرآة أخلاقية للعالم، تفضح ازدواجية الخطاب الغربي، وتذكّر بأن العدالة لا تُمنح بقرار من البيت الأبيض، بل تُنتزع من تحت الركام.

ختاما؛ يُظهر هذا الاتفاق رغم محدوديته أن الصراع على فلسطين لم يعد فقط بين مقاومة واحتلال، بل بين رؤيتين للإنسانية:

إحداهما تعتبر العدالة قيمة عالمية لا تتجزأ، والأخرى تراها امتيازًا سياسيًا يُمنح وفق المصالح.

وفي قلب هذا المشهد، تبقى غزة، بكل ما فيها من ألم وصمود، شاهدًا على سقوط الخطاب الغربي الأخلاقي، وعلى أن الحقيقة لا يمكن طمسها مهما تغيرت خرائط القوة.

**كاتبة لبنانية متخصصة في العلاقات الدولية والدراسات الاستعمارية .

بغداد تفتح باب الإعتراض على تعيينات العقود

بغداد تفتح باب الإعتراض على تعيينات العقود

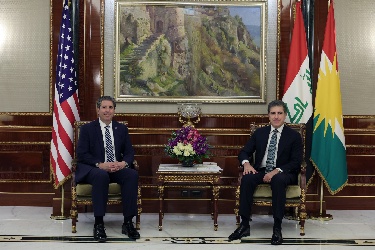

البارزاني وريغاس يشدّدان على محاسبة مهاجمي كورمور

البارزاني وريغاس يشدّدان على محاسبة مهاجمي كورمور

تنسيقية واسط تحذّر من الإلتفاف على مقعد كوتا الفيلية

تنسيقية واسط تحذّر من الإلتفاف على مقعد كوتا الفيلية

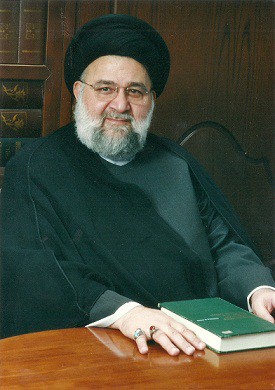

قارن بين السرّاج وبين نفسك

قارن بين السرّاج وبين نفسك

إقتصاد مرتهن وأسواق مستباحة.. العراق بين النفط والميليشيات

إقتصاد مرتهن وأسواق مستباحة.. العراق بين النفط والميليشيات

أزمة إقتصادية خانقة في غزّة وغضب شعبي من إستقطاعات قسرية على الرواتب

أزمة إقتصادية خانقة في غزّة وغضب شعبي من إستقطاعات قسرية على الرواتب

هدوء حذر في خبات بعد مواجهات دامية بين الهركية والبيشمركة

هدوء حذر في خبات بعد مواجهات دامية بين الهركية والبيشمركة

مسؤول أمريكي يصل بغداد عقب لقاء السوداني مع مبعوث ترامب

مسؤول أمريكي يصل بغداد عقب لقاء السوداني مع مبعوث ترامب