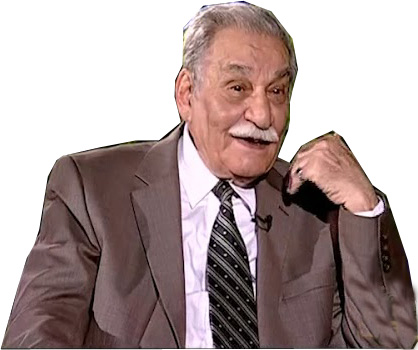

احمد الحبوبي اسبق الوزراء قبل ان يتم قرنا كاملاً : أتمنى رؤية العراق معافى قبل مغادرتي الدنيا

مجيد السامرائي

رجل لا يمكن لمن عرفه إلا أن يُحبّه، فاسمه ــ في ظنّي ــ مشتقّ من المحبّة ذاتها... الوزير السابق، الأستاذ المحامي أحمد الحبوبي،

شاع بين الناس أن من يشتري منه يقول: “من عند أبو حبوبي”، “ورايحين إلى أبو حبوبي”.

وهكذا التصق هذا اللفظ الجدّ المحبّب باسم جدّنا السيد مصطفى، وشيئًا فشيئًا صار يُعرف بلقب “أبو حبوبي”، وورثنا عنه هذا اللقب الذي أصبح عَلَمًا على العائلة.

لكن ما نراه اليوم من شهرة للقب “الحبوبي” لا يقتصر على الاسم فحسب، بل نجد تمثالًا وساحة بهذا الاسم.

التمثال الذي ترونه اليوم في “ساحة الحبوبي” بالناصرية هو لعمي الأكبر، السيد محمد سعيد الحبوبي، أحد أبرز أعلامنا.

كان شاعرًا ومجاهدًا، وقد أعلن الجهاد ضد الاحتلال البريطاني إبّان الحرب العالمية الأولى، عندما نزلت القوات البريطانية في البصرة.

قاد جيوش المجاهدين وحاربهم في منطقة الشعيبة، وهناك استُشهد.

وتكريمًا له، أقام له أهل الناصرية تمثالًا في الساحة التي سُمّيت باسمه، فصار اسم “الحبوبي” رمزًا للجهاد والوطنية.

الشاعر الحبوبي

دعني أتحدّاك بسؤال لم تذكره من قبل في كتبك أو لقاءاتك: حدّثني عن “حبوبتك”!

آه، حبوبتي! في النجف نُطلق على الجدة أو الأم الكبيرة “حِبَّابة”.

كانت جدّتي صفية، رحمها الله، هي من ربّتني، فقد كنت أصغر أولاد ابنتها، وكانت والدتي لا تعيش معنا.

عشت معها طفولتي... كانت توقظني صباحًا، تهيّئ لي فطوري قبل المدرسة، ثم أعود لأتناول الغداء معها.

أذكرها بكل حبّ ووفاء، كانت حياتي، وحنانها لا يُنسى.

ومَن والدكم الكريم؟

والدي هو السيد هادي الحبوبي، والاسم الكامل لي هو: أحمد عبد الهادي الحبوبي.

أبي هو الأخ الأصغر لثلاثة رجال هم:

الأول، عمي محمد سعيد الحبوبي، الشاعر والمجاهد المعروف.

الثاني، السيد حسين الحبوبي، والد الشاعر محمود الحب.

والثالث، هو والدي عبد الهادي، وقد عاش قرنًا من الزمن؛ مئة عام بالتمام.

ونحن، بحمد الله، عائلة معمّرة.

حضرتك، من مواليد أي عام؟

أنا من مواليد عام 1931، يعني بحسب حساب العرب نكون في عام 2025 قد بلغنا الرابعة والتسعين.

وهل تشعر أنك كبرت فعلًا؟

صراحة لا... ما زلتُ أعيش الشباب، وأحمد الله على ذلك. أعتقد أن السرّ في ذلك يعود إلى نمط تربيتي، فقد نشأت بعيدًا عن المغريات؛ لم أدخّن، ولم أشرب، ولم أنخرط في عادات سيئة. ثم إننا عائلة معمّرة بطبيعتنا.

هل خضعت مؤخرًا لفحص طبي؟ وهل تعاني من أمراض؟

آخر فحص طبي أجريته كان قبل نحو عامين،، بالطبع، مع تقدم السنّ تبدأ بعض الأعراض بالظهور. أصبتُ بداء السكري، وأتناول له الحبوب، وكذلك أعالج ضغط الدم بالأدوية. لكنني، بحمد الله، ملتزم بالرياضة. أمارس رياضة المشي يوميًا لنحو نصف ساعة، وأنا مقيم في القاهرة، ومنتسب لأحد النوادي هناك وأذهب إليه بانتظام.

كم مضى من الزمن على إقامتك في القاهرة؟

أكثر من ثلاثين عامًا. غادرت العراق بناءً على نصيحة قدّمها لي محامٍ بعثي كبير يُدعى عبد الرزاق الحديثي. كان يعرف موقفي المعارض للنظام البعثي، فقال لي: “أبو غسان، أنصحك أن تغادر العراق بعد عام السبعين”.

ففي تلك الليلة، التي شهدت اعتقالي، رأيت أمام عينيّ إعدام سبعة وخمسين شخصاً.

فاجأني الحديثي بقوله: “لقد اعتقلوك ثلاث مرات، وفي الرابعة سيقتلونك”.

أمين عام الأمن العام ناظم كزار رفض منحي الموافقة على السفر، فتوسّط لي صلاح عمر العلي، وكان آنذاك وزير الإعلام، وقد عمل سابقًا موظفًا لديّ في البلديات.

أذكر أني رفضت فصل أحد الموظفين لأنه كان بعثيًا، وقلت لهم: “أنا لا أفصل إنسانًا بسبب عقيدته، سواء كان بعثيًا أو غيره”.

لكنك كنت من حزب آخر، أليس كذلك؟ ما الفرق بين حزبك وحزب البعث؟

نعم، أنا كنت من الحزب العربي الاشتراكي، وليس من حزب البعث العربي الاشتراكي. هناك شعرة تفصل بيننا، شعرة العقل.

البعثيون كانوا يرون أنفسهم الممثلين الوحيدين للقومية العربية، ولا يسمحون بوجود أي حزب قومي آخر. أما نحن، فكنا نؤمن بما كان يؤمن به عبد الناصر: “حرية، وحدة، اشتراكية”... وإنْ كنا نقولها أحيانًا: “وحدة، حرية، اشتراكية”. نحن ناصريون بالفكر والانتماء، وعبد الناصر جسّد أهداف القومية العربية.

هل هذه الذكريات جزء من مذكراتك؟ ألاحظ أنك كتبت رسالة اعتذار... ما مضمونها؟

نعم، كتبت رسالة اعتذار ضمن مذكراتي، لا لأني ارتكبت شيئًا يسيء إلى وطني أو شعبي، بل لأني شعرت بالحسرة.

لقد استُدعيت مرّتين، الأولى زمن عبد السلام عارف، ودامت أربعين يومًا، والثانية في زمن عبد الرحمن عارف، واستمرت ستة أشهر.

رسالتي كانت: اعتذارًا للشعب العراقي، لأننا، كرجال سياسة، لم نستطع تحقيق آماله، ولم نتمكن من رفع الأذى عنه.

وهذا كل ما في قلبي: حزنٌ على ما لم نتمكن من تحقيقه، لا على ما فعلناه، فالحمد لله لم أُسئ إلى أحد، ولم أُقصّر في وطني ما استطعت.

لعلّي أبدأ معك بالسؤال الأهم... ماذا تقول اليوم، بعد هذه السنوات الطويلة من العمل العام؟

ما أتمناه اليوم هو أن يُرفع الأذى عنا، وأن يُعد ذلك بمثابة اعتذار منّي إلى شعبي، لأننا – للأسف – لم نحقق آماله. ومع ذلك، أحمد الله أنني لم أقم بشيء يُسيء إلى العراق أو إلى أهلي. وأقول: هل بعد الموت من مستعتب؟ أنا اليوم على أعتاب قرن من العمر، فماذا عساي أن أفعل؟ كل أملي أن تكتحل عيناي برؤية وطن سيّد، كريم، ومعافى.

هل أنت راضٍ عن الوضع الحالي في العراق؟

لا، لست راضيًا. منذ الاحتلال الأميركي في عام 2003 وحتى اليوم، والأمور في تراجع مستمر. من سيئ إلى أسوأ، والوضع ينذر بالخطر.

وفي مصر أراك وأنت لاهٍ

وقلبك في العراق جوىً يذوبُ

عبد المحسن الكاظمي

كما قال يوما

نعم، كنت في مصر، لكن قلبي ظل هناك، في العراق، حيث الذكريات والهمّ الوطني. وأحيانًا أقول لنفسي: “مُكرهٌ أخاك لا بطل”. هكذا نُفيت أو هربت، بعد أن أفرغ النظام السابق العراق من كل صوت معارض ووطني.

متى شعرت أنك بطل؟

لم أشعر يومًا أنني بطل، أنا مجرد مواطن بسيط، يؤدي واجبه تجاه وطنه وأمته العربية، ولا أكثر.

تجربتك الوزارية... ما أبرز محطاتها؟

عملت وزيرًا في عهد عبد السلام عارف، رجل قومي، نظيف، ومخلص. استوزرت أول مرة لمدة أربعين يومًا فقط، ثم استقلت. ثم عُدت إلى الوزارة في زمن عبد الرحمن عارف لحوالي ستة أشهر، واستقلت مرة أخرى، لأن التدخلات العسكرية كانت تعيق عمل الحكومة، خاصة من قِبل سعيد الصباغ وبعض العسكريين.

ما أبرز إنجاز لك خلال تلك الفترة؟

أهم ما أنجزته كان إصدار قانون عمالي أنصف العمال، وقد تم ذلك في فترة وجيزة، لكنه كان مؤثرًا. وبعدها آثرت الانسحاب لأنني لا أقبل أن أكون شاهد زور أو مجرد واجهة.

كيف بدأت علاقتك بعبد السلام عارف؟

تعرّفت إليه بعد ثورة 14 تموز، حين كنت مسؤول الجبهة الوطنية في النجف. شكلنا وفدًا وذهبنا لزيارة الثوار في وزارة الدفاع، وهناك التقيت به لأول مرة، كان خطيبًا ارتجاليًا، يحمل توجهًا قوميًّا واضحًا، يزور المحافظات ويلقي الخطب؛ لكنه كان يثير غضب الشيوعيين أحيانًا، خاصة عندما كان يذكر الرئيس جمال عبد الناصر ويقول: “أخونا الأكبر”. وهذا الأمر سبّب له خلافات مع عبد الكريم قاسم، ومع الشيوعيين، وامتد الخلاف حتى داخل الجبهة الوطنية التي انتهت بالانقسام.

وماذا عن تجربتك مع الاعتقال والمنفى؟

بعد ثورة الشواف، كنت من كبار القوميين، فاعتُقلت وحُكم عليّ بالإعدام، ثم تمكنت من الهرب إلى السعودية، ومن هناك إلى مصر، وعدت إلى العراق في عام 1963.

هل كنت قريبًا من النجف؟

نعم، كان للنجف مكانة خاصة في قلبي، ولا أنسى كيف خرجنا في مظاهرات قومية تضامنًا مع عبد السلام عارف بعد إقالته من منصبه العسكري، كانت مظاهرة كبيرة جرت في مناسبة دينية، لكن دوافعها كانت سياسية.

مانوع حياتك اليوم؟

أنا رجل وحيد الآن، تفرّق أبنائي بين الشرق والغرب، لكن ما زلت أحتفظ بالأمل في العراق. أحب الكاظمية كما أحب حيّ “أكد” في بغداد، وأجد فيه شيئًا يشبه “الدقي” في القاهرة، أعيش بذكرياتي، وأكتب، وأتأمل، وأدعو لوطنٍ كريم معافى.

نلاحظ أن صورة عبد الكريم قاسم موجودة على غلاف الكتاب، لكنه من الشخصيات التي لم تتحدث عنها كثيرًا…

لا، في الحقيقة لم أكن أعرف عبد الكريم قاسم معرفة شخصية عميقة، التقينا مرة واحدة فقط، وكانت جلسة قصيرة في وزارة الدفاع، استمرت نحو ساعتين، كنا ضمن وفد زائر، وأحد أعضاء الوفد تحدث معه عن نوايا الشيوعيين، فما كان من عبد الكريم قاسم إلا أن قال له بحدة: “لا أسمح لك أن تتهم وطنيين”.

بعد أن غادر عبدالكريم قاسم، بقي عبد السلام عارف معنا، فقال لذلك العضو بصراحة: “أنا فهمت قصدك… أنت تريد كسر ظهورهم”، وأدركت حينها أن الخلاف بين قاسم وعارف بدأ مبكرًا جدًا، ولم تمضِ سوى أسابيع قليلة على الثورة.

الشارع العراقي

ما طبيعة هذا الخلاف بينهما؟

كان هناك مشروعان واضحان في الشارع العراقي آنذاك: الشيوعيون طرحوا شعار “اتحاد فيدرالي وصداقة سوفييتية”، أما نحن كقوميين فطرحنا “وحدة عربية، لا شرقية ولا غربية، وحياد إيجابي” على نهج عبد الناصر. هذا الخلاف اتسع يومًا بعد يوم، وتغلغل في الجبهة الوطنية حتى تفتّتت.

كانت هناك مظاهرات في بغداد تنادي لاشرقية ولاغربية حيادية ايجابية تيتو ناصر والبعثية

حيادية إيجابية

تيتو وناصر والبعثية

عندما زاد بطش الشيوعيين في العراق عام 1959 وانسحابهم من جبهة الاتحاد الوطني ، واثناء انعقاد مؤتمر بلغراد ( المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز والحياد الإيجابي ) من 1-6 أيلول 1961 ، شارك الوفد العراقي في المؤتمر وكان برئاسة هاشم جواد وزير الخارجية ومحمد حديد وحسين جميل وقاسم حسن السفير العراقي في بلغراد ، وهم من الشخصيات السياسية المعروفة في تاريخ العراق ، هتف المتظاهرون اثناء استقبال الوفد العائد من المؤتمر :

لا شرقية ولا غربية

حيادية إيجابية

تيتو وناصر والبعثية

وعلى ذكر عبد الناصر، صورته كذلك موجودة على الغلاف، لكنك لم تتحدث عنه في الكتاب... فهل التقيته؟

نعم، التقيته أكثر من مرة، في إحدى زياراتنا إلى القاهرة كوفد رسمي، كنت برفقة طاهر يحيى، رئيس الوزراء حينها، وناجي طالب وزير الخارجية، وأنا. استقبلنا عبد الناصر في بيته بالإسكندرية، ودعانا إلى مأدبة غداء.

يبدو أنها كانت زيارة لافتة… هل تتذكر شيئًا منها؟

نعم، أذكر طرفة حصلت هناك، كان معنا السفير العراقي في القاهرة، شكر صالح زكي. على المائدة كانت هناك سمكة كبيرة، فقال مازحًا: “سيادة الرئيس، الحبوبي ما راح ياكل من هالسمكة!” فسأله عبد الناصر: “ليش؟”، فرد: “لأنه شيعي” عندها انتفض عبد الناصر وقال: “وما لهم الشيعة؟! زوجتي شيعية ومن الكاظمية”. ثم التفت إليّ وقال: “وأنت؟”، قلت له: “هذه السمكة سموها في العراق (السمك الجري)… من لا فلس له ولا قشر”. ضحكنا جميعًا، لكننا أدركنا يومها أن زوجته، أصلها من الكاظمية فعلًا.

وصورة نوري السعيد موجودة أيضًا... هل التقيته؟

نعم، أثناء انتفاضة عام 1952، تم اعتقالي مع عدد من الطلبة وأُرسلنا إلى معسكر “سكرين” في كردستان، بقيت هناك ثلاثة أشهر، وكان نوري السعيد، وزير الدفاع آنذاك، يزورنا باستمرار. كان بسيطًا، يمازحنا ويضحك معنا، أذكر أن الطلاب كانوا يطلقون النكات عليه بشأن البسطال (الحذاء العسكري)، وكان يتقبلها بصدر رحب ويضحك معنا.

كيف ترى شخصية نوري السعيد إذا ما تم تجسيدها في الدراما؟

أراه شخصية لطيفة، بسيطة، غير متعالية، كان محبًّا للهزل والحديث العفوي، رغم موقعه السياسي الرفيع.

ورد في الكتاب اسم المرحوم أحمد الجزائري، من هو؟

أحمد الجزائري هو زميلي وابن المرجع الديني الكبير الشيخ عبد الكريم الجزائري، كان قوميًّا ووطنيًّا، وقد توفي في حادث سيارة أثناء توجهه للمشاركة في قضايا قومية، للأسف لم تُدرج صورته على الغلاف، وربما نسيه المصمم.

من أبرز الشخصيات التي أنجبتها النجف في نظرك؟

النجف أنجبت رموزًا كثيرة. مثلًا، الشاعر محمد مهدي الجواهري، وسعد صالح جبر السياسي المعروف، وسعد صالح جريو، وعبد الكريم الجزائري رجل الدين الوطني، ومحمد سعيد الحبوبي المجاهد الكبير الذي استشهد في معركة الشعيبة، وهناك أيضًا الشيخ أحمد الجزائري، رجل دين ومناضل وطني وقومي بارز.

وماذا عن عبد الحسين شعبان؟

عبد الحسين شعبان رجل يساري معروف، وابن النجف كذلك، يحفظ الكثير من شعر الجواهري، وقد أخبرني مرة أنه كتب عن الجواهري، وقال لي عبارة ما زلت أذكرها: “النجف توشوشني”.

أجل، النجف لا تنسى أبناءها… فهي مدينة تهمس في ذاكرة من عشقها، وأنا ما زلت أسمع وشوشاتها في عقودها، وشوارعها، وترابها.

أين تقيم حاليًا؟

: أعيش في النجف، تحديدًا في حي الحويش، والنجف قديمًا كانت تتكوّن من أربعة أحياء: الحويش، والعمارة، والمشراق، والبراق، أما اليوم فقد اتسعت المدينة وانتشرت أحياؤها.

حي الحويش معروف بمكتبته، أليس كذلك؟

نعم، لدينا مكتبة كبيرة ومعروفة في حي الحويش.

ماذا كنت تقرأ في طفولتك؟

أنا من عائلة دينية، والدي رجل دين، وكذلك عمي محسن، نشأت في بيئة تسودها المجالس الدينية والتعازي الحسينية، كنا نُصغي كثيرًا للقرّاء، وكان لهذا أثر بالغ في ثقافتنا منذ الصغر. تعودنا على الثقافة الدينية، والإسلامية، والوطنية أيضًا. لا تنسَ أني عايشت كل الأحداث الوطنية التي مرّت بالعراق.

مثل ماذا تحديدًا؟

أتذكر مظاهرات عام 1936 وأنا طفل صغير، كانت مظاهرة في النجف دعمًا لثورة عز الدين القسام في فلسطين، وكذلك مظاهرة إثر مقتل الملك غازي عام 1939، ومظاهرات حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941. كلها عشتها.

هل تذكر أول انقلاب شهدته البلاد؟

نعم، كان أول انقلاب في العراق عام 1936 بقيادة بكر صدقي، وكنت في السادسة من عمري. خرج الناس تأييدًا له؛ لأنه أطاح بوزارة ياسين الهاشمي، وقد شكّل هذا الحدث بداية الانقلابات في الشرق الأوسط.

وماذا عن اغتيال بكر صدقي؟

قُتل في مؤامرة في الموصل، وكان من بين المتورطين ضباط قوميون، وهم: صلاح الدين الصبّاغ، وكامل شبيب، ومحمود سليمان، وفهمي سعيد، أرسلوا جنديًا لاغتياله داخل النادي العسكري، فقُتل هو ومحمد علي جواد، آمر القوة الجوية.

هل شعرت يومًا أنك مهدد بالقتل بسبب نشاطك السياسي؟

الحقيقة، نعم،، طوال حياتي كنت أعيش على هذا الشعور، شاركت في مظاهرات النجف عام 1948 خلال وثبة كانون، وضُربنا وقتل منّا مَن قتل. وفي عام 1952 كنت في كلية الحقوق وشاركت في مظاهرة قُتل فيها شاب من الموصل أمامي، وكذلك في مظاهرات العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث كانت النجف مُضربة لثمانية أيام متواصلة، والرصاص يطلق في الشوارع، كنت دائمًا أفكر في الموت، والإعدام، والاحتمالات القاسية التي قد تواجه المعارضين.

هل كنت ترى ذلك في مناماتك أيضًا؟

نعم، كنت أرى حبل المشنقة يتدلّى أمامي في المنام، وشاهدت إعدامات حقيقية أيضًا؛ في عام 1951 أو 1952 رأيت تنفيذ حكم الإعدام بحق يهوديين في ساحة (الباب المعظم) بتهمة تفجير كنيسة يهودية، بهدف دفع اليهود للهجرة من العراق.

لم تتحدث عن والدتك… ماذا عنها؟

كانت أمّية؛ لكنها تحفظ القرآن وتعلّمنا الصلاة، ربّت خمسة أبناء؛ ثلاثة أولاد وبنتين، وكانت محجّبة ومتديّنة. كانت امرأة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

قيل لي إنك ما زلت نشيطًا وتتحرك دون الحاجة إلى عصا!

لا أستعمل العصا لأنني ما زلت قادرًا على المشي، بفضل الله، وربما إذا طال بي العمر، أستعين بها يومًا ما، فتكون العصا بحق “الرجل الثالثة للشيخ”.

من الذي ورث عصا محمد سعيد الحبوبي؟

محمد سعيد الحبوبي تُوفي سنة 1915، ولم أكن وُلدت بعد، لكن والدي وعمي كانا موجودَين حينها، وكان والدي وكيلاً عنه. الحبوبي أنفق على المجاهدين من ماله الخاص، ورفض أن يأخذ من الدولة العثمانية، لأنه رأى أن الجهاد يكون بالنفس والنفيس، لا بمنح السياسيين. أتذكر أنه كلّف والدي ببيع بستانه وصرف ريعه على المجاهدين في حربهم ضد الإنجليز.

جميل... لكن لماذا تحفظ الشعر الغزلي أكثر من الوطني؟

لأن الحبوبي نفسه كان شعره في الغزل أكثر منه في السياسة، رغم وطنيته، هو عاش فترة في نجد، لأن والده، جدي محمود، كان له محل تجاري في حائل، وأخذه معه هو وأخيّه. وهناك عاش سنتين أو ثلاثًا، وقال في ذلك شعرًا كثيرًا.

هل تتذكر بعض ما قاله عن نجد؟

نعم، من قصائده:

لا بأس أيها العُذّالُ كفّوا عذلَكمْ

بالهوى العُذريِّ عذري قد اتّضحا

وامنحوا يا أهل نجدٍ وصلكمْ

واستهاما يتشكّلُ برحا

واذكروني مثل ذكرايا لكمْ

ربَّ ذِكرى قرّبتْ من نَزعِ الوفا

وقال أيضًا:

يا عرب يا أهل الوفا لا تخونوا

عهد من لم يخنِ، لا تقولوا صَدّ وجفا

عندكم روحي، وعندي بدني...

هل كان له شعر في الغلمان أيضًا، أو في صديق مثلاً؟

نعم، له بيتٌ غزلي شهير:

لح كوكبًا وامشِ غصنًا والتفتْ ريما

فإن أعياك اسمُها لم يعدْك السيما

وجهٌ أغرّ، وجهٌ، وجيدٌ زانهُ جيدٌ

وقامةٌ تخجلُ الخطّيّ تقويمًا

فلو رأتك النصارى في كنائسِها

مصوَّرًا ربّعت فيك الأقانيمَا

هل تمنّيت أن تغني أم كلثوم من شعره؟

محمد القبنجي غنّى له في عام 1932 بمؤتمر الغناء في بغداد، وأُعجب الشعراء الكبار مثل شوقي بشعره. وسُئل شوقي يومها: هذا شعر من؟ فقال: شعر الحبوبي. نعم، كنت أتمنّى أن تطرب له أم كلثوم.

هل حضرت حفلات لأم كلثوم؟

نعم، في كل مؤتمر للمحامين العرب تقريبًا كانت تقام لنا حفلات، خاصة عند زياراتنا لمصر. في عام 1965، سافرت ضمن وفد رسمي إلى القاهرة، ومعنا طارق، وهناك أُقيمت لنا حفلة غنائية خاصة، حضرها عبد الناصر.

على من بكيت بكاءً مرًّا من أقرانك؟

بكيت بكاءً مرًّا على المرحوم الشيخ أحمد الجزائري، توفي في حادث سير بالقاهرة وكان بجانب محمود الدرّة الذي كان يقود السيارة، وتوفي الشيخ ودفن بالقاهرة. وبكيت أيضًا على المحامي عدنان الراوي، زميلي وصديقي، الذي توفي بالسرطان في القاهرة، ثم نُقل جثمانه إلى الموصل.

ذكرت عبد المحسن الكاظمي أيضًا...

عبد المحسن الكاظمي عاش في القاهرة وتوفي فيها، كان لاجئًا سياسيًّا، وتكفّل به سعد زغلول في زمنه.

وهو يقلب اهم مؤلفاته الأثيرة الى نفسه يمكن ان تستند الى عمود ذاكرته الفقري دون عكاز الايام ربما يبلغ القرن وهو موزع بين مدينتين اثيرتين الى نفسه توأم الروح عنده النجف والقاهرة هذه الشناشيل في دروب النجف العتيقة تماثل المشربيات القاهرية يحفظ دون عناء المزيد من اشعار محمد سعيد الحبوبي عن ظهر قلب

اليوم اصبح وجه الدهر مبتسما. وعاد طلق المحيا مثلما كان

يقال في بيتٍ شهير:

تشدُّ الرحل من بلد لأخرى

وما لمناك من بلد تصيب

وفي مصر أراك وأنت لاهٍ

وقلبك في العراق جوىً يذوب

«

لو قيل هذا البيت عنك، هل كنت لتراه صادقًا؟ أين يذوب قلبك، يا حبوبي، وأنت هناك؟

والله، أنا هناك، وقلبي مع العراق،، طول عمري قلبي مع العراق.

أول مرة غادرت العراق كانت بين عام 1960 و1963، ثم تركته مرة أخرى من عام 1970 حتى 2003، ورغم البعد، قلبي لم يغادر العراق!! واليوم، حتى في ظل الاحتلال الأميركي، قلبي لا يزال هناك.

لكنك كنت ضمن المعارضة، أليس كذلك؟

نعم، واكبتُ المعارضةَ العراقية، وكان لها دوران.

الأول: قبل غزو الكويت، حين لم تكن تحظى بترحيب عربي أو دولي.

والثاني: بعد الغزو، حين بدأت أميركا وأوروبا والعرب بدعمها.

لكننا نحن كقوى قومية، كنا نعلم أن هذا الدور الأميركي ليس بريئًا، فأميركا ليست جمعية خيرية تأتي بمعارضة وطنية حقيقية لتحكم العراق.

وهذا ما حدث منذ 2003 حتى اليوم، الأمور تسير بغير صالح العراق ولا مواطنيه.

هل ما زلت ترى الأمر كذلك حتى الآن؟

نعم، أنا ضد العملية السياسية منذ بدايتها حتى اليوم.

أتمنى، قبل أن أغمض عينيّ عن هذه الدنيا، أن أرى العراق وقد استعاد كرامته،

وسيادته، وحريته، بأيادٍ وطنية حقيقية، تعيد للوطن والمواطن هيبته وكرامته.

هذه أمنيتي، وهي ما يحزّ في نفسي اليوم.

في مذكراتك، لو فتحت الآن صفحة مطويّة... ما الذي تراه؟

النضال الوطني في العهد الملكي كان أوضح، نعم كانت هناك اعتقالات وملاحقات، لكنها كانت نسبية، أتذكر سنة 1956، كنت محاميًا، واعتُقلت.

في الصباح، جاء شرطي وسحب (البطانية) عن وجهي وقال: “قُم، عابت هالوجه”.

وقتها، اعتبرتها إهانة عظيمة؛ أن يشتمني شرطي!

لكن بعدها رأيت بأم عيني المعتقلين يُحقنون بالغاز، يُعذّبون، يُفجَّرون.

ففهمت المعنى الحقيقي للنسبية في القمع.

أول انقلاب في العراق حدث في العهد الملكي؟

هل يتعلّم طلابنا كما يتعلّم الدماغ؟ مناهج العراق وأسئلة المستقبل

هل يتعلّم طلابنا كما يتعلّم الدماغ؟ مناهج العراق وأسئلة المستقبل

إيران و النفوذ العميق في العراق و المنطقة حرب تتجاوز النووي و ولاء يتجاوز الجغرافيا

إيران و النفوذ العميق في العراق و المنطقة حرب تتجاوز النووي و ولاء يتجاوز الجغرافيا

سوسيولوجيا الوطن المصلوب في رومانسية السياسة

سوسيولوجيا الوطن المصلوب في رومانسية السياسة

دولة القانون منزعجة من ضرب التوافقات وإختيار محافظ بديل

دولة القانون منزعجة من ضرب التوافقات وإختيار محافظ بديل

التربية تثمن جهود إنجاح إمتحانات السادس الإعدادي

التربية تثمن جهود إنجاح إمتحانات السادس الإعدادي

كركوك تعاني من هجرة جديدة بسبب غياب المؤسّسات التربوية

كركوك تعاني من هجرة جديدة بسبب غياب المؤسّسات التربوية

توجّه حكومي لإفتتاح ثلاثة مصانع تغطّي 70 بالمئة من سوق الأدوية

توجّه حكومي لإفتتاح ثلاثة مصانع تغطّي 70 بالمئة من سوق الأدوية

المحكمة الأمريكية تؤيّد ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

المحكمة الأمريكية تؤيّد ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان