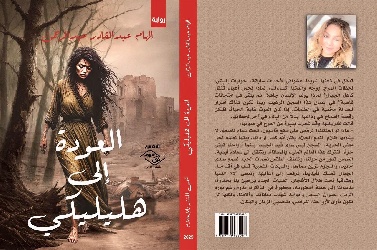

رؤى الغربة والهوية في رواية "العودة إلى هيليلكي"

قراءة نقدية في تمثّلات المرأة، والسلطة، والمنفى الداخلي

ناهض الهندي

تحليل النصوص الروائية يتجاوز حدود المتعة الأدبية إلى آفاق أرحب تتعلق بفهم النفس الإنسانية، واستكشاف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكل نسيج المجتمع. من هذا المنطلق، نبني قراءتنا النقدية لرواية "العودة إلى هيللكي"، للكاتبة إلهام عبد القادر الصادرة عن دار شمس 2025 والواقعة في 200 صفحة.

نشير باختصار إلى محاور رئيسية.

أولاً: التجربة الإنسانية الفريدة، فهذه الرواية تمثل صوتًا صادقًا يعبر عن معاناة جيل كامل تحت وطأة القهر السياسي والاجتماعي. فهي لا تسرد أحداث درامية وحسب، بل هي نافذة تطل على مصائر أفراد يعيشون في بيئات قمعية، البحث فيها عن الذات والحياة الكريمة معركة يومية. قوة التجربة الإنسانية التي تقدمها، وما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية تجعل القارئ يعيد التفكير في واقع المجتمعات العربية.

ثانياً: القضايا الاجتماعية والسياسية المحورية: فالرواية تناقش بجرأة قضايا معقدة مثل القمع السياسي، وتهميش المرأة، وصراع الهوية في ظل أنظمة استبدادية. هذه تحديات تواجهها مجتمعات شعوب الشرق الأوسط اليوم. لذا، فإن دراستها تتيح فرصة لفهم أعمق لواقع هذه القضايا وفتح حوار نقدي حولها.

تقع أحداث الرواية في إطار بيئة مجتمعية تتسم بطابع قمعي وتهميش متعمد لفئات واسعة من سكانها. يعاني الأفراد من قيود اجتماعية صارمة تنعكس على خياراتهم الشخصية، وطموحاتهم المهنية، وحتى على أحلامهم البسيطة. تتشابك هذه القيود مع البُنى الثقافية التي تُكرِّس التفاوت بين الأفراد بناءً على النوع الاجتماعي، الطبقة الاقتصادية، والانتماءات العرقية.

ويتصف مجتمع الرواية بسلطة ذكورية، ويفرض على المرأة أدوارًا محددة سلفًا، ولا يسمح لها بالخروج عن هذه الأدوار من دون مواجهة عواقب وخيمة. السلطة الذكورية في الرواية لا تعني سلطة النوع الاجتماعي، بل سلطة قيم التسلط والقوة والتحكم بمصير الأفراد، ونجد هذه السلطة مرة تظهر في سردار الأخ الأكبر الذي يقف في وجه الدراسة في الشام، ومرة أخرى في شخصية الأم التي جعلتنا الروائية نشعر لوهلة بأنها تساند تمرد ئالا وهمومها الكبرى في مستهل الرواية، غير أننا نكتشف لاحقاً أن الدور الذي لعبته الأم دور تسلطي هو الآخر، وهو وجه آخر من وجوه قيم السلطة القمعية التي تفرض رغباتها الشخصية، ويتجلى في منع ئالا من إكمال الدراسات العليا وفرض خيار الدراسة في المعهد القضائي رغم كلفته المادية وعدم توافقه مع سياق تفوق البطلة. رغبة الأم هذه ترميز للسلطة التي تحدد مسارات حياة الآخرين وتلمح بذكاء إلى أن العطايا التي تقدمها وإن بدت مؤثرة ومهمة في مقطع زمني ما، إلا أنها بالحقيقة تعبر عن رغبة السلطة ونزواتها وليس عناية بالفرد ولا بهمومه الخاصة.

شخصية البطلة "ئالا" تمثل نموذجًا رئيساً وليس أوحداً في الرواية، بل نرى شخصيات أخرى تعبر في سطور الرواية تعيش الصراع ذاته بين الفرد والمجتمع وإن بأوجه أخرى؛ فكل الشخصيات النسوية تسعى لتحقيق أحلامها وطموحاتها، واحدة للزواج من المختلف دينياً وأخرى لتعويض الحرمان وثالثة للتعبير عن أفكارها السياسية، لكن جدران النظام الاجتماعي والسياسي تعترض طريقها كلها باستمرار، مما يجعلها في صدام دائم مع عالمها الخارجي، ويدفعها إلى الهروب مثل زينب بأفكارها الثورية أو حنان كما يدل اسمها على سعيها للحياة إلى ارتكاب جريمة قتل بعد أن انغمست في مستنقع الرذيلة الذي يهدد أخر بقاع البراءة في شقيقتها آمنة، ولاحظ دلالة الأسماء، أو وفاء التي تتمسك بخيار كسر قيود الفصل الديني وتصر على ممارسة العيش المشترك مع حبيبها المختلف دينياً، ولكن بتضحيات مؤلمة ولو كان ذلك حياة طفلها.

يظهر في أكثر من مشهد روائي تقاطع الأزمات الشخصية مع الأسئلة الكبرى عن الهوية والعدالة والكرامة. الثقافة السائدة في الرواية مضافاً لكونها عامل ضغط اجتماعي، فهي أيضًا مرآة تظهر التفاوت العميق بين ما يؤمن به الأفراد وما يفرضه الواقع. التعليم، اللغة، والتاريخ كلها أدوات تُستخدم للسيطرة على الأفراد لتقييد طموحاتهم. نرى ذلك بوضوح في شخوص الرواية التي تبحث عن مكان لها داخل نظام ثقافي يُقصي المختلفين ويفرض عليهم الصمت.

أما على صعيد البيئة السياسية فإن السياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الرواية. تظهرها الرواية على أنها قوة خفية تتحكم بمصائر الشخصيات، وتحدد لهم الأدوار التي يجب أن يلعبوها. القمع السياسي، الرقابة المشددة، والملاحقة الأمنية عناصر تُظهر كيف تُدار الحياة في هذا العالم الروائي. فمثلاً ريم يفرض عليها الزواج من ضابط مخابرات يقتحم الحرم الجامعي ويشهر سلاحه ويختطف طالبة دون رادع.

تطرح الرواية أسئلة شائكة عن معنى الحرية، عن مصير الحالمين في مجتمع يُخرس الأصوات، وعن ثمن الكرامة حين تُطارد الأفراد في أحلامهم وأوطانهم. مما يميز الرواية أنها لا تنفصل عن بيئتها، بل هي من تداعياتها؛ تقرأ المجتمع بعيون أبطاله، وتعيد طرح أسئلته الكبرى من خلال مصائر شخصياته الصغيرة. بهذا، يصبح السياق الاجتماعي والثقافي للرواية أحد أبطال النص الحقيقيين، وقوة خفية تتحرك في الظلال، تصنع الأحداث، وتُحدد النهاية.

تتميز الرواية ببناء سردي معقد يعكس تعدد الأبعاد النفسية والاجتماعية للشخصيات. تستخدم الكاتبة تقنيات السرد الذاتي بشكل يمنح القارئ فرصة التعرف على داخل الشخصيات وتحولاتهم النفسية من خلال منظورهم الشخصي، مما يساعد على تعميق فهم الشخصيات وتدفع القارئ للتفاعل عاطفيًا معها. استخدام التقاطعات الزمنية بين الماضي والحاضر عزز من أبعاد الرواية، حيث تظهر الشخصيات تتأرجح بين فترات زمنية، ولا تنقلها بين الأماكن لعزلها عن بعضها بل تجعلها تتأرجح فهذه تعشق الشام ويسكنها الحنين إلى القامشلي وأخرى لا تبارح سكن قريب لها أو لعائلتها مما يجعلنا نشعر باضطراب الشخصيات وارتباكها رغم كل محاولات رسم الجمال والاستقرار الآني في حفلة راقصة أو دبكة في أمسية. هذه التقاطعات تعكس الصراع الداخلي المستمر بين ماضٍ ثقيل مملوء بالآلام يلاحق الشخصيات، في حين أن الحاضر المعاصر يتسم بالضغوط القمعية، ويرسم صورة قاتمة لمستقبل مجهول يخشى منه، مما يعكس فعلاً حالة الصراع السياسي والاجتماعي. هذه التقنيات تتناسب مع الرسائل الاجتماعية والسياسية التي تحملها الرواية، التي تعكس الصراع المستمر داخل المجتمعات المقهورة.

وبالحديث عن البنية الفنية للرواية، يمكن القول بأنها عمل مميز، استخدم تقنيات سردية مثل الانتقال بين الأزمنة، والسرد الذاتي المتقاطع مع السرد الموضوعي، واستخدام الرمز بمهارة تعزز أبعاد النص. خصائص جعلت الرواية نموذجًا يستحق التأمل، خاصةً من حيث قدرتها على تجسيد المعنى بأسلوب مبتكر.

الرمزية سمة واضحة، تعمل على إظهار الطبقات المختلفة للمجتمع وأبعاد الصراع الذي تحياه الشخصيات. مثلا، اسم "ئالا" يرمز إلى المرأة الكردية التي تعيش في حالة اغتراب داخلي، فهي تبحث عن هويتها في مجتمع يعاملها كغريبة حينما تفقد اسمها لأنه لا يتماشى وقيود السلطة، ويضيع نسبها لوالدها الحقيقي لأن السلطة ترفض وجود الحاضر فتدفعها إلى الجد الموغل في القدم والتاريخ، فتقدم لنا رسالة خفية بإن عدم الاعتراف بالآخر المختلف سوف يدفعه إلى الهروب إلى جذور لا يحبذ الالتصاق بها ولكن لا يجد محيصاً من التمسك بها أمام محاولة محو هويته. "جين"، تمثل الهوية المفقودة والصراع بين ثقافتها الأصلية وواقعها الحالي وأحلامها التي تظن أنها كبيرة هي لا تتعدى الحديث بلغتها "أتمنى أن أولد من جديد، في وطن أستطيع فيه أن أتكلم لغة شعبي بحرية، دون خوف أو قيد. الرمزية تتوسع لتشمل عناصر أخرى غير الأسماء لتشمل أيضًا أماكن معينة مثل "الشام"، والتي تمثل أكثر من مجرد موقع جغرافي؛ فهي تجسد معاناة سكانها في ظل. كما أن الكاتبة تستخدم مفردتي الضوء والظلام بتكرار مقصود كرمز للحياة والموت، والمعاناة والضياع، قبال الأمل والتحرر.

الشخصية الرئيسية، "ئالا"، محور الرواية، شخصية معقدة تمثل معاناة المرأة في مواجهة القهر الاجتماعي والسياسي. تقدم بتفاصيل نفسية عميقة، تعكس آلامًا لا تُحصى من خلال تجاربها الشخصية والظروف الاجتماعية التي تمر بها. ما يميز الرواية قدرتها على نقل معاناتها الداخلية إلى القارئ باستخدام أسلوب سردي يعكس بشكل دقيق الحالة النفسية للشخصية، التي تمثل رمزًا لواقع اجتماعي أكبر بالتأكيد، في تجسيد لواقع المرأة في المجتمعات، التي تعاني من القهر السياسي والتسلط الاجتماعي. وتمثل كل فرد يجد نفسه عالقا بين ضغوط المجتمع وألمه الشخصي. هي كما هو حال كل ضحية نظام اجتماعي يملي عليها دوره، ولكنه يسعى دائمًا للتمرد على هذه القيود، وهو ما يجعلها رمزًا للمقاومة في داخل مجتمعها. الكاتبة عالجت قضايا المرأة والهويات المفقودة بعمق وصدق، وتناولت الرواية مفهوم "المنفى الداخلي"، الاغتراب والعيش في ظل القمع الثقافي والسياسي. وأبرزت هذا بطريقة تشد القارئ وتجعله يعيش التجربة الإنسانية بكل تفاصيلها.

في الختام تقييم خاص للنهاية، لما تحمل من الدلالات القوية. الشخصية الرئيسة "ئالا" تظل متمسكة بالأمل رغم المعاناة التي تمر بها. النهاية لم تكن حلاً مثاليًا أو سحريًا للمشاكل التي طرحتها الرواية، لكنها تمثل الرفض للمساومة على كرامتها. وتعتبر النهاية بمثابة رسالة قوية تعكس إصرار على التغيير وعدم الاستسلام، ويعدّها المجتمع مجنونة، ولكنها لا تكف عن الحلم، ولا عن التمرد، وتدعو الآخرين إلى ركوب حافلتها بدلاً من الانخراط في واقعهم المظلم.

متى يتغيّر النظام في العراق؟ (7)

متى يتغيّر النظام في العراق؟ (7)

دور الأكاديميين المتقاعدين في بناء الدولة المدنية

دور الأكاديميين المتقاعدين في بناء الدولة المدنية

محـــراب الذّاكـــرة.. قراءة في قصيدة المقهى لحميد سعيد

محـــراب الذّاكـــرة.. قراءة في قصيدة المقهى لحميد سعيد

عبد الرحمن النعيمي.. رحيل في عنفوان العطاء

عبد الرحمن النعيمي.. رحيل في عنفوان العطاء

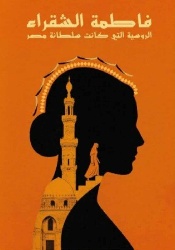

الشقراء بفيلم وثائقي من كازان إلى القاهرة

الشقراء بفيلم وثائقي من كازان إلى القاهرة

تعليم الذكاء الإصطناعي في العراق

تعليم الذكاء الإصطناعي في العراق