قراءة في (حكاية هذا الزمان)

(الزمان).. ورق ينطق بضمير سعد البزاز

رائد فؤاد العبودي

في زمنٍ تهيم فيه الأرواح بين ضباب الشاشات المتكاثرة كالسُحب اللاهثة وصخب الأثير، تنبعث من الورقة المكتوبة شعلةٌ باهظةُ النقاء، تُضيء حجرةَ العقل وتوقظ ما تخدره وسائل الإعلام المتكاثرة كالأشباح.

هناك، في النص الذي كتبه الأستاذ سعد البزاز، لا تجد مجرد تأملٍ في الصحافة أو الحنين إلى الكتابة الورقية. بل تقف أمام اعتراف روحيّ عميق، ومرآة وجودية تتحدث عن قيمة الفرد، وعن تلك العلاقة الباطنية بين الكاتب والقارئ، حيث تسقط الوسائط، ويقف الإنسان في انسياب فكره دون وجل ، كما تسيل القصيدة من جرحٍ مفتوح .

لحضات نادرة

إنها ليست ورقةً عادية تلك التي يكتب عليها سعد البزاز، بل موطن آمن لروحه. ملاذٌ خاص يلتقي فيه قلبه بعقله، ويستدرج لحظات نادرة من الصفاء بين خفقات الزمن العربي الموجوع. الورقة، في خطابه، لا تحمل الحبر فقط، بل تحمل رموزًا، طلاسمًا مقدسة، لا يفك شفرتها إلا قارئ يُشبه الكاتب في جنونه وجلاله، في شوقه وكبريائه.

ومن قلب هذا الإدراك العميق، ولد الحلم. الحلم الذي تمثل في صحيفة الزمان، لا كمنتج إعلامي، بل ككائن حي، كجدارية من كلمات وأفكار، جُمعت بشغف وإصرار، تحدّت المألوف، وخاضت مغامرة لا يُقدم عليها إلا من يوقن بأن الحرية ليست ترفًا بل عقيدة.لم يكن سعد البزاز، حين قرر إصدار “الزمان” في لندن عام 1997، رجل أعمال يبحث عن نفوذ. بل كان شاعراً للمعنى، حارساً للكرامة، ومنفيًا طوعًا في سبيل حقه بأن يكتب بلا شرط، وبلا حذف، وبلا خوف.لم تكن تلك الخطوة مجرّد فعل صحفي، بل كانت ثورة فردية ضد الرقابة، ضد ثقافة التبجيل الزائف، ضد ابتذال الحرف الذي ينحني أمام السُلطة. لقد أراد أن يكتب، وأراد أن يُقرأ، لا بصفته ساعياً لإشعال بصمته في زحام الضوء، بل كصاحب ضمير، كمقاتل ناثرٌ للكلمات بدل الرصاص، في زمنٍ كانت الصحافة فيه مجرد ملحق للأنظمة أو ملجأ للمخابرات.

سعد البزاز لم يرد أن يكون تابعًا لأحد، لذلك أنشأ صحيفةً ينسجها الأحرار وتُدوّنها القامات. قلب المعادلة، فصار السيد هو الحرف، والمحرر هو الحر، والكاتب ليس مأجورًا بل شريكًا في الموقف والرسالة.

كان يمكن له أن يستكين، أن يهادن، لكنه اختار السير على الشوك. اختار أن يُصدر (الزمان) من عاصمة العرب المهاجرين ( لندن ) لتكون منبرًا لمَن لا منبر له، وصوتًا للحقيقة في زمنٍ تاهت فيه الحقائق.إننا، حين نقرأ هذا النص، لا نقرأ مديحًا للذات ولا قصّة نجاح تُروى بغرض الاحتفال. بل نقرأ بيانًا إنسانيًا، يقف فيه سعد البزاز بصفته شاهدًا لا على أحداث الزمن العربي فقط، بل على تحولات الإنسان العربي بين زمن القومية وزمن الطوائف، بين عواصف الاستبداد وسراب الحرية، بين حلم الدولة المدنية وكوابيس الميليشيا والمذهبية.

لقد اختارت (الزمان) من اللحظة الأولى أن تكون وفيةً للقيم، أن تتجنب الشخصنة والطعن، وأن تحمي الكرامات كما تحمي الحقيقة. وهذا ليس ضعفًا، بل أخلاق مهنية عالية، تكاد تُشبه ارتجافة البرق قبل انهمار الرعد، وصبر النار قبل أن تتوهج.

مرةً وجدها الناس مهذبة أكثر مما ينبغي، ومرةً وجدوها مشاكسة حد التهور. لكنها كانت دائمًا، مثل كاتبها، محكومة بشغفٍ أخلاقي، ينأى عن الابتذال، ولا يستجيب للابتزاز.

وفي زمنٍ كانت فيه الصحافة العربية ملعبًا لصراعات الدول والأنظمة، اختارت “الزمان” أن تقف في المنتصف، لا بمعنى الحياد الفارغ، بل كجسرٍ بين العقلاء، كمشروع جمعي لحماية الذوق العام، وإنقاذ ما تبقى من الفكرة العربية، في مواجهة خطاب التفوق العرقي والديني، وفي وجه من يدّعون أنهم “مُنتدبون من السماء”.

سعد البزاز لم يزعم أن صحيفته حققت المعجزة، لكنه قالها بصدق مؤلم: “كلا، لم ننجز كل شيء، لكننا حاولنا… وسنظل نحاول”. وكأن المحاولة وحدها باتت فعل المقاومة، وكأن الكتابة هي آخر أشكال النبوة العلمانية، حين يسكت الجميع، ويصبح الصمت خيانة.

وفي وسط الطوفان، تُضيء كلمات سعد البزاز كوردةٍ تُزهر في العاصفة. تُذكّرنا بأننا لا نحتاج إلى قلاعٍ من الأسمنت، بل إلى جملةٍ تُقال بصدق، إلى ورقةٍ تُكتب بحرية، إلى صحيفة لا تخون القارئ، ولا تبيع كرامة الكاتب، إلى حلمٍ يسكن عقل مهاجر، فيصير واقعًا يطبع في لندن وبيروت والبصرة والمهجر.

صوت الذاكرة

لقد كانت، وما زالت، “الزمان” مرآةً للزمن الصعب، صوتًا للذاكرة، وأرشيفًا للضمير. وها هي ، بعد كل هذه السنين ، بين الولادة والحياة، لا تزال تمضي في مشروعها الفكري الذي يخاطب العقل ويناشد الضمير .. مشروع يقاوم موت الفكرة، فموت الفكرة هو خيانة للزمن، وخيانة للإنسان الذي يستحق أن يُقرأ له، ويُكتب عنه، ويُحتفى به… لا أن يُمحى في زوايا النسيان.

«حكاية هذا الزمان» للدكتور سعد البزاز ليست مجرّد عرضٍ توثيقي لتجربة صحفية تمتد لعقود، بل هي اعتراف نادر ومكاشفة صادقة عن جوهر الكتابة في زمن تكدّست فيه الوسائط، وتناقص فيه المعنى. إنها شهادة شخصية وعاطفية، تقف على الحافة بين السيرة الذاتية والبيان الفكري، مكتوبة بروح الكاتب الذي لا يزال يؤمن بأن الحرف موقف، وأن الكلمة قد تكون ملاذًا أخيرًا للكرامة في عالمٍ تاه فيه كل شيء.

في هذا النص، لا يكتفي البزاز بسرد مسيرته مع صحيفة الزمان، بل يذهب أبعد من ذلك، إلى إعادة تعريف الجريدة ذاتها، لا بوصفها مؤسسة إعلامية تقليدية، بل باعتبارها كائنًا حيًا، نابضًا، له قلبٌ وذاكرة، وله ضمير أيضًا. فالزمان، كما يصوّرها، ليست منتجًا ورقيًا أو رقميًا، بل حالة شعورية وفكرية، وكيان رمزي ينمو ويتشكل من حرارة التجربة، ومن شغف الكُتّاب الذين كتبوا فيها، ومن آمال القرّاء الذين احتموا بها في أزمنةٍ جافة.

ينسج البزاز لغته في هذا النص بخيوطٍ من التأملات الوجودية والأسئلة الأخلاقية العميقة. كل فقرة تنطوي على قلق معرفي، وعلى توقٍ شفيف إلى صحافة لا تخون قارئها، ولا تبيع كاتبها، ولا تتورط في ثرثرة الأنظمة الخشبية أو غواية السوق. ولعلّ أهم ما يميز هذا النص أنه يخرج من الإطار الشخصي ليتحوّل إلى وثيقة وجدانية لجيلٍ عربي بأكمله، جيل عاش في الهامش، وكتب من المنافي، وراهن على الكلمة حين خذلهم السلاح، والحدود، والأنظمة.

بهذا المعنى، فإن «حكاية هذا الزمان» ليست فقط سيرة جريدة، بل هي سيرة جيل، وسيرة حلم، وسيرة مقاومة. إننا أمام مرآة لزمنٍ عربي مأزوم، تتكسّر فيها أوهام التحرير والاستقلال والنهضة، ولا يبقى منها إلا القلم حين يُمسك به ضمير صاحبه لا مصالحه. في زمنٍ أصبحت فيه الصحف منصات للمزايدات السياسية أو أبواقًا لأجهزة غير مرئية، يُعيدنا هذا النص إلى الجوهر الأول للصحافة: أن تكون صوتًا لمن لا صوت له، وأن تبقى، مهما حدث، مساحة للصدق في عالمٍ يفيض بالكذب.

لقد كتب البزاز هذا النص لا ليحتفي بنفسه، بل ليقول إن المحاولة – في حد ذاتها – فعل بطولة. وإن الجريدة التي وُلدت في المنفى، ونطقت بلسان الحرية، واستمرت رغم كل التحديات، لم تكن مشروعًا تجاريًا، بل كانت – وما زالت – مشروعًا أخلاقيًا، وفعل إيمانٍ نادر، بأن هناك قارئًا ما، في مكانٍ ما، ما زال يؤمن أن الجملة الصادقة يمكن أن تغيّر شيئًا.

سعد البزاز.. الإعلامي الذي كسر قوالب الصمت

سعد البزاز.. الإعلامي الذي كسر قوالب الصمت

قراءة سريعة لطائر السعد بين ضفتين

قراءة سريعة لطائر السعد بين ضفتين

كلاويز يسعد روان تشكيلياً

كلاويز يسعد روان تشكيلياً

شارع النجفي.. ذاكرة الورق ورائحة الحبر

شارع النجفي.. ذاكرة الورق ورائحة الحبر

الكتل الورقية وماراثون الإنتخابات

الكتل الورقية وماراثون الإنتخابات

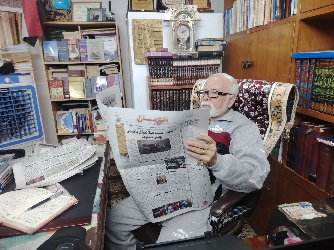

العلاف لا يستغني عن طبعة (الزمان) الورقية

العلاف لا يستغني عن طبعة (الزمان) الورقية

سمير السعد.. أيقونة الصحافة الميسانية

سمير السعد.. أيقونة الصحافة الميسانية

أبورغيف يقدّم ورقة بحثية في مؤتمر المثقّفين

أبورغيف يقدّم ورقة بحثية في مؤتمر المثقّفين