الثقافة السياسية وتأثيرها في المجتمع

مارينا أراكيليان أرابيان

تعرف الثقافة السياسية بأنها مجموعة من الآراء المشتركة والأحكام المعيارية التي يتبناها السكان فيما يتعلق بنظامهم السياسي. وبدلاً من آراء مسؤولين محددين، تشير الثقافة السياسية إلى كيفية نظر الناس إلى النظام السياسي ككل وإيمانهم بشرعيته وفعاليته وقدرته على تحمل التحديات.

تأخذ الثقافة السياسية في الاعتبار المواقف والقيم والمعتقدات التي يتبناها الناس في المجتمع بشأن النظام السياسي، بما في ذلك الافتراضات المعيارية حول الطريقة التي تعمل بها الحكومة. ونستطيع أن نقول بأنها مركب من القيم الأساسية والمشاعر والمعرفة التي تشكل أساس العملية السياسية. وبالتالي، فإن اللبنات الأساسية للثقافة السياسية هي معتقدات وآراء وعواطف المواطنين تجاه شكل حكومتهم. وتساعد في بناء المجتمع، وتسهيل التواصل، وتعمل كحلقة وصل بين الناس وحكومتهم.

كل نظام سياسي مضمن في ثقافة سياسية معينة. وهي ما يعتقده الناس والناخبون والناخبات ويفعلونه بناءً على فهمهم للنظام السياسي الذي وجدوا أنفسهم فيه. قد يُنظر إلى هذه على أنها سيئة أو جيدة جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات أو المعايير العالمية.

يعرفها (Gabriel Almond) غابرييل ألموند بأنها «النمط الخاص من التوجهات نحو الأفعال السياسية التي يتجسد فيها كل نظام سياسي».

وتعريف ( Lucian Pye) لوسيان باي للثقافة السياسية بأنها «مجموعة المواقف والمعتقدات والمشاعر التي تعطي النظام والمعنى للعملية السياسية والتي توفر الافتراضات والقواعد الأساسية التي تحكم السلوك في النظام السياسي».

كما تعرف (Maria Eugenia) ماريا يوجينيا الثقافة السياسية بأنها «مجموعة الخطابات والممارسات الرمزية التي من خلالها يعبّر الأفراد والجماعات عن علاقتهم بالسلطة، ويوضحون مطالبهم السياسية ويضعونها على المحك».

لقد خضعت الثقافة السياسية للدراسة المكثفة في سياق الديمقراطيات الغربية الراسخة. في عام 1963، نشر عالمان سياسيان، غابرييل ألموند وسيدني فيربا، دراسة عن الثقافات السياسية المرتبطة بخمس دول ديمقراطية: ألمانيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لألموند وفيربا، هناك ثلاثة أنواع أساسية من الثقافة السياسية، والتي يمكن استخدامها لتفسير سبب مشاركة الناس أو عدم مشاركتهم في العمليات السياسية وهي:

1- في الثقافة السياسية المحلية: مثل المكسيك، يكون المواطنون في الغالب غير مطلعين وغير مدركين لحكومتهم ولا يهتمون بالعملية السياسية.

2- في الثقافة السياسية الموضوعية: مثل تلك الموجودة في ألمانيا وإيطاليا، يكون المواطنون مطلعين إلى حد ما ويدركون حكومتهم ويشاركون أحيانًا في العملية السياسية.

2- في الثقافة السياسية المشاركة: مثل المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية، يكون المواطنون مطلعين ويشاركون بنشاط في العملية السياسية.

تتناول نظريات أخرى للثقافة السياسية كيفية ترسيخ الثقافة السياسية وانتقالها من جيل إلى جيل من خلال التنشئة السياسية، وتشمل نظرية الأحداث التكوينية لسيمور مارتن ليبست، والتي تصف التأثيرات طويلة الأمد للأحداث الرئيسية التي وقعت عند تأسيس دولة ما؛ ونظرية الشظية للويس هارتز، والتي تشرح التأثيرات طويلة الأمد للاستعمار الأوروبي على البلدان والمجتمعات؛ ونظرية ما بعد المادية لروجر إنجلهارت، والتي تشرح التأثيرات طويلة الأمد للظروف الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة الطفولة.

مفكرون سياسيون

كانت الفكرة الأساسية التي طرحها المفكرون السياسيون وعلى رأسهم ألموند وفيربا هي أن الديمقراطية سوف تثبت استقرارها في المجتمعات التي توفر فيها الثقافة السياسية المحلية، والموضوعية الذاتية، ثقلاً لثقافة المشاركة في الأساس. ويُعرَف هذا المزيج بالثقافة المدنية. وفي هذا المزيج المثالي، يكون المواطنون نشطين في السياسة بما يكفي للتعبير عن تفضيلاتهم للحكام ولكنهم ليسوا متورطين إلى الحد الذي يجعلهم يرفضون قبول القرارات التي لا يتفقون معها. وعلى هذا فإن الثقافة المدنية تحل التوتر داخل الديمقراطية بين السيطرة الشعبية والحكم الفعّال. وفي هذه الدراسة كانت بريطانيا، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، أقرب إل

ى هذا المثل. ففي كل من البلدين، شعر المواطنون بأنهم قادرون على التأثير على الحكومة. وعلى خطى كتاب الثقافة المدنية الرائد، زعم عالم السياسة الأميركي روبرت بوتنام أن المجتمع المدني، القائم على مستويات عالية من الاهتمام السياسي، والمساواة الاجتماعية، والثقة بين الأشخاص، والارتباط الطوعي، يؤدي إلى زيادة احتمالات الحكم الفعّال والديمقراطية.

إن حدود ثقافة سياسية معينة تستند إلى الهوية الذاتية.والشكل الأكثر شيوعًا لمثل هذه الهوية اليوم هو الهوية الوطنية، وبالتالي فإن الدول القومية تحدد الحدود النموذجية للثقافات السياسية. ويعطي النظام الاجتماعي الثقافي، بدوره، معنى للثقافة السياسية من خلال الرموز والطقوس المشتركة (مثل يوم الاستقلال الوطني) التي تعكس القيم المشتركة. وقد يتطور هذا إلى دين مدني. يمكن أن تكون القيم نفسها أكثر تسلسلًا أو مساواة، وستضع حدود المشاركة السياسية، وبالتالي تخلق أساسًا للشرعية، تنتقل من خلال التنشئة الاجتماعية، وتتشكل من خلال التجارب التاريخية المشتركة التي تشكل الذاكرة الجماعية أو الوطنية. سيستمر المثقفون في تفسير الثقافة السياسية من خلال الخطاب السياسي في المجال العام، والواقع أن الثقافة السياسية النخبوية أكثر أهمية من الثقافة على مستوى الجماهير.

أما النقاش حول الثقافة السياسية في العالم العربي، وخاصة بعد مرور عشر سنوات منذ انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، لابد وأن يتناول الافتراضات السائدة التي استخدمها بعض المراقبين الخارجيين بشأن كيفية ممارسة المنطقة للسياسة. وهذه الافتراضات واسعة ومتنوعة وتتراوح بين رؤية الثقافة السياسية في العالم العربي باعتبارها مرتبطة بالاستبداد، واعتبار المذهبية سمة مهيمنة للثقافة السياسية في المنطقة، ومحاولة فهم الثقافة السياسية من خلال منظور الإسلاموية مقابل العلمانية. وكثيراً ما تستند هذه الافتراضات إلى ثنائيات ليست تبسيطية فحسب، بل إنها أيضاً غير منسجمة مع العصر لأنها تفشل في أخذ التغيرات الجارية التي تحدث في المنطقة في الاعتبار. كما أن رؤية المنطقة من خلال عدسة مثل هذه الافتراضات تتجاهل أيضاً العمليات الأوسع نطاقاً التي تجري، والتي لها علاقة بالعلاقة بين النخب والمواطنين العاديين والعلاقة بين كل منهما والدولة، والآثار المترتبة على ذلك على مفاهيم الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية. وتشكل هذه الديناميكيات المعقدة جوهر الثقافة السياسية سواء في الأنظمة الديمقراطية أو شبه الديمقراطية.

إن أحد الافتراضات الرئيسية التي تحداها الربيع العربي هو أن المنطقة محكوم عليها بالاستبداد، وهو ما أشار إليه المحللون ب «الاستثناء العربي» أو «الاستبداد الدائم». ويعتبر هذا الافتراض أن العالم العربي محكوم عليه بالحكم الشمولي ويتجاهل تمامًا أبعادًا متعددة للثقافة السياسية في المنطقة، سواء الرسمية أو غير الرسمية. والسبب الرئيسي وراء استمرار هذا الافتراض، بما في ذلك التصريحات الأخيرة حول ما يسمى «فشل» الربيع العربي، هو أن المراقبين الذين يفترضون هذا الافتراض يبدو أنهم يقتربون من المنطقة من الأعلى إلى الأسفل فقط. إن النظر إلى الديناميكيات السياسية من الأعلى إلى الأسفل يظهر أنه في معظم البلدان العربية، لا تزال الأنظمة السياسية غير الديمقراطية قائمة. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة السياسية تخفي ديناميكيات داخلية تتطور في جميع أنحاء المنطقة وتدفع ضد الوضع الراهن السائد. لذلك، عند التفكير في الثقافة السياسية في العالم العربي، يجب على المرء أن يفحص الديناميكيات الداخلية التي تتجاوز تلك الخاصة بالأنظمة الحاكمة. إن القيام بذلك يبدد بعض الأساطير التي تزعم أن المشاركة السياسية في المنطقة راكدة.

انظمة استيدادية

في حين أنه من الصحيح أن الأنظمة الاستبدادية لا تزال قائمة في معظم البلدان العربية، فإن المشاركة السياسية في المنطقة ليست راكدة. قبل عام 2011، كان الاهتمام بالمشاركة السياسية في العالم العربي موجهًا بشكل أساسي إلى الأحزاب السياسية الموالية، مع بعض الاعتبار لوجود المعارضة ودور المجتمع المدني ولكن فقط كجهات فاعلة ثانوية في الغالب. لقد أظهر العقد منذ انتفاضات الربيع العربي أن المشاركة السياسية تجري في المزيد من الساحات أكثر من أي وقت مضى حتى لو استمرت الأنظمة السياسية القائمة. وعلى هذا النحو، يمكننا أن نتحدث عن العقد الماضي باعتباره شهد درجة من انفتاح الثقافة السياسية المدنية في المنطقة.

ومن الافتراض السائد حول العالم العربي هو أنه منطقة تهيمن عليها الصراعات المذهبية، أي الصراع الديني بين المسلمين. ولقد شهدت المنطقة بالفعل مثل هذا الصراع الديني طوال تاريخها. ومع ذلك، عند فهم الدوافع وراء السلوك السياسي للأشخاص والكيانات السياسية والجماعات المسلحة في المنطقة، من المهم عدم اعتبار التوتر المذهبي مرتبطًا بالدين في حد ذاته ولكن كقضية سياسية. وبعبارة أخرى، فإن المذهبية هي أداة سياسية، يتم استخدامها لحشد الدعم الجماهيري والحصول على السلطة.

وبينما لا ننكر وجود التوتر المذهبي في المنطقة، فمن التبسيط أن نؤشر صراعاتها على أنها تدور في الأساس حول المذهبية . وفي العراق، لا يدور الصراع السياسي حول المسلمين المنتمين إلى معسكرات سياسية متعارضة، ولكن حول معسكرات سياسية متعارضة تضم كل منها أشخاصًا من خلفيات دينية مختلفة أو معسكرات متعارضة قد ينتمي أعضاؤها إلى نفس المذهب ولكن لديهم رؤى وأهداف سياسية مختلفة. إن افتراض أن الثقافة السياسية في العراق مدفوعة في المقام الأول بالمصالح المذهبية يتجاهل كيف أن السياسة هناك تدور أيضًا حول المصالح الاقتصادية والقوة العسكرية والسعي إلى السلطة، وأن الجماعات (الميليشيات والأحزاب السياسية) يمكن أن تتصرف بشكل عملي بدلاً من الإيديولوجية في محاولتها تحقيق هذه الأهداف الثلاثة.

وعندما يُفهم أن الثقافة السياسية في العالم العربي تُعرَّف بالمذهبية، فإن الإيديولوجية الدينية تنتهي إلى أن تُعطى وزنًا أكبر مما هي عليه بالفعل. وهناك أيضًا خطر تجاهل الحركات المدنية التي تتجاوز الحدود المذهبية لأنها لا تتناسب مع هذا الإطار التبسيطي. على سبيل المثال، لبنان مع تاريخ من التوتر المذهبي طوال حربه الأهلية، هو الآن في حالة من الفوضى.

ومع ذلك، بعد هذه المناقشة أستطيع أن أقول أنه حتى في البيئات غير الديمقراطية، لا ينبغي لنا أن نعتبر الثقافة السياسية بمثابة حكم من أعلى إلى أسفل أو مفاهيم قديمة عن الخير مقابل الشر أو غير ذلك من الأضداد القطبية. وحتى في البيئات الأكثر استبدادًا، تكون الثقافة السياسية معقدة ويستمر المواطنون في البحث عن طرق للمشاركة في السياسة، حتى على المستوى الجزئي.

القمة في العراق فكرة لا تطاق 1 -2

القمة في العراق فكرة لا تطاق 1 -2

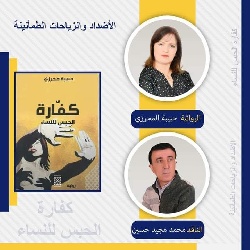

إضاءة نقدية في عنوان الرواية الموسومة كفارة الحبس للنساء

إضاءة نقدية في عنوان الرواية الموسومة كفارة الحبس للنساء

التشكيل والتأويل: قراءة النص الديني في ضوء العمل الفني

التشكيل والتأويل: قراءة النص الديني في ضوء العمل الفني

منتخب يد العراق يخسر أمام مصر في البطولة العربية

منتخب يد العراق يخسر أمام مصر في البطولة العربية

الزوراء يفك الشراكة والبطل يستعيد الصدارة في المحترفين

الزوراء يفك الشراكة والبطل يستعيد الصدارة في المحترفين

إستقبال رسمي لأبطال الملاكمة بعد تألقهم في بطولة الفجر الدولية

إستقبال رسمي لأبطال الملاكمة بعد تألقهم في بطولة الفجر الدولية

البارزاني يفتتح المعرض السياحي الشرق أوسطي في أربيل

البارزاني يفتتح المعرض السياحي الشرق أوسطي في أربيل

الراشدون في فخ العلاقات الرقمية

الراشدون في فخ العلاقات الرقمية