قيس الزبيدي، مثالاً على عشق الحرية ومرارة الغربة

نزار محمود

لا أدعي أنني أعرف المخرج والمصور السينمائي قيس الزبيدي كثيراً جداً. عرفته قبل ما يقرب من عشرين عاماً ولم التقيه كثيراً. قبل أيام جرى نقل جثمانه الى بغداد التي ولد فيها حيث يوارى الثرى بعد غربة ناهزت الستين عاماً.

مقالي الذي سأتخذ من صديقنا الراحل قيس الزبيدي مناسبة له، يدور حول عشرات ومئات العراقيين من فنانين وكتاب ومفكرين ومثقفين وعلماء ضيعهم عنت السياسة وأرهبهم بوليسها، من ناحية، وأضاعتهم أحلامهم وأوهامهم وعناداتهم في منافي أرض الله الواسعة مهاجرين غرباء من ناحية أخرى.

لو تصفحنا التاريخ للدول التي نقف على أكثر من هجرها لأسباب سياسية لوجدناها، منطقياً، تلك الدول التي تحكمها ديكتاتوريات أو أنظمة شمولية بوليسية وقمعية. هذه الديكتاتوريات والأنظمة الشمولية لا تستطيع العيش أو التعايش مع الرأي الآخر، لا بل وتجد فيه تهديداً وجودياً لها، أو على الأقل معرقلاً لتحقيقها لما تصر على تحقيقه من دوغماتية أو نزوات حكام.

أعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من أربعين عاماً، وقد تعرفت وزاملت وتصادقت مع ألوان متعددة من العراقيين ممن هجر العراق في عهود مختلفة، حتى منذ العهد الملكي. فهذا تقدمي وذاك رجعي، هذا بعثي وذاك شيوعي، هذا سلفي وذاك ليبرالي، وهذا سني وذاك شيعي. كل هؤلاء يعيشون في تجمعات سياسية واجتماعية وثقافية تجمعهم لغات سياسية خاصة، وتدور على ألسنتهم تذمرات وآهات متميزة، وتعينهم على حياة الغربة أحلام وأوهام.

من كان قد تعرف على قيس الزبيدي لا يختلف في تقدير ابداعات الرجل وعطاءه الفني في مجال السينما وأدبها. عندما انهى دراسته وتدريبه في المانيا الشرقية في ستينات وسبعينات القرن الماضي وقرر عدم العودة الى العراق بسبب رؤيته ونشاطه السياسي المخالف، وجد في الساحة السورية والفلسطينية ما يقدم عليها من عمل وابداع فني وأدبي تميز بالنوعية والجودة على حساب العمل الكم.

ما أريد مشاركة القارىء في تأمله هو حياة الآلاف من ابنائنا الذين ابتعلتهم حياة الغربة بين قهر وتعسف وأمل ووهم، وموقف انظمتنا ومؤسساتنا الوطنية والعربية من هذا النزف والدم الضائع!

رقصة الروح في قصيدة .. على أمَلٍ للشاعرة وداد الواسطي

رقصة الروح في قصيدة .. على أمَلٍ للشاعرة وداد الواسطي

منتخبات السيدات يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا

منتخبات السيدات يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا

نوري القيسي… حكيمُ التراث وشيخُ الدرس الأدبي

نوري القيسي… حكيمُ التراث وشيخُ الدرس الأدبي

عامٌ على سقوط بشار الأسد.. هيومن رايتس تدعو لمعالجة المخاوف قبل الضياع

عامٌ على سقوط بشار الأسد.. هيومن رايتس تدعو لمعالجة المخاوف قبل الضياع

الجزائر يفوز على العراق في كأس العرب

الجزائر يفوز على العراق في كأس العرب

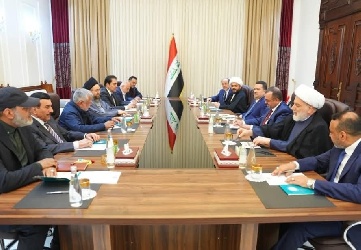

بوادر إتفاق على تقديم 3 مرشحين لرئاسة الكابينة الوزارية

بوادر إتفاق على تقديم 3 مرشحين لرئاسة الكابينة الوزارية

العراق يطّلع على تجارب أذربيجان لإعتماد خدمات الأتمتة الشاملة

العراق يطّلع على تجارب أذربيجان لإعتماد خدمات الأتمتة الشاملة

على الخشبة .. وخلف الكواليس

على الخشبة .. وخلف الكواليس